當 AI 成為黑天鵝:職場人士如何設計反脆弱策略|專家論點【鄭緯筌Vista】

作者:鄭緯筌(專欄作家,「臺灣電子商務暨創業聯誼會」共同創辦人,前「APP01」網站總監、《風傳媒》產品總監和《數位時代》雜誌主編)

嘿,親愛的朋友!你有沒有發現,最近在職場工作,愈來愈像坐雲霄飛車?一個月前大家還在學怎麼用 ChatGPT 寫報告,下個月就傳出公司打算要裁掉一整個部門,只因為 AI 效率太高了!你甚至還來不及慶幸自己掌握了新工具,就要面對業務模式的翻轉與客戶需求的突變,甚至來自老闆的績效壓力。

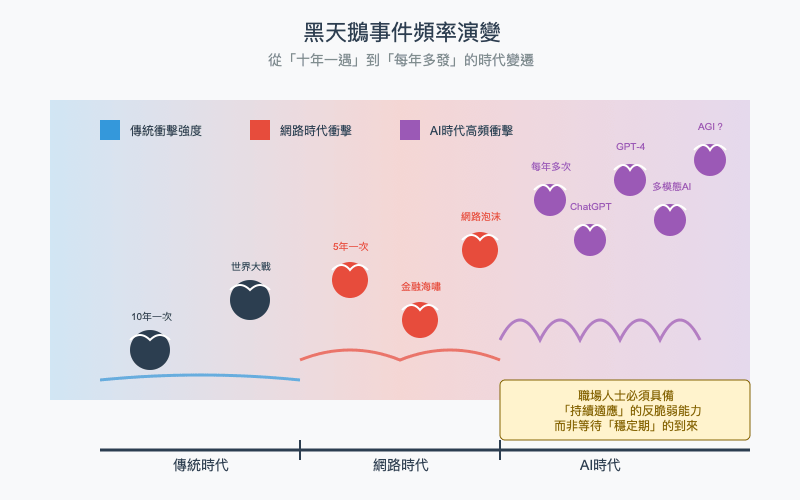

這種瞬息萬變的現象,正是作家納西姆・尼可拉斯・塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)在《黑天鵝效應》一書裡所提到的「黑天鵝效應」——那些罕見、出乎意料,卻能徹底改變局勢的事件。問題是,我們現在已經進入一個黑天鵝滿天飛的時代。生成式AI的普及,就像有人默默地打開潘朵拉的盒子,讓原本需要十年才可能出現一次的劇烈震盪,如今幾乎每年都在上演。

接下來,我想邀請你和我一起,用 AI 世代的視角重新解讀《黑天鵝效應》,不只是理解風險,更要學會如何把危機變成跳板,讓自己在不確定性中反而變得更強。

回過頭來重讀塔雷伯的《黑天鵝效應》,就好像用一個 AI 加速的視角去重新檢視人類對不確定性的集體想像。這本書在 2007 年首次出版時,智慧型手機尚未全面普及,更遑論生成式 AI。當時塔雷伯提醒我們,世界充滿不可預測的事件,而人類往往在事後拼命編造敘事去合理化它們。他稱這些罕見又影響巨大的事件為「黑天鵝」。然而,今天的我在閱讀時卻不斷問自己:AI 本身是不是一隻黑天鵝?或者,它是一種讓黑天鵝出現頻率加快、衝擊力倍增的放大器?

黑天鵝在AI時代的重生

對職場人士來說,《黑天鵝效應》最重要的提醒是:別過度依賴平均值和可預測性。當我帶著 AI 的視角再讀這句話,心裡出現的是一個很鮮明的場景:2023 年的某位行銷企劃,原本認為自己的工作安全無虞,結果生成式 AI 開始能夠自動產生廣告文案、設計圖片,甚至做出行銷策略提案。她突然意識到,自己的價值鏈地位被改寫了!這種衝擊,就是典型的黑天鵝效應:我們早就知道自動化會來,但沒人想到它會以這麼快的速度、這麼低的門檻來襲擊我們。

在 AI 時代,我們必須把「黑天鵝」看作是一個動態系統,而非單一事件。以前的黑天鵝是罕見的,但現在黑天鵝之間的間隔越來越短。這就要求職場人士不僅要有風險意識,還要學會設計一個能吸收衝擊、甚至從衝擊中獲利的職涯結構。塔雷伯稱這種特質為「反脆弱」(antifragile),在 AI 時代更是必修課。

用 AI 工具重新思考風險

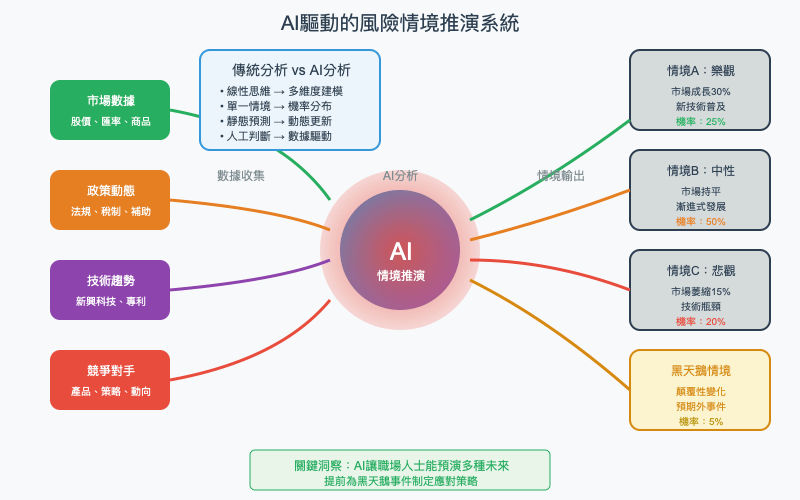

重讀《黑天鵝效應》時,我發現 AI 給了我們新的工具,讓我們能做更好的風險模擬和情境推演。以往我們只能用 Excel 或簡單的統計模型去假設不同情境,而現在我們可以把 ChatGPT 當成一起腦力激盪的夥伴,模擬多種市場變化、政策衝擊、消費者行為轉變。這讓我們能夠提早看到一些潛在的「灰天鵝」——那些可能不至於改變世界,但足以影響我們職涯的中等規模事件。

例如,一位金融分析師可以用 AI 生成不同的黑天鵝情境:若臺海局勢緊張導致資本市場劇烈波動?若生成式 AI 讓券商研究報告大量自動化?透過 AI,我們可以更快產出情境樹,並用蒙地卡羅模擬檢驗不同變數的可能分布。這些工具在塔雷伯當年寫作時也許只屬於華爾街量化團隊,但今天卻是任何有好奇心的人都能輕易嘗試的技能。

重構職涯的抗脆弱策略

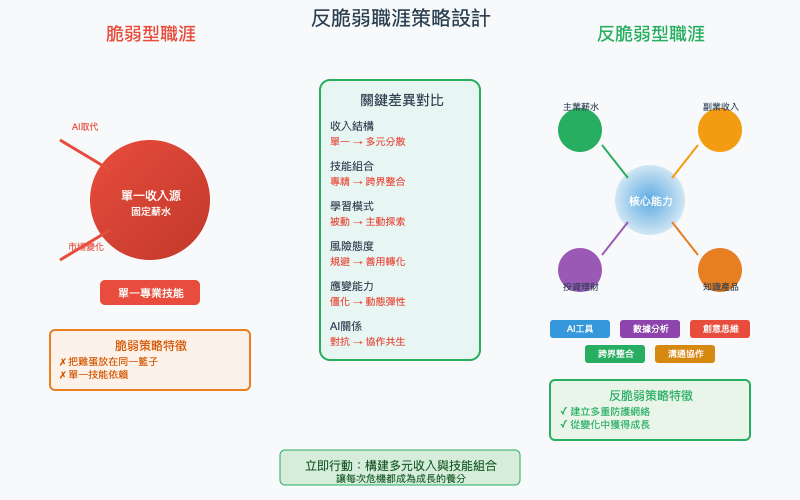

讀完《黑天鵝效應》後,我更深刻理解到,職場上最危險的不是黑天鵝,而是你沒有為它做準備。AI 時代最大的風險是變化速度之快,讓人來不及反應。於是我開始重新設計自己的工作與學習模式,讓自己更「反脆弱」:

我把部分時間投入到 AI 工具的學習和實驗上,即便這些工具尚未成熟,也要提早試驗。因為等到它們成為主流時,我早已經有一套成熟的使用心法,可以比別人更快整合到專案中。我也刻意分散自己的工作來源,不再完全依賴單一的收入管道,因為黑天鵝來臨時,單一收入最容易斷裂。

塔雷伯提醒我們,要避免過度依賴鐘形曲線的世界觀,因為現實更接近長尾分布。AI 時代的職涯亦然:有些人因為抓住新機遇而急速躍升,有些人卻在短時間內被淘汰出局。職場人士要學會和長尾共舞,把少數幾次高衝擊的成功轉化為職涯的倍增器。

企業內訓情境案例:把《黑天鵝》帶進會議室

想像一個企業內訓現場,場地是在一間科技公司總部的多功能會議室,四十位中階主管齊聚一堂。今天的主題是「反脆弱策略設計工作坊」。我在白板上寫下三個問題:

- 我們公司在過去三年,遇過哪些「黑天鵝」事件?

- 哪些部門因此承受最大衝擊?誰因此獲得成長機會?

- 如果下一隻黑天鵝在半年內出現,我們的應變機制足夠因應嗎?

接著,我請主管們分組討論,並要求每組用 AI 工具(例如 ChatGPT 或 Notion AI)列出三種可能的黑天鵝情境:市場瞬間失靈、供應鏈斷裂、競爭對手用 AI 推出顛覆性產品。我們不僅討論風險,還要設計「反脆弱行動」,例如:如何快速轉向新商機、如何分散風險、如何用 AI 重建效率。

其中一組,提出了一個令人驚豔的案例:如果 AI 讓客戶不再需要客服人員,公司可以把客服團隊轉型成用戶成功顧問,主動用 AI 數據分析發現客戶隱藏需求,反而提高客戶黏著度。另一組則提出建立一個黑天鵝應變儲備金,專門用來投資新工具、支持快速專案轉向。

這樣的工作坊不只是會議室裡的一場腦力激盪,它實際讓員工學會用 AI 輔助情境分析,並在心理上建立「黑天鵝免疫力」。比起傳統內訓只教流程與 SOP,這種訓練更能讓組織在面對未知時保持彈性與創造力。

重新定義幸運與風險承擔

黑天鵝事件常常被許多人視為壞事,但塔雷伯也提醒我們,黑天鵝可以是正面的。AI 對許多人而言,正是一隻白天鵝——它讓小公司能用低成本挑戰大企業,讓個人能用極低的資源打造個人品牌和知識產品。我看到許多職場朋友開始用 AI 協助寫作、規劃簡報,甚至開始產生副業收入。這些人不是在等待風險,而是把風險轉化為幸運的跳板。

這讓我想起一個案例:某位朋友原本是一家傳統媒體的記者,當她面臨裁員風險時,決定用 AI 自動化撰寫新聞摘要,然後開設付費電子報。結果她的訂閱數在短短半年內突破 5000 人,收入甚至超過過去的薪水。嗯,這就是一個人用 AI 把黑天鵝事件轉化為正面契機的例子。

從 AI 看《黑天鵝》的未竟之論

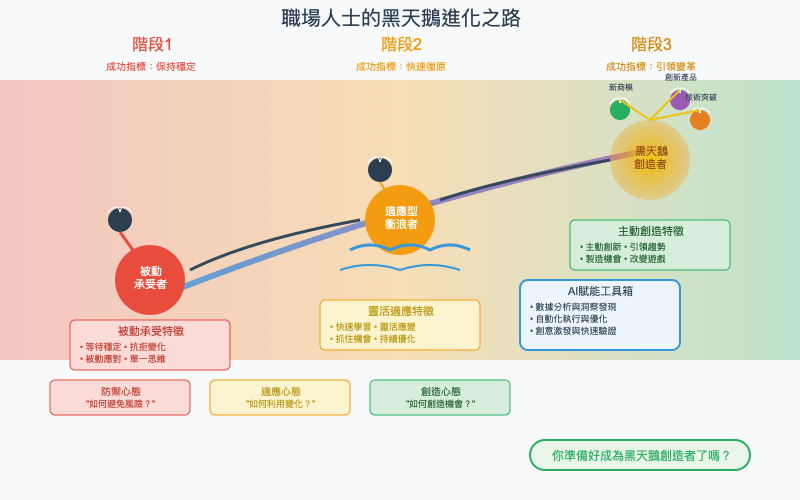

最後,我想說,用 AI 思維重讀《黑天鵝》,讓我意識到塔雷伯的理論有一個可以進一步擴展的方向:如何在 AI 時代主動創造黑天鵝?換句話說,我們能不能設計出一些意料之外的突破,讓自己成為那個引發巨大變化的人?這是我近期最感興趣的問題。

或許,職場人士可以開始思考:如何用 AI 去製造正面的黑天鵝,例如推出一個能撼動市場的新產品、一篇能引發產業熱議的報告,或是設計一個能翻轉工作流程的創新提案。當我們不只是等待黑天鵝,而是有意識地成為黑天鵝的製造者,我們就不再是被動承受時代巨浪的人,而是駕馭浪潮的衝浪者。

![]()