中高年級生的AI覺醒:不被時代拋下,而是引領時代|專家論點【鄭緯筌Vista】

作者:鄭緯筌(專欄作家,「臺灣電子商務暨創業聯誼會」共同創辦人,前「APP01」網站總監、《風傳媒》產品總監和《數位時代》雜誌主編)

最近這幾年,我在各種企業培訓與公開演講場合,常在下課時被學員悄悄拉住——他們多半是五、六十歲上下的主管、資深專業人士。他們西裝筆挺,但語氣有些無奈:「Vista 老師,我覺得自己年紀大了,學這些 AI 新東西好吃力啊。你看那些年輕人滑手機、用工具多快,我們是不是要被淘汰了?」

老實說,這樣的話語我聽過太多次。每次聽到,我都忍不住心疼,倒不是因為他們真的落後,而是這些學員錯估了自己的價值。AI 確實擅長生成、整理和計算,但它做不到的一件事,也就是洞察人性。

話說回來,有時我們以為的劣勢,很多時候反而是隱藏的優勢。

記得有次在咖啡館寫稿,我恰巧聽到一段有趣的對話。有一位年輕的行銷人,向一位六十多歲的長者請教。他興奮地展示一份貌似由 ChatGPT 所生成的企劃書,問對方意見。那位前輩看了幾眼,淡淡地說:「資料很完整,但你有沒有想過,你的目標客群真的會這樣想嗎?」嗯,這句話就像一記警鐘。

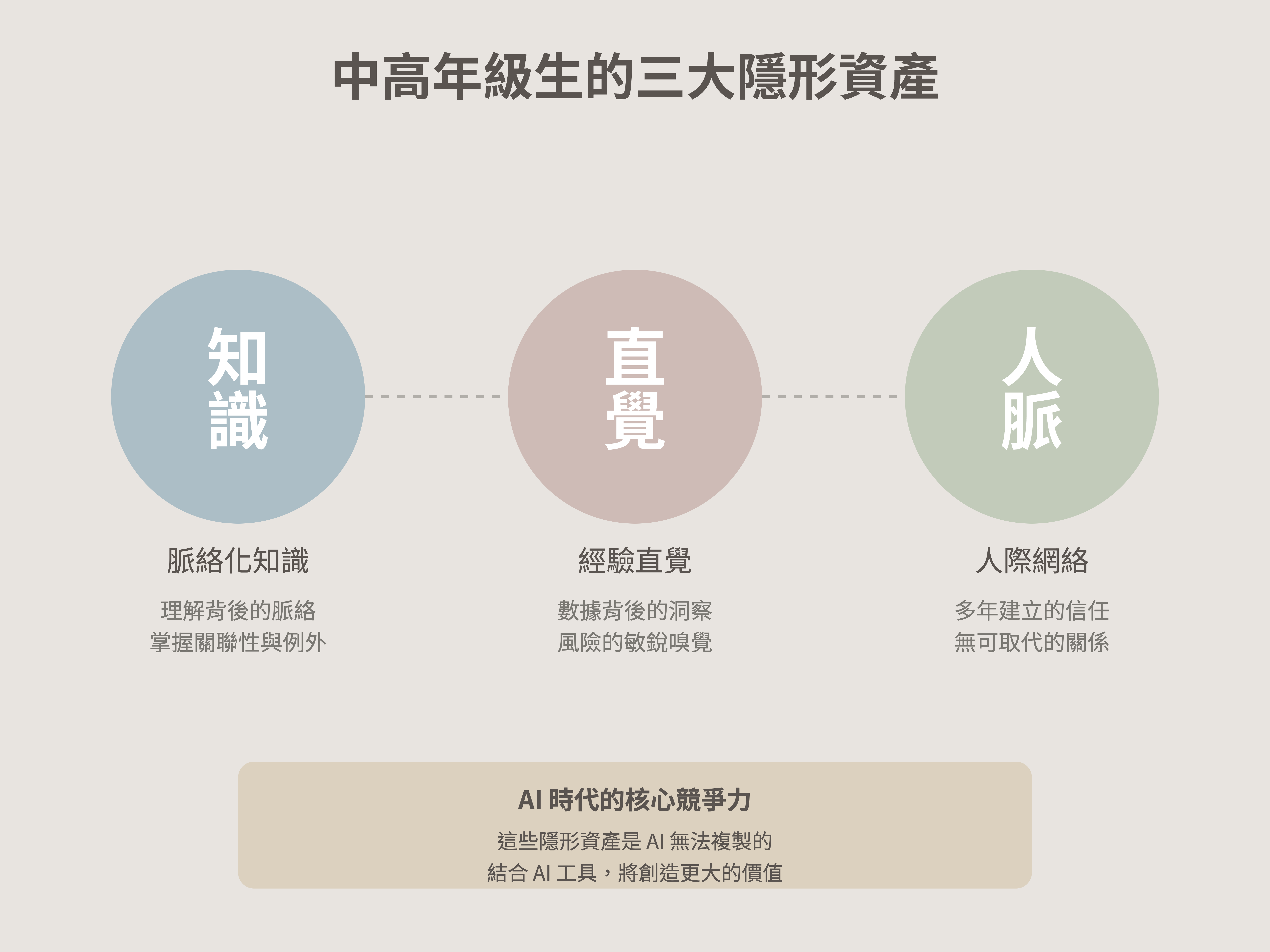

誠然 AI 能夠分析消費行為,卻難以理解背後的動機;換句話說,AI 固然能生成報告,卻無法嗅出風險。中年人在職場上所積累的歷練與經驗,以及對於市場的第六感,是AI 短期內難以模仿的。

所以,我常對中高年級朋友說:你們並沒有落後於時代喔,反而應該慶幸自己手握AI 最欠缺的那一塊拼圖。

我長期在企業、公部門做培訓,很清楚在這波 AI 浪潮之前,難免會有很多人感到焦慮。他們看著年輕人迅速上手各種工具,心裡就有點不是滋味,甚至開始埋怨自己學不快。但我得說,速度從來不是決勝點,理解與判斷才是。

我回想起之前曾輔導過一家傳產轉型,老闆六十五歲、兒子三十五歲。年輕人積極導入 AI,這當然很棒,但老闆的經驗勝過十萬筆資料。正所謂脈絡化的知識在發揮力量,所以懂得運用工具很棒,但還需要在地經驗的輔助。

再跟大家分享另一個故事。曾有一位科技公司的財務長,很有自信地跟我說:「我對數字很敏感,不用十分鐘,光看財報就知道這家公司有沒有問題!」他笑著補了一句:「不是數字會說話,而是數字之間的關係在說話。」嗯,這種經驗跟直覺,與其說是天賦,倒不如說是歲月的積累。

當然,還有那份信任資本也很重要。曾經有一位科技業的採購主管告訴我,當他所服務的公司導入 AI 自動採購後,供應商瞬間變得很冷淡。想想也不意外,「畢竟,做生意不是只講價格,還講人情。」他說。

話說回來,脈絡、直覺與信任這三樣東西,就是 AI 時代的黃金礦藏。其實,很多人早已擁有,只是自己不知道而已。

不過,我也能理解那份恐懼。回想起自己第一次接觸 ChatGPT 時,我也曾問自己:「如果連 AI 都能寫文章,那大家還需要學寫作嗎?我還有價值嗎?」

過了半年,我逐漸弄明白了一件事,那就是恐懼的本質,很有可能是一場誤會。很多人把 AI 當成了競爭對手,卻忘了它其實是放大器,只要運用得宜,AI 是可以放大你的創意、你的判斷,甚至是你所積累多年的寶貴經驗。

舉例來說,我認識一位資深的文稿編輯,她原本極度排斥AI,直到某次趕稿快要開天窗,她被迫使用 AI 來幫忙潤稿和排版。她說那一刻彷彿重獲自由:「AI 像一個認真但缺乏經驗的助理。它幫我節省時間,讓我有餘裕去做真正有價值的事。」

AI 不會取代專業,但它可能讓專業回歸本質。對中高年級的夥伴而言,關鍵不在懂技術或新工具,而在轉換心態。我也想建議大家,別再輕易說「我不會」,可以改成「讓我來試試」。別再擔心「這太難」,改成「我慢慢學」。好奇心,才是最好的防老藥。

看見別人在網路上所分享的 AI 圖,不要只說「好厲害」,而要問「它怎麼做到?能不能幫我解決問題?」學習 AI 的重點不在於追趕最新的技術,而是在過程中重新點燃探索的快樂。

根據我的觀察,許多人對 AI 的認識停留在「看很多、用很少」。這就好像一個學游泳的人,背得出很多理論卻從未下水。學 AI 最有效的方式,就是學以致用,發揮在自己最熟悉的地方。

舉例來說,如果你是業務,那就讓 AI 幫你生成拜訪客戶的報告初稿。如果你是企劃,可以讓 AI 整理市場趨勢與競爭資料。倘若你是財務人員,可以讓 AI 幫你繪製財務報表,並且分析異常數值。

我知道,第一次嘗試的結果可能不完美,但請放寬心,因為這就是學習。每次修改或意見回饋,都可以幫助 AI 更了解你。重要的是要養成這種對話的習慣,也就是你提供給它完整的脈絡與背景資訊,它可以給你很多有趣的靈感。

我常提醒學員,學習 AI 的關鍵不在操作,而在提問。年輕人時常問我:「老師,我該怎麼做社群行銷?」而你可以問:「我在一家 B2B 公司服務,客群是五十歲以上的採購主管,他們真的會看 Instagram 嗎?」

看到這裡,我相信你已經發現:聰明的提問,會讓 AI 事半功倍!

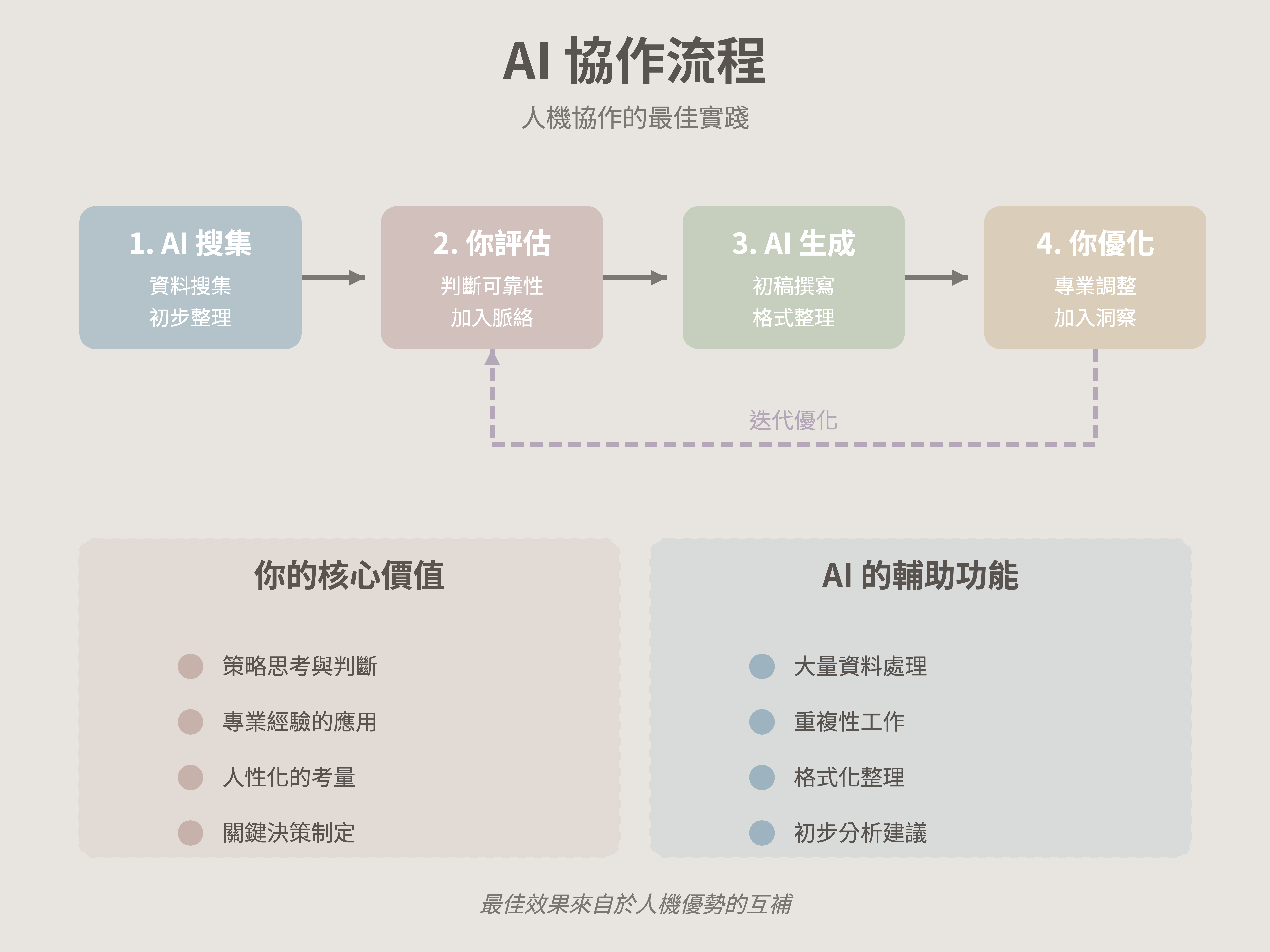

在我看來,最有效使用 AI 的方式,不是想到什麼問什麼,而是讓它融入你的工作節奏之中。

好比,我們可以先建立一個固定流程:

- 在專案開始前,讓 AI 幫你搜集資料;

- 計畫撰寫時,讓它先起草架構;

- 完成後,用 AI 生成簡報,再由你調整語氣與風格。

透過這樣的人機協作,可以讓你從繁瑣中抽身,把時間用在人類該做的事,像是思考、判斷與溝通等。

另一個關鍵,則是學會引導。

簡單來說,AI 就像一個新進助理,你要教它你的偏好、你的語氣以及你的風格。每次修改後都說明原因,久而久之,它就能預測你的思考方向。這不只能夠提升效率,更可說是建立第二個自己的過程。

另外,建議大家還要養成查證的習慣。

AI 有時會一本正經地胡說八道,意思是它的資料未必正確。舉凡涉及數據、引用或專有名詞等,都建議大家事先查核再採用。要知道,AI 的答案只是參考,並不是真理;換句話說,你的判斷才是最後的保險。

老實說,我見過太多人剛接觸 AI 時對它感到懷疑,後來熟悉之後,又過度依賴,甚至喪失思考力。這種現象相當常見,可以說是有點危險的。因為,AI 並不是人,它的本質是工具,並不是大腦。換言之,所有的決策與責任,仍屬於你我的職責。

此外,也有人太過信任,沒有意識到 AI 會產生幻覺。曾有朋友用 AI 生成市場數據,毫不懷疑地就把它直接放進簡報,結果被客戶當場打臉,只因為那份數據根本不存在。

所以,我建議大家要養成懷疑的習慣。可以信任 AI,但要事先做好驗證與查核。

此外,別讓 AI 扁平化你的創作。因為,當所有人都開始用 AI 寫報告、做簡報,這個世界可能會變得像一場沒有個性的合唱。比較好的做法是讓 AI 完成基礎,但最後一定要加上你自己的觀點和語氣。

之前,我在咖啡館裡偶然認識一位七十多歲的退休教授。老教授告訴我,他從今年春天開始自學用 AI 寫程式。有人問他,為什麼活到這個年紀還要那麼辛苦地學新東西?他笑說:「因為我不想只是庸庸碌碌過一生,我想讓大腦充滿活力。能夠忙一些自己感興趣的事情,那是多棒的事情啊!」

現在,他用 AI 幫社區長者建立口述歷史資料庫,每天都忙得很起勁!

話說回來,在這個 AI 飛速變化的時代,我們真正要學的,不是跟風,而是找到屬於自己的節奏。我們必須有所認知:AI 不會取代懂得學習的人,也無法取代有判斷、有故事、有靈魂的人。

所以,中高年級的朋友們,不要懷疑自己。你們的價值,不在會不會用 AI,而在於懂不懂得善用AI,讓自己的智慧被看見。

當你懂得用經驗去引導 AI 來放大經驗時,你就不再是被時代推著走的人,而是走在時代前面的人。

畢竟,AI 只是工具;而人,才是意義的創造者。

所以,建議大家別心慌,想要努力趕上時代固然是對的,但更重要的是要找到自己的定位,甚至設法去引領時代。畢竟我們有智慧、歷練與溫度,這些都是 AI 時代最不可取代的力量。

![]()