【科技領航】物理系人才如何驅動半導體與AI的極限創新?

媒體中心/台北報導

在台灣的科技浪潮中,物理學系(物理系)畢業生正成為產業鏈中最具潛力的「黑馬」。雖然物理學是基礎科學,但其訓練出的「從第一性原理(First Principles)解決問題」的能力,在面臨半導體製程極限、量子計算與AI晶片開發等尖端挑戰時不可或缺。事實上,根據1111人力銀行調查顯示,高達6成以上的數理(數學、物理)學科畢業生選擇投身科技業,其研究所畢業生薪資普遍高於全國平均。

然而,科技業所需的物理人才,已非過去單純的「理論研究者」。物理系畢業生必須認知到傳統與現代專業人才的差異,將深厚的理論功力與現代化的計算工具結合,才能在科技業中找到頂尖職位。

傳統物理系訓練vs.現代科技業需求

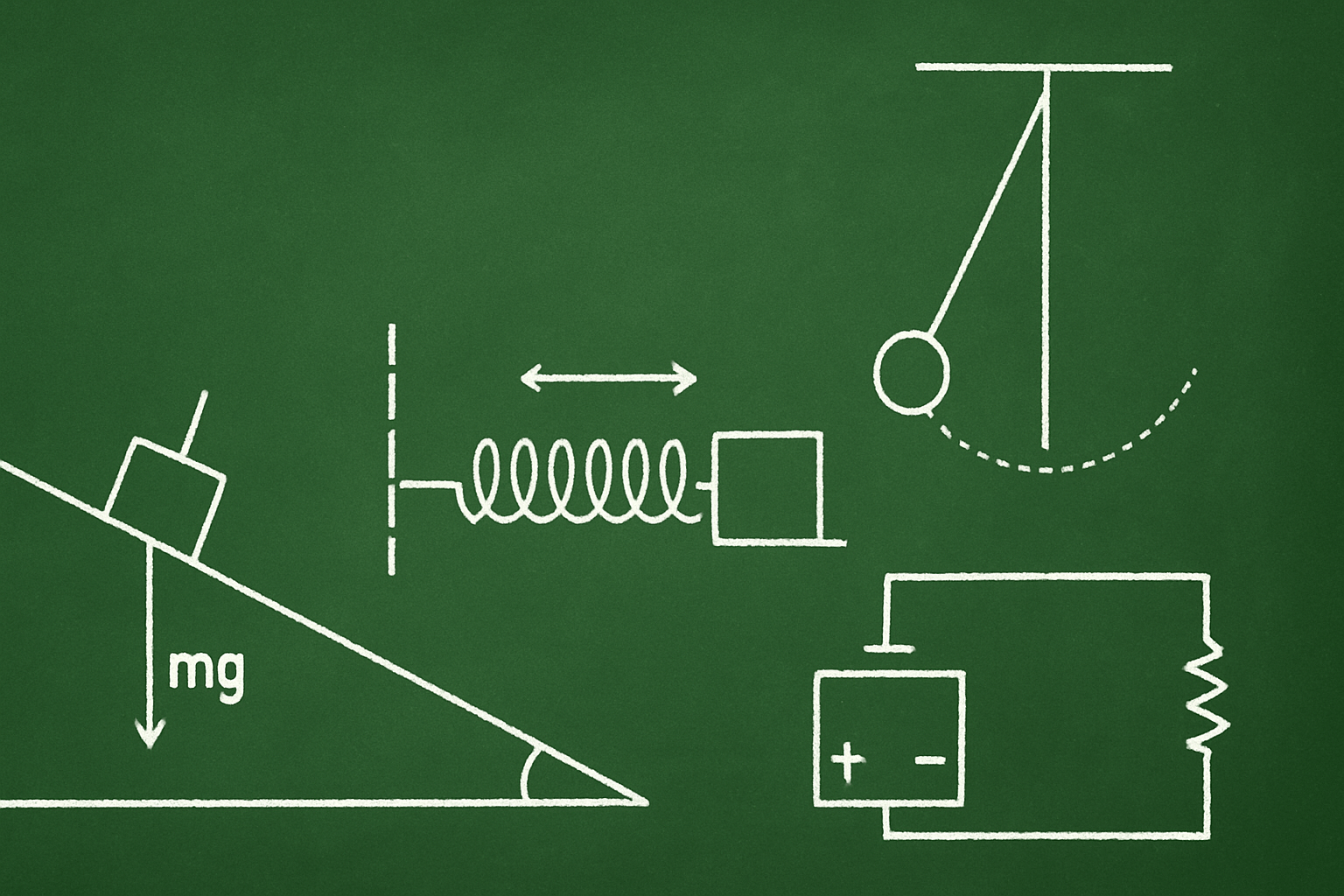

傳統物理系教育聚焦數學、力學、電磁學、量子物理、光學與實驗技能等核心理論。這些課程培養學生在分析、建模與精密測量上的深厚能力。然而,現代科技業對人才的期待已不再只是理論型,而是能將物理思維和基礎知識運用到產品、系統與資料應用之中。

科技業如今更看重的是跨領域整合能力,不僅要懂得物理學原理,還要能撰寫程式、操作雲端平台、進行資料分析與機器學習,甚至參與硬體設計與自動化流程。與傳統單純研究導向相比,這樣的新角色更偏向「應用科學家+工程師」混合型人才。

畢業前:鎖定「計算」與「電機」的交集

物理系學生若想順利進入科技業,應在大學期間鎖定以下核心技能進行準備:

- 強化計算物理與程式設計能力

計算是連接物理理論與工程實踐的橋樑。

核心課程深化:重視計算物理、數值方法。熟練掌握Python進行數據分析和建模,以及C/C++應用於高效能計算或演算法實現。

演算法基礎:修習資工系的資料結構與演算法,這對於轉戰AI晶片優化或演算法工程師崗位是加分項。

- 跨領域選課與元件實務訓練

物理理論必須落地於具體的電子或材料元件。

跨領域課程建議:修習電機系的電子學、半導體元件物理,或材料系的固態物理、薄膜技術。了解電子元件的實際工作原理和製程細節,有助於進入半導體領域。

實驗經驗:積極參與與光電元件、真空技術、低溫物理相關的專題研究,這些經驗直接對應於高階半導體製程(如光刻、PVD/CVD)或量子科技的職缺。

物理系獨有優勢:極限問題解決者

即便在畢業前沒有做大量跨域準備,物理系畢業生依然擁有顯著優勢。

- 理論基礎扎實:在半導體、光電、量測驗證、儀器研發等技術崗位,物理系背景常被視為高階技術門檻的敲門磚。

- 解題高手:能快速拆解複雜問題(如噪聲抑制、最佳化演算法、模擬建模)並提出理論性解決方案。

- 實驗設計與量測經驗:這使得物理系人才能在研發、品管、測試、製程驗證等專案中發揮價值。

- 跨界潛力:物理系學生可以在硬體與軟體之間架橋,例如成為測試工程師、量測工程師、系統整合人員、IoT 開發者,或量子計算領域的新興專家。

大學網執行長胡志斌表示,物理系學生想要從眾多理工背景的求職者中脫穎而出,應將自己定位為「科學與工程的終極整合者」,強調自己如何運用量子力學來預測新元件的電性、如何使用計算物理來模擬極限製程,並將這些高階理論知識轉化為可供工程師實現的具體方案,證明自己具備理解事物最底層運作機制的潛力,就是掌握未來科技趨勢的關鍵人才。

![]()