OpenAI推Sora短影片App 採「邀請制」讓你和朋友打造虛擬分身

記者鄧天心/綜合報導

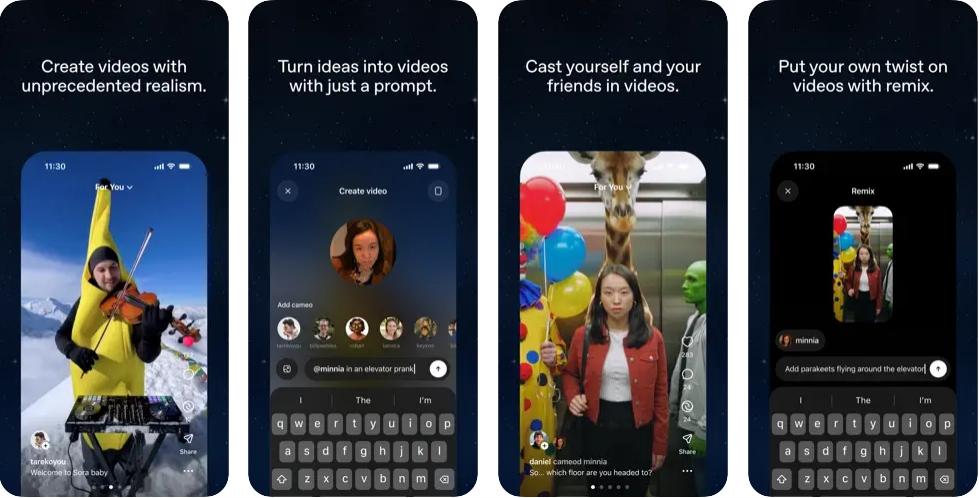

OpenAI最近推出一款名為Sora的短影片應用程式,最大特色是「AI影片客串」功能。使用者可以生成自己的數位替身,並邀請朋友把這個「AI化身」加入對方的影片中,創造出宛如真人同框的效果。這種新玩法不需要繁瑣的剪輯技術,就能讓彼此的影片互動更有趣,Sora不只是一款娛樂應用,可能也將改變大眾創作影片的方式。

Sora的核心價值在於讓用戶能夠設計自己的數位分身,或直接以AI生成替身,並將這些化身無縫置入好友的短影片之中,一段舞蹈、對話或甚至一個情境小短劇,不必仰賴傳統繁瑣的剪輯流程便能完成。

延伸閱讀:

繼Perplexity的Comet之後 Opera推出AI驅動瀏覽器「Neon」

使用者只要簡單授權,就能讓AI化身出現在朋友的影片裡,透過簡短自拍影片學習主人的表情、語調與肢體特徵,最終達成非常擬真的互動效果,同時,Sora也允許個人調整客串內容的使用權限與公開範圍,以確保數位化身不會被過度或不當使用。

在這背後,Sora整合了多模態大語言模型、生成式影像演算法與即時動態捕捉技術,能於數分鐘內建構一個AI分身,影片中的動態與表情由伺服器即時渲染,因而不會給手機等終端設備造成太大負擔,更重要的是,所有資料均經過加密保存,用戶隨時可刪除個人建模紀錄,兼顧隱私需求。OpenAI也透露,Sora有望開放API,未來或能與遊戲引擎、虛擬濾鏡等功能整合,擴大娛樂應用的邊界。

短影片將不再只是單向的使用者產製內容,而更接近專業創作者與素人協作共構的模式,也可能重塑整個廣告與娛樂變現模式,品牌能以AI分身展開創新的行銷場景,例如讓明星或素人的虛擬影像完成趣味客串,擴大受眾觸及,另一方面,個人的數位化身甚至有機會成為獨立的智慧財產,可透過NFT或數位收藏品形式進行授權和商用,開拓全新的IP衍生市場。

然而,Sora也帶來爭議與隱憂。數位分身的普及容易引發深度偽造與假訊息問題,用戶肖像權或聲音特徵也可能遭到濫用,即便OpenAI強調已建立內容審查與身分驗證機制,並對分身商業用途設限,各國在法規適用與惡意使用防範上仍須跟上這波浪潮,此外,市場教育亦是挑戰,用戶是否能接受「自己」被以AI化身延展與再現,仍有待時間驗證。

在台灣,短影片與直播經濟發展已非常成熟,因此這類應用若能妥善處理個資合規並更貼近在地文化,很可能迅速吸引Z世代與創作者社群,並成為下個熱門社交工具,相對而言,若既有的短影音平台如TikTok、Instagram無法快速導入類似的共創功能,那麼用戶流向新產品的速度恐怕會比預期更快。

![]()