淺談科技人才的多元發展:專業與跨域能力如何兼得|專家論點【郭啟全】

作者:郭啟全(明志科技大學 機械工程系暨機械與機電工程研究所 教授兼系主任與所長、明志科技大學 智慧醫療研究中心 教授、長庚大學 機械工程學系 合聘教授、明志科技大學 可靠度工程研究中心 教授)

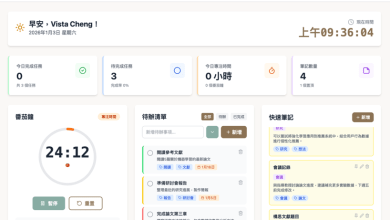

「魚與熊掌不可兼得」這一句話源自於《孟子》,原意為有一些事情無法同時得到,必須在兩者之間做出選擇。因此,要在「行政服務工作」與「學術研究」之間兼得,必需要有明確目標並優先排序,利用時間管理工具,提高工作效率,將目標結合,尋求支持,透過資源整合,可以游刃有餘實現多個目標。由於筆者擔任教學部門主管,平日經常被email、電話、會議、突發狀況……等事務纏身,使得筆者於上班時間無法專心進行「學術研究」。因此,筆者只能利用「平日晚上」以及「假日」來進行學術研究工作。

於去年的畢業典禮會場中,筆者曾與一位機械系畢業生分享了運用「打零工」與「工程師」這兩種研究模式在「處事」上的差異性。大學部的實務專題要取得傑出成果,必須採用「工程師」的處事態度來進行。同樣地,科技大學教授的「學術研究工作」也應如此,不論是「十年磨一劍」、「二十年磨一劍」或「三十年磨一劍」,皆可以接受。然而,在追求學術成就的過程中,若僅採取零散、無系統的研究方式,就如同「冷水煮水餃」,無法達成深遠的影響力。

「打零工」和「工程師」是兩種截然不同的研究模式和心態,它們在學術研究中的應用各有其獨特的影響和作用。「打零工」研究模式的缺點顯而易見,研究時間零散,缺乏連貫性,容易導致研究進度緩慢,無法進行深入研究,研究成果難以達到高質量和高數量。其主要原因是「打零工」研究模式缺乏深度思考和系統規劃,進而影響研究的整體性和系統性。相較之下,「工程師」研究模式重視系統性、計劃性以及精確性。此模式會制定詳細的研究計劃,分階段完成各項任務,並監控研究成果的質量與數量。「工程師」研究模式更加強調研究的系統性和嚴謹性,從前期的研究設計、數據收集與分析到後期的結果解釋與論文撰寫,每一個環節都經過精確規劃,確保研究工作有條不紊地進行。這種模式的優勢在於能夠提高研究的深度和品質。

綜觀上述所言,「打零工」和「工程師」這兩種研究模式在學術研究中的應用各有優劣。對於時間較為零散的研究者,例如兼任行政工作的學者,可以結合「打零工」研究模式的靈活性,利用零碎時間進行研究,同時借鑒「工程師」研究模式的系統性和精確性,制定詳細的研究計劃,以確保研究的質與量。因此,在學術研究中靈活應用「打零工」和「工程師」這兩種研究模式,能夠有效提升研究效率和成果質量,幫助兼顧行政工作的教授持續從事學術研究。

![]()