AI瀏覽器時代的知識工作新策略:當世界不再等你搜尋,我們該何去何從?|專家論點【鄭緯筌Vista】

作者:鄭緯筌(專欄作家,「臺灣電子商務暨創業聯誼會」共同創辦人,前「APP01」網站總監、《風傳媒》產品總監和《數位時代》雜誌主編)

你還記得當年第一次打開瀏覽器、輸入網址或關鍵字的那種震撼時刻嗎?螢幕上瞬間跳出某個網頁,知識彷彿從虛空中傾瀉而出,讓我們驚嘆不已。那一刻,資訊隨手可得的夢想成真。二十多年來,「打開瀏覽器→輸入關鍵字→點擊搜尋」的使用行為,早已成為我們根深蒂固的肌肉記憶,一種幾乎不假思索的日常儀式。然而,這套流程如今正被一場靜默卻洶湧的變革徹底改寫。

過去幾個月,AI業界掀起一波前所未有的浪潮:多家位居領先地位的AI公司不約而同推出自家瀏覽器。舉例來說,OpenAI發布了Atlas、Perplexity推出Comet、The Browser Company則帶來Dia。這些產品名字聽起來浪漫如遙遠星辰,背後的策略意圖卻清晰而銳利——重新定義人類與知識之間的互動關係。這不僅是一場產品競爭,更是一場關於我們如何思考與工作的深刻革命。AI瀏覽器,正準備顛覆我們每天最平凡卻最依賴的核心行為。是的,就是搜尋。

回想傳統瀏覽器的運作邏輯:你只需輸入幾個關鍵字,引擎丟出一長串結果連結,接下來是你漫長的打撈之旅——一頁頁打開網頁、閱讀冗長內容、篩選有用資訊與整理筆記,甚至不時被廣告和無關內容打斷。這整個過程就像在浩瀚的資訊海洋中撒網捕魚:偶爾會撈到珍珠,但更多時候都被海草和垃圾耽誤,需要花費大量時間分辨真偽。

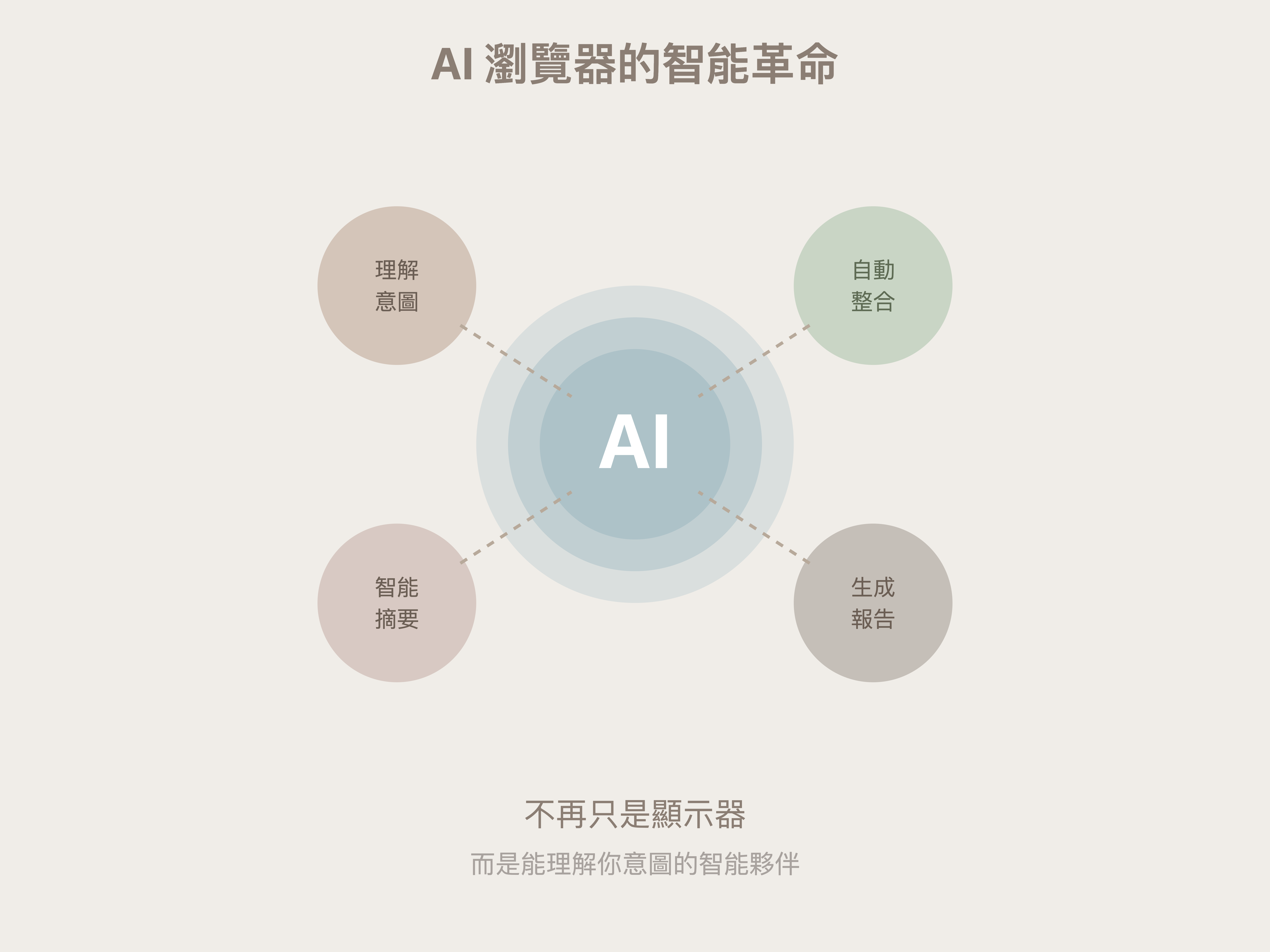

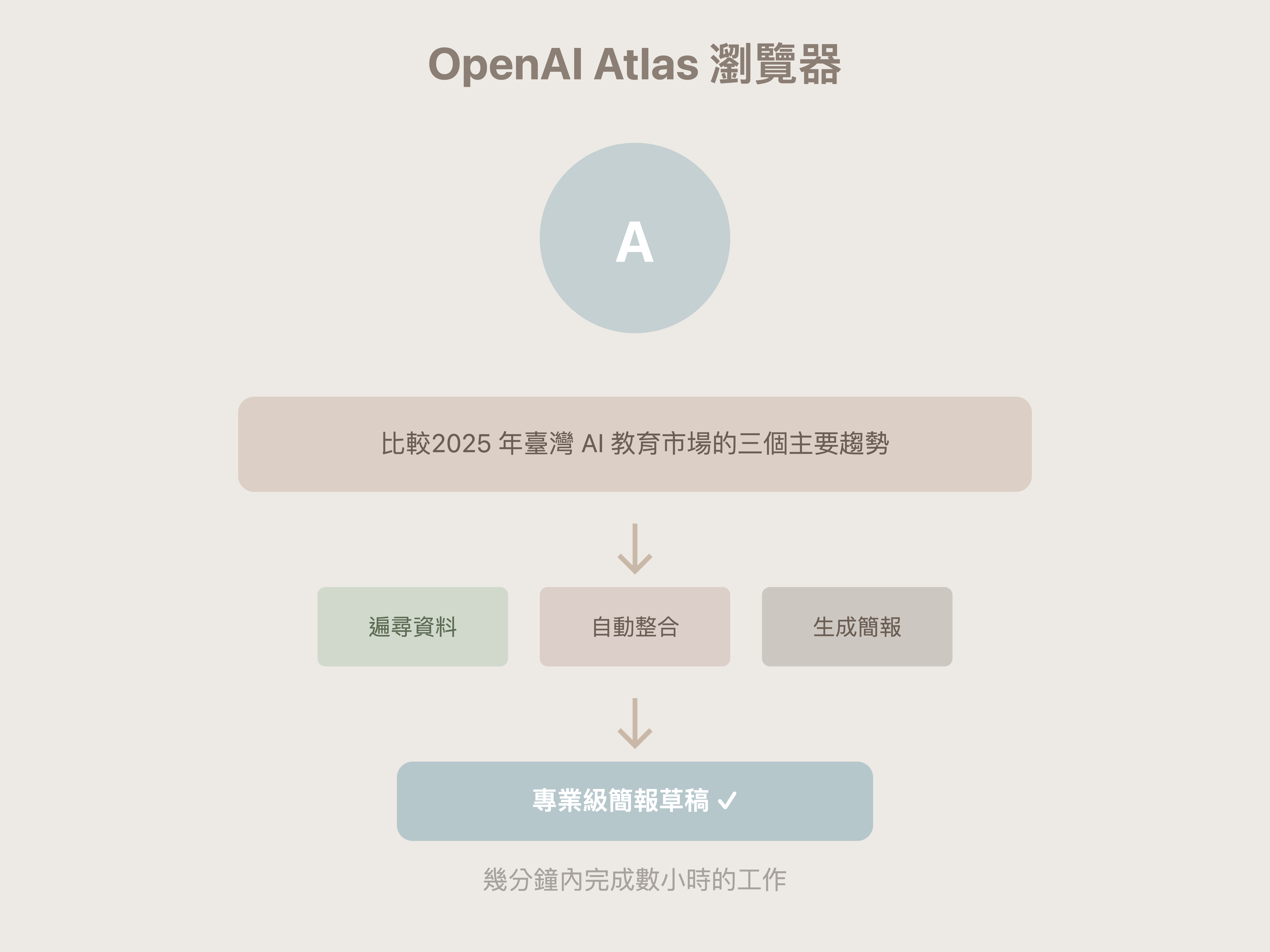

AI瀏覽器的應運而生,徹底顛覆了這種被動、低效的模式。以OpenAI的Atlas為例,它不再只是個顯示網頁內容的機制,而是足以理解你的意圖的智能夥伴。你可以直接對它說:「請幫我比較2025年臺灣AI教育市場的三個主要趨勢,包括最新數據、權威來源和可視化圖表。」Atlas不僅會遍尋網路資料,還會自動整合、摘要、交叉比對,最後甚至能夠生成一份結構完整、可直接使用的簡報大綱草稿。你無需再花幾小時空等,只需幾分鐘內就可得到成果。

Perplexity的Comet,則將搜尋行為昇華為持續對話。當你閱讀網頁文章時,側邊欄會即時浮現豐富的註解(好比相關背景知識、權威參考來源或統計數據驗證),甚至自動生成文章重點摘要和延伸閱讀建議。你不再需要在十幾個分頁間痛苦切換,只需問一句話:「這篇文章的觀點有什麼漏洞?」Comet就會幫你找出邏輯漏洞並提供反證資料。整個網路彷彿被它壓縮整合,變成你專屬的知識後援。

The Browser Company的Dia則更具前瞻性野心,它試圖打造一個完整的思考工作室。Dia無縫整合瀏覽器、筆記工具、AI分析助理和個人知識庫,讓你在閱讀任何網頁時,就能即時進行標註、分析、歸檔和關聯。想像一下:你讀到一篇關於AI教育的報告,Dia會自動將關鍵數據提取到你的專案筆記中,連結相關閱讀歷史,並建議後續研究方向。你的整個腦袋彷彿外包給了一個永不疲倦、記憶力超強的第二大腦。

這三款AI瀏覽器的核心共識,主要在於它們不再把搜尋視為單純的技術行為,而是將人類思考本身作為產品的核心。話說回來,我們這一代知識工作者,正成為這場革命的第一批嚐鮮者和受益者。

看到這裡,也許你會想問我:這些AI公司為何傾巢而出,大肆搶奪瀏覽器入口?誠然,面對這波突如其來的瀏覽器熱潮,你可能會困惑:AI公司不是已經擁有強大的聊天機器人、API服務和手機App了嗎?為什麼還要親自下場做瀏覽器?答案其實不在於技術層面,而在權力格局的深層博弈。

第一,入口戰場的重啟與升級。歷史告訴我們,誰掌握了用戶每天的第一個入口,誰就掌握了世界的主導權。想當年,Google靠搜尋引擎成為知識入口,Apple靠App Store掌控行動生態,Microsoft靠Office套裝軟體霸佔企業生產力。如今AI公司們看到了同樣的機會,那就是打造思考入口。只要讓用戶每天從AI瀏覽器開始工作、學習或研究,就能搜集最真實、最豐富的使用場景數據,進而建立無法撼動的AI生態閉環。想像一下,未來的ChatGPT不再是被動等待指令,而是根據你過去一個月的閱讀軌跡、工作筆記和對話脈絡,主動在你開機時呈現今日重點摘要和專案進度建議。Atlas、Comet與Dia等AI瀏覽器,正是這場入口戰的前哨站,對Google長達二十多年的霸主地位構成直接挑戰。

第二,資料燃料與記憶機制的升級。對這些AI公司而言,用戶行為數據就是最珍貴的燃料。Atlas的「瀏覽記憶」功能能記錄你瀏覽過的所有網站、點擊偏好與停留時間,甚至能分析你關心的議題脈絡,進而提供高度個人化的回答建議。但這便利背後的真相是:你的每一次閱讀、每一個點擊,都在無聲中被轉化為AI模型的訓練素材。我們用個人行為數據交換了前所未有的效率,這是一場隱形的資料契約。

第三,搜尋經濟與廣告生態的解構。最深刻的衝擊來自商業模式的顛覆。傳統搜尋靠結果頁面廣告和SEO流量變現,但AI瀏覽器直接給出答案,徹底繞過了中間環節。如果你問「哪家臺北會計事務所的服務最適合中小企業」,AI會直接比較服務項目、客戶評價與收費標準,並推薦最適合你的選項。

仔細想想,你還會耐心點進十個網站慢慢比價嗎?對內容創作者和行銷人員,這是紅色警報:未來的關鍵字不再是寫給Google算法,而是要說服AI模型。對一般職場人來說,資訊獲取變得更快、更精準,但也更集中於少數AI巨頭,形成由演算法篩選的知識泡泡。你看到的世界,可能不再是開放的網際網路,而是AI為你剪裁的精華版現實。

身處AI時代,我們的知識技能必須盡快升級,從以往的搜尋高手,轉變成提問大師。要知道,AI瀏覽器的本質,不僅是工具的升級,更是人類思考邏輯的徹底重組。在Google時代,搜尋力是職場競爭力的標配;而在AI瀏覽器時代,提問力才是決定勝負的核心技能。

當AI成為你的全天候知識夥伴,每個問題都等於一場精密任務設計。如果你淺嘗輒止地問:「幫我找AI教育資料」,它最多給你一堆連結;但如果你精心設計問題:「請分析臺灣2025年AI教育市場的三個核心挑戰,結合教育部最新政策和三家領先新創的實戰案例,提出中小企業導入AI培訓的具體策略」,AI就會生成一份包含數據分析、政策解讀、案例對比和行動建議的完整報告。

我想特別提醒大家,提問已經不再是簡單詢問,而是成為一種高階寫作藝術、一種結構化溝通技巧、一種任務導向的思考設計。

綜觀過去的知識工作流程,其實是單向線性的:搜尋→篩選→整理→輸出,每一步都耗時費力。AI瀏覽器將其轉化為動態循環:提問→智能生成→人工驗證→迭代修正→立即行動。這不僅提升效率,更實現了人機共創的知識生產模式。

換句話說,這要求知識工作者掌握三項新核心能力:任務設計能力(讓AI理解你的真正需求)、輸出驗證能力(分辨AI的自信錯誤)、洞察提煉能力(從大量資訊中萃取人類獨有的智慧判斷)。

不過,便利不等於思考。雖然AI瀏覽器看起來可以讓複雜研究幾秒搞定,但也帶來隱患,那就是思考惰性。試想,當答案唾手可得時,我們很容易滿足於表面正確,跳過比較、批判和聯想。而真正的職場贏家,必須將AI視為思考加速器而非思考替代品:用它完成資訊整合和初步分析,但關鍵的價值判斷、策略選擇和創意思維,仍需回歸人類主導。

面對這場變革浪潮,一般知識工作者該如何應對?我幫大家提煉出未來三年內每個職場人都必須建立的三項核心策略。

策略一:建立任務導向的思考框架。拋棄隨意搜尋的舊習慣,以具體任務為中心重新設計問題。例如:

- 從「我想了解AI教育」→「比較臺灣三家AI教育新創的商業模式、用戶獲取成本和變現策略」

- 從「請幫我整理資料」→「生成一份20頁的PPT簡報,包含2025年市場規模預測、客戶痛點分析與三個成功導入案例」。透過這種精準任務導向,將可讓AI從搜尋工具升級為專業共事者,進而輸出直接對應你的工作目標。

策略二:養成「三問驗證」的批判習慣。AI的回答常被取笑為「一本正經地胡說八道」,專業人士必須建立系統化驗證機制:

- 來源可信度:數據來自哪裡?原始出處是否權威?

- 情境完整性:是否考慮臺灣本地文化差異、時間衰減效應?

- 敏感度測試:換個問法或關鍵詞,答案會不會完全不同? 只有經得起多維驗證的資訊,才值得納入決策。驗證能力,是真正駕馭AI的分水嶺。

策略三:打造個人化的知識操作系統。未來職場贏家不再只是資訊搜集者,而是知識架構師。所以,我們都要建立跨工具整合的個人生產力系統:

瀏覽理解(Atlas、Comet)→ 知識歸檔(Notion、Hetabase、Obsidian)→ 內容生成(Claude、ChatGPT)→ 人類編輯審核 → 最終輸出(報告、簡報或文章)

透過這樣的閉環流程,便能夠讓AI成為你的大腦擴展,而非單純地替代大腦。你的核心競爭力就會從誰搜集得最多,轉移到誰能整合最深、詮釋最獨到?

整體而言,AI瀏覽器猶如一把雙面刃,在便利的光環背後也隱藏著暗影。試想,每一次技術躍進,都在便利與風險間拉鋸。當然,AI瀏覽器也不例外。

首先,要注意隱私邊界的侵蝕。因為它們會深度記錄你的閱讀軌跡、停留偏好、搜尋脈絡,提供驚人個人化體驗的同時,也可能成為企業資料安全的隱患。特別是在公司等公開環境中使用,必須評估敏感資訊外洩風險,考慮部署企業版或本地部署等解決方案。

其次,也要慎防演算法泡泡的認知陷阱。因為AI根據你的使用習慣持續優化推薦,愈用會愈懂你,但也愈難接觸異見觀點,形成資訊繭房。這對策略決策者和創作者來說並非好事,很可能會導致盲點,甚至積非成是。解方是刻意維持「多元來源閱讀」:每周固定瀏覽3-5個不同立場的權威媒體,打破演算法的舒適圈。

最後,思考肌肉的萎縮,更是一大危機!當AI能即時完成整理、比較與總結,人們容易陷入效率幻覺,誤以為快速就是美好的。但真正的生產力,不是減少思考,而是放大思考的深度與廣度。AI固然可以幫我們找到所有答案,但只有自己能判斷哪個答案值得相信,以及如何串連成洞察。

在我看來,當世界開始為人類搜尋時,我們都必須學會設計有意義的問題。換言之,在這個AI瀏覽器時代,我們從被動的資訊獵人進化為主動的知識建築師。這是令人興奮的轉折點,卻也充滿挑戰:搜尋從單純的找資料,昇華為「設計問題→智能導航→驗證修正→行動生成」的完整閉環。

未來三年,職場的真正贏家不是會用AI工具的職場人士,而是懂得讓AI成為自己思考延伸的高手。他們掌握四項黃金能力,包括:精準提問、嚴謹驗證、深度整合以及原創創造。

時序即將進入2026年,新的知識入口不再是瀏覽器書籤或手機桌面,而是深藏於你的大腦深處——那個持續學習、勇於實驗與永保批判懷疑的思考核心。當AI開始為我們搜尋整個世界,唯一需要確保的,是自己仍虛心學習,並且持續在學習如何思考這個世界。

![]()