當年被馬斯克低估!如今中國電動車快速崛起 如何重塑全球汽車市場版圖?

記者彭夢竺/編譯

中國電動車產業的快速發展震驚了全世界。這股成長動力來自於政府補貼、稅收優惠以及鉅額的研發資金挹注。晨星(Morningstar)股票分析師Rella Suskin表示,中國電動車在全球市場的競爭力才剛要開始展現。

根據外媒《CNBC》報導,中國電動車革命的速度與規模令全球措手不及,分析師認為這股趨勢毫無減緩跡象。

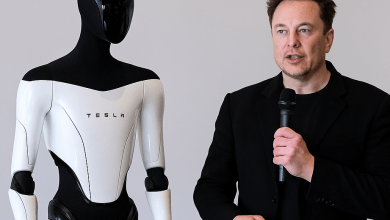

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)曾是低估中國電動車製造商潛力的人之一。2011年,馬斯克在接受彭博社採訪時,曾嘲笑比亞迪(BYD)的產品,他當時說道:「你看過他們的車嗎?我覺得它沒那麼好看,技術也沒很強。比亞迪在中國本土市場問題重重,我認為他們的重點應該放在確保自己不要在中國倒閉。」

如今看來,比亞迪似乎笑到了最後。這家公司處於中國電動車積極發展的最前線,快速擴大國內市場,並在2024年超越特斯拉,成為全球營收最高的電動車製造商。

除了比亞迪,蔚來(Nio)、理想汽車(Li Auto)等中國新創公司,以及吉利(Geely)、上汽集團(SAIC Motor)等傳統車廠,也都是該領域的領頭羊。同時,電池巨頭寧德時代(CATL)則是這些電動車背後的重要推手。

出口勢如破竹 競爭壓力擴散全球

S&P Global Mobility競爭情報、市場分析與預測部門副總裁Henner Lehne表示,中國電動車產業已成為重塑全球汽車市場的「一股重要力量」。Lehne透過電子郵件告訴CNBC:「僅僅幾年前,中國本土汽車製造商還不被視為全球老牌汽車產業的真正競爭對手,但在短短幾年內,情況迅速改變。」

他補充道:「光是比亞迪,過去三年每年都成長約100萬輛,讓許多傳統車廠的產品經理們笑不出來。而且,這場競爭不只停留在中國。」

值得注意的是,中國在2023年超越日本,成為全球最大汽車出口國。去年,中國國內汽車銷量飆升至創紀錄的3140萬輛,其中全新電動車約佔總產量的41%。

中國汽車產業的成長歸因於政府補貼、稅收優惠,以及在2009年至2023年間,估計高達2300億美元的電動車開發成本。分析師也指出,較低的人力成本、疲軟的人民幣、創新的技術發展以及健全的電池供應鏈,都是中國的關鍵優勢。

西方市場祭出關稅 歐美車廠尋求政策支援

中國的崛起也導致西方市場以涉嫌反競爭行為為由進行監管審查。美國和歐盟都已對中國製電動車課徵關稅,以保護傳統上佔主導地位的歐美品牌。

中國汽車市場研究公司Dunne Insights執行長Michael Dunne表示,他預計中國將鞏固其在汽車製造業的主導地位,「就像近年來在太陽能板、造船、無人機和鋼鐵業所做的一樣」。

Dunne告訴《CNBC》,他預計到2030年,中國每年將生產3600萬輛汽車,相當於屆時全球每10輛汽車中就有4輛是中國製造。他也預估,中國每年將出口約900萬輛汽車,遠高於2020年的100萬輛。

Dunne在電子郵件中說道:「泰國、南非和西班牙等製造業規模較小的國家,已經感受到來自中國進口的壓力。」

以英國為例,中國電動車的銷量急劇攀升。今年6月,中國品牌汽車約佔所有新車銷量的10%,比前幾年顯著增加。

中國電動車品牌也在對電動車友善的挪威迅速站穩腳步。自2020年1月首輛MG汽車交付至這個北歐國家以來,中國電動車品牌已共同拿下約10%的市場份額。

晨星股票分析師Rella Suskin表示,中國電動車在全球許多地方的競爭力才剛開始展現。「中國國內市場已經飽和,他們不得不向外尋求發展。我們現在正處於出口到世界其他地區的起步階段,甚至還沒有真正開始。」

正是在這種背景下,中國電動車產業在2024年首次出現海外工廠投資額超過國內投資的紀錄。

然而,中國電動車製造商在國內市場的故事或許沒那麼樂觀。分析師指出,他們預計不久後將發生產業洗牌,因為在這個日益擁擠的市場中,許多新創公司難以獲利。

歐洲汽車製造商協會(ACEA)總幹事Sigrid de Vries將中國描述為全球市場的強勁競爭對手。「我認為我們歐洲汽車工業也有身為優秀競爭對手的傳統。因此,我當然不會放棄歐洲車廠,或者說日本、韓國或美國車廠。」

ACEA代表16家主要的歐洲汽車製造商,包括福斯(Volkswagen)、寶馬(BMW)、Stellantis、雷諾(Renault)和富豪(Volvo)。該協會經常呼籲歐盟採取行動,以確保在全面電動化的道路上保持競爭力。

為了幫助歐洲汽車製造商與中國電動車巨頭競爭,de Vries表示,一個公平的政策競爭環境將帶來顯著改變。「我們必須意識到,以歐盟為例,部分公平競爭環境可以由我們自己實現。是監管框架增加了成本,扼殺了創新,而不是釋放創業精神。」

她補充說,儘管歐盟無法實質性地影響中國或美國,但歐盟的監管框架可以進行調整,以「努力為在歐洲做生意創造最好的環境」。

資料來源:CNBC

![]()