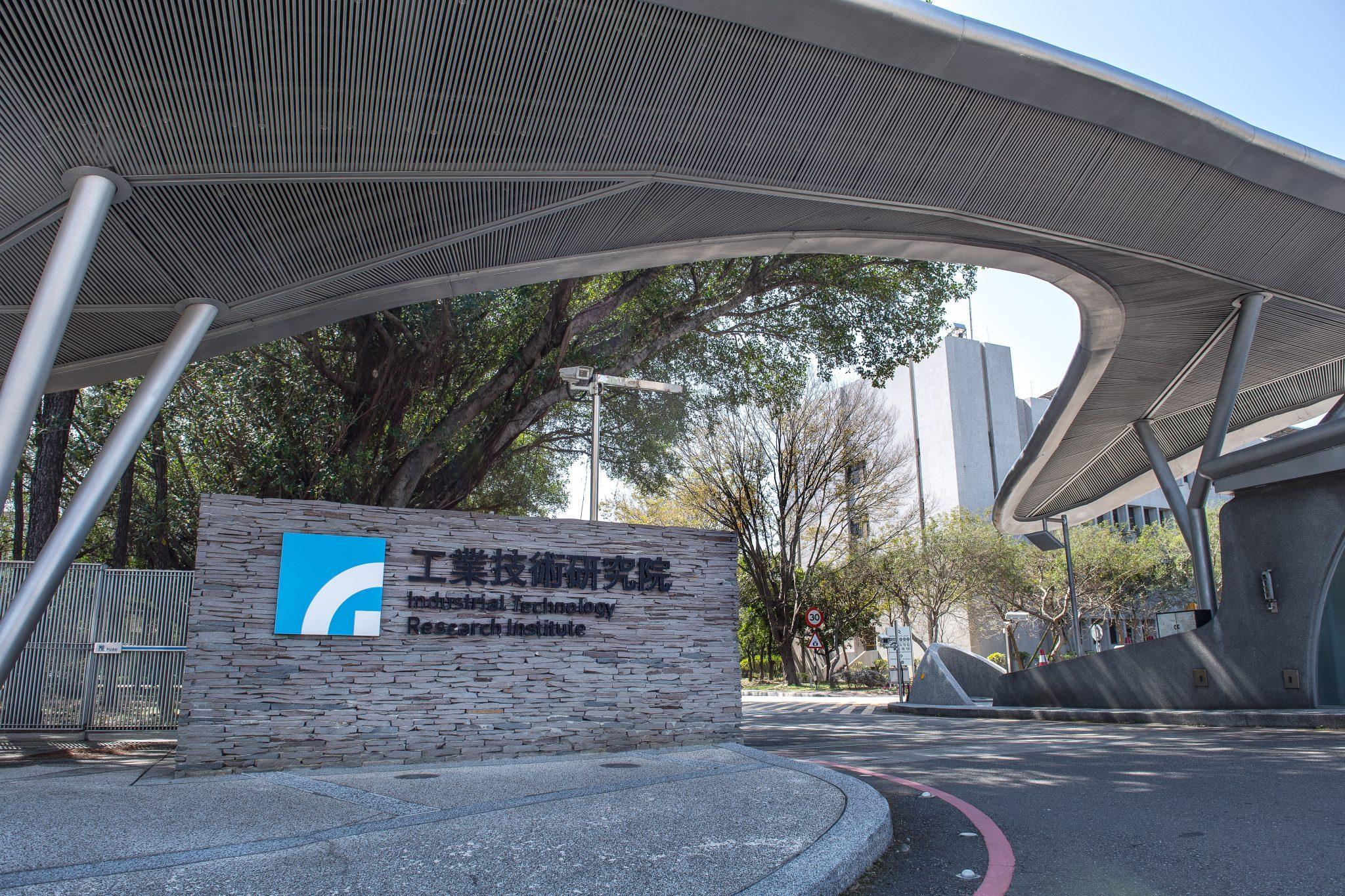

工研院推動台灣AI技術應用與升級 算力布局、產業合作成決勝關鍵

記者彭夢竺/台北報導

全球AI科技趨勢不可擋,台灣如何在這波變革中站穩腳跟,中小微企業如何面對數位轉型的浪潮,甚至脫穎而出?工研院資訊與通訊研究所副所長黃維中剖析了AI對台灣產業帶來的挑戰與機會,並強調在算力布局、產業合作的重要性,也展現出工研院推動AI技術應用與產業升級的積極角色。

黃維中表示,台灣在AI領域擁有深厚的技術底蘊,尤其在資料與演算法應用上積累了數10年的經驗,但面對生成式AI的急速發展,算力與資料的挑戰日益嚴峻,唯有透過策略性投入與跨域合作,才能創造出符合成本效益且具備國際競爭力的AI應用。

工研院的AI之路:從機器學習到生成式AI

黃維中分享了工研院在AI領域的發展脈絡,他提到,工研院早在1980年代便投入AI研發,當時機器學習技術正蓬勃發展,工研院在文字與語音處理、電腦視覺及多種AI應用上累積了深厚基礎。

隨著時間推移,2010年AI發展迎來了資料量大增的趨勢,這也催生了「深度學習」技術的興起。工研院自2012年起便密切關注此波浪潮,並在2015年左右開始投入更進階的AI應用。黃維中解釋:「當資料量變大,機器學習的方法也變得更複雜,這就發展出了深度學習。我們從那時起就開始做許多實用的AI應用。」

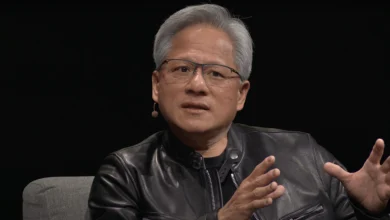

然而,深度學習也帶來了對「算力」的龐大需求。黃維中坦言,雖然工研院較晚注意到算力的重要性,但輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳早在2010年前便已預見此趨勢,透過捐贈GPU給學術界進行研究,為今日的輝達奠定了深厚的基礎。「我們可能沒有黃仁勳那麼厲害,但我們也在大約2010年左右看到了這個趨勢,所以這10年來,工研院在文字、語音、電腦視覺等AI應用上都投入了非常多。」

生成式AI的挑戰:快速迭代與龐大資源需求

談及近3、4年來掀起的生成式AI熱潮,這波變革將AI的資料、算力與演算法3大面向推向了新的層次。黃維中直言,生成式AI的進展速度之快,是前所未見的挑戰。「過去工研院的布局可能都是3到5年,我們可以提前掌握趨勢,但生成式AI的進展可能是1到2年,甚至半年,變化週期太快了,新的方法也不斷推陳出新。」

面對生成式AI,最大的挑戰依然來自於資料和算力。「只要我們有足夠的技術能力,都可以運用既有的演算法進行開發。」黃維中提到,真正的瓶頸在於資料的量級與算力的投入,這兩者都不是一般企業可以負擔得起的。

因此,台灣的關鍵是如何在國際AI技術進展的基礎上,運用有限的資源,開發出符合效益的應用。「做AI需要投資,尤其生成式AI更是如此。最現實的就是你要投資多少錢?獲得多少好處?必須符合成本效益。」

工研院策略:指標性與共通性應用

黃維中強調,工研院從資料、算力、演算法3大基礎出發,從指標性應用、共通性應用2面向去發展。

「指標性應用」指的是投入門檻高、但價值潛力巨大的領域。黃維中以新藥研發為例,說明這類應用即使不使用AI,能做的人也極少,但若結合AI,則有望帶來重大突破。「雖然風險高,一旦成功,其價值將極為可觀。」他補充,醫療相關、製造業中的關鍵性應用也屬於此類。

「共通性應用」則是針對多數產業的共同需求,開發能被廣泛使用的技術。以生成式AI的內容生成為例,從文字、影音到圖片生成,許多企業都有需求且市場已有參與者。黃維中表示,工研院的切入點在於,如果能做出比業界現有技術更優異且共通性更高的成果,仍具投入價值,像是工研院與公共電視合作開發手語主播的案例,利用生成式AI解決手語老師不足的問題,就是內容生成領域的獨特應用。

此外,生成式AI在製造業的應用也備受期待,例如自動生成工業或工程流程所需的程式碼。黃維中進一步說明,像半導體IC設計或工廠機台控制碼的生成,目前的國際主流模型並無法精準做到,因為這些資料是台灣製造業特有,且具機密性的。「工研院正積極投入這類具高進入門檻的生成式AI應用,以協助取代老師傅的經驗,節省大量人力,解決缺工問題。」

整合優勢:產業合作與資料共享是關鍵

面對台灣產業的獨特性,黃維中認為,整合各產業的優勢是台灣在AI應用領域取得更好發展的關鍵。「對於有能力投資的強勢產業來說,關鍵在於人才與足夠的Know-how,讓他們能將AI做得更好。」

然而,對於廣大的中小微型企業來說,即使有資料,資料量可能不足,也難以找到對應的人才與團隊進行開發。黃維中說,這時台灣應該發揮產業鏈多元的特性,「只要業者願意共同建立團隊、共享資料並合作研發,就有機會能跑在國際業者前面。」

他以瑕疵檢測為例,說明工研院就是集合了數家業者共同合作,完成了這項應用。「台灣中小企業在資金、人才、算力上,都比不過國際大公司,所以必須盡可能找到最多業者一起合作,把某個有價值的、符合成本效益的AI做出來。」不過,黃維中也坦言,要讓企業分享資料並非易事,畢竟Know-how和資料被視為公司的重要資產。但他認為,在某些情境下,資料共享仍有機會。

製造業雖然存在競爭,但上下游業者之間的合作關係能降低資料共享的疑慮。例如,設備業者與工廠之間便可組成團隊。此外,即使是同業,若彼此間具備互補性且無競爭關係,也可進行合作。他再次提到瑕疵影像分析,「工研院同時涉足PCB板及半導體晶圓的瑕疵檢測,未來也將擴展至紡織、塑膠、金屬加工等領域,只要透過技術解決跨領域資料的共通性問題(如聯合學習、遷移學習),便能實現資料整合。」

台灣AI發展決勝點在於「共好」策略

當全球AI競爭加劇,台灣要在這場競賽中站穩腳步,不能只靠單點突破,而是必須結合政策引導、產業鏈整合與研發實力,形塑具台灣特色的AI應用模式。黃維中認為,台灣的決勝關鍵在於如何運用有限資源,尋求資源整合與策略聯盟,開發出符合成本效益且具備國際競爭力的AI應用,這不僅需要政府在人才培育和策略性算力布局上持續支持,更仰賴台灣產業展現「共好」精神,透過產業鏈的合作與資料共享,將個別優勢匯聚成整體戰力。

特別是針對中小微企業,工研院扮演關鍵的橋樑角色,協助企業克服資源限制,加速數位轉型。未來,隨著生成式AI技術的成熟與多元應用拓展,台灣應更加積極投入AI算力基礎建設、推動資料共享機制,並強化跨領域人才培育,才能真正讓AI不只是口號,而是驅動產業升級與經濟轉型的核心力量。

![]()