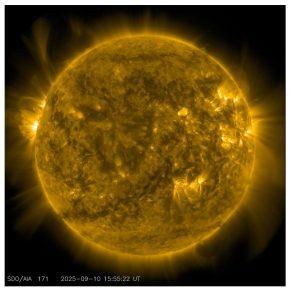

NASA最新發現:太陽自2008年起甦醒 可能引發更多太空風暴

記者林育如/編譯

NASA最新研究顯示,自2008年起,太陽活動呈現顯著增長,改變了此前下降的趨勢。太陽活動通常以約11年的周期波動,但長期而言也存在可持續數十年的變化。自1980年代起,太陽活動曾持續下降,到2008年達到有史以來的最弱水平,當時科學家預期太陽將進入一段歷史性的低活動期。

然而,新的研究發現,自2008年起,太陽活動不僅停止下降,反而逐步增加。研究指出,這可能導致更多太空天氣事件,如太陽風暴、耀斑以及日冕物質拋射等。NASA噴射推進實驗室(JPL)研究員、該研究的主要作者 Jamie Jasinski 表示:「所有跡象都指向太陽將進入長期低活動期,因此看到這一趨勢逆轉非常令人驚訝。太陽正慢慢甦醒。」

太陽活動的最早記錄可追溯至17世紀初,當時包括伽利略在內的天文學家開始觀測黑子並記錄變化。黑子是太陽表面較冷且較暗的區域,由磁場集中形成。黑子所在區域通常伴隨更高的太陽活動,包括耀斑和日冕物質拋射。這些現象會對航天器、宇航員安全、無線電通訊、GPS乃至地球電網造成影響,因此追蹤太空天氣對NASA阿耳忒彌斯計畫及未來月球和火星探索至關重要。

即將於9月23日或之後發射的NASA IMAP(星際測繪與加速探測器)、Carruthers Geocorona Observatory 以及美國國家海洋暨大氣總署的 SWFO-L1 任務,將提供更多太空天氣研究數據,支援未來深空探索。

延伸閱讀:

NASA揭「失蹤矽」之謎 古老棕矮星曝氣態行星大氣關鍵線索

人類太空任務大革命!智能超級仿生太空人引領火星探索未來

微隕石揭密!千萬年前大氣二氧化碳濃度竟低於現代 顛覆氣候認知

SpaceX將於9月23日發射NASA IMAP探測器 首度繪製太陽圈邊界地圖

研究指出,太陽活動不僅影響地球,也影響太陽系內其他行星的磁場。當太陽風及其他活動增強時,太陽對行星磁層的影響加大,磁層作為保護泡泡,有助於抵擋來自太陽的高能粒子,保護行星安全。

歷史上,太陽活動最低的時期包括1645至1715年的三十年,以及1790至1830年的四十年低谷。Jasinski指出:「我們仍不完全理解太陽為何在1790年進入長達40年的極小期,長期趨勢相當難以預測。」

過去25年來,太陽黑子與太陽風逐步減弱,使研究人員預期2008年的深層極小期將標誌新一段低活動時期。然而,自2008年起,太陽風的下降趨勢停止,等離子體與磁場參數穩步上升。此次研究分析了公開的NASA OMNIWeb Plus 數據平台資料,主要來源包括1990年代發射的 ACE(先進成分探測器) 和 Wind任務,這些航天器持續觀測太陽向地球釋放的等離子體與高能粒子,為研究太陽對太空及地球的影響提供重要數據。

資料來源:NASA

![]()