小行星帶正在慢慢瓦解?研究揭示:每年流失的太空碎石曾經衝擊地球

記者林育如/編譯

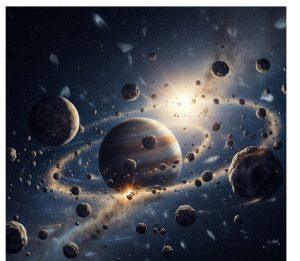

位於火星與木星之間的小行星帶,長期被視為太陽系的「碎石場」,如今最新研究發現,它其實是一個持續流失物質的動態系統。由烏拉圭共和國大學天文學家 Julio Fernández 領導的研究團隊,精算出這片碎石帶正在以每年 約 0.0088% 的速率「消耗自己」。

乍聽之下這個數字似乎微不足道,但在數十億年的時間尺度下,代表了大量岩石物質的遺失。研究指出,這些損失的物質中,大約 20% 會逃離小行星帶,化身為流星體、小行星,進入太陽系內部,甚至可能與地球擦身而過;其餘 80% 則在彼此碰撞中被磨成微小塵埃,成為夜空中可見的「黃道光」。

太陽系誕生於約 46 億年前,這片區域原本有條件聚集成一顆行星,但受到木星強大的引力干擾,導致岩石間頻繁的碰撞變得具破壞性,無法順利合併。如今的小行星帶,僅剩約 月球質量的 3%,分散於數百萬公里的軌道之中。

此外,來自木星、土星,甚至火星的引力「共振」,會不斷擾亂小行星的軌道,將部分碎片拋向太陽系內外,有的成為地球大氣中的壯觀流星,有的則被永遠拋出這個系統。

這項研究的意義,不只是了解小行星帶本身,更與地球歷史息息相關。研究團隊推算,約 35 億年前,小行星帶的總質量可能比現在多出 五成以上,當時的碎石衝擊也更加頻繁,與地質學家在地球與月球發現的「玻璃小球層」——即撞擊後留下的熔融物痕跡——時期高度吻合。

延伸閱讀:

登月喝英式紅茶?英國團隊成功在「月球土壤」中種出茶葉!

人類殖民火星首站曝光!選錯地點 你可能不是先鋒而是先烈

北海銀坑之謎揭曉!小行星4千萬年前撞擊留下巨浪與隕石坑

如今,我們所見的小行星帶,表面上看似穩定,其實仍在「慢慢流失」。而這些逃逸出來的岩石,部分仍可能穿越地球軌道,成為潛在撞擊威脅。

這項研究不僅為我們提供了一個解讀地球撞擊歷史的新視角,也對未來追蹤近地天體(NEO)風險的預測模型提供關鍵參數。太空看似靜默,卻始終暗潮洶湧。

資料來源:Universetoday、ScienceDirect、Phys.org

![]()