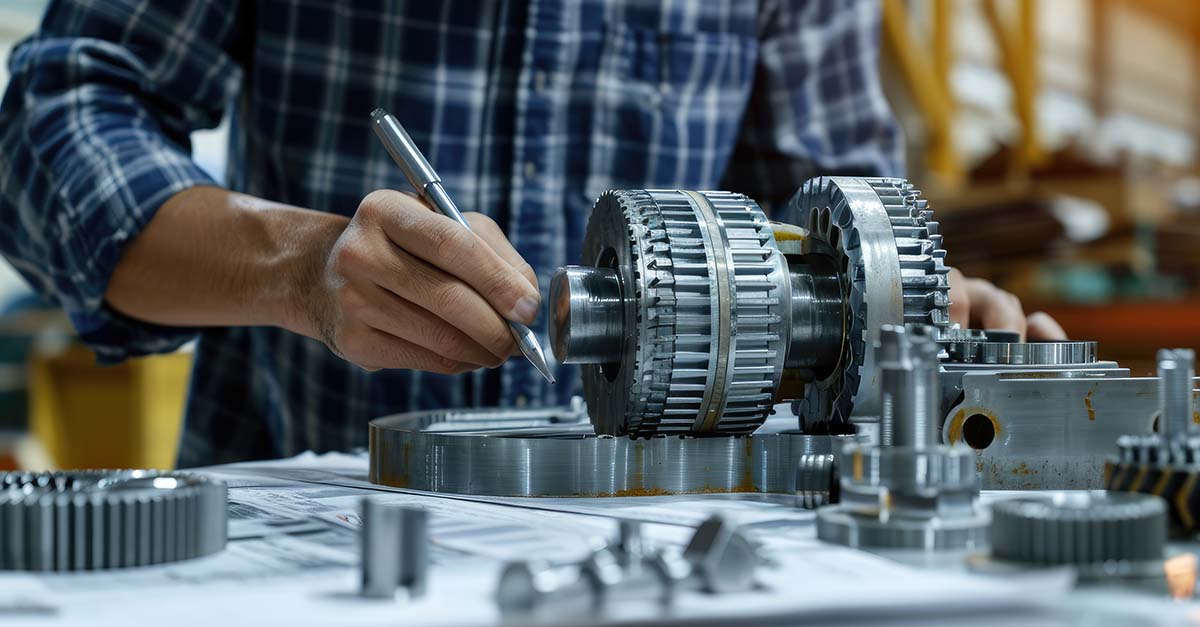

【科技領航】從傳統黑手躍升工程師 機械系人才如何攻佔科技業新藍海?

媒體中心/台北報導

隨著工業4.0、智慧製造與人工智慧在台灣加速擴散,傳統以「製圖、加工、力學」為核心的機械系畢業生,面對科技業半導體自動化、智慧設備與機器人等多方產業的快速更迭進步,必須理解現今產業對人才的全新期待,從過往的「機構專家」轉型為具備軟硬體整合能力的「系統整合者」。

中原大學機械系主任翁輝竹日前接受《科技島》訪問時表示,AI的崛起風潮改變了職場的需求和模式,也為學生提供了更多的機會和資源,在職涯發展上建議學生能藉由AI工具強化自己的強項與興趣,並培養軟硬體整合能力,以利應對快速變化的職場環境。

過去的機械工程教育多偏重在靜態力學、材料、製造工藝與機械製圖;工作場域多為設備製造、機床與重機械的設計與維修。而現階段的科技業,則強調「機電整合、感測與資料流、軟韌體協作與系統級優化」,換言之,從單機構思考轉為系統及資料驅動的設計與維運。智慧機械與遠端/自動化控制已成主流,工程師需懂感測器、控制器、網路(IoT)與資料回饋迴路。

科技業需要什麼樣的「新機械人」?

過往機械系是台灣製造業的骨幹,過去的機械人才側重於單一零部件的設計、材料力學分析與傳統機床操作,像是機構設計與零件加工、製圖(2D/3D CAD)、設備維修與產線支援、製程改善與良率提升。

但是在智慧製造、自動化與AI導入後,科技業對機械人才的需求,已不再只是「把機器做好」,而是把設備、數據與系統整合起來。科技業需要的機械人才,是能確保設備在極致效能下運作,能解決熱傳、震動與訊號干擾等複雜系統問題的機構架構師。

科技新貴入場券:建議必備的4項特質與核心競爭力

- 系統化思考(System Thinking):

能從產品規格出發,全面考量機構、電子、軟體之間的相互影響,而非僅關注單一零件的設計 - 數據解讀與應用能力:

能夠使用程式碼處理實驗數據、分析模擬結果,並依據數據做出設計決策,而非僅憑經驗或直覺 - 快速學習與適應性:

科技產品生命週期短,新技術層出不窮,具備快速掌握新工具、新標準的能力至關重要 - 跨職能溝通:

能流暢地使用非機械專業術語,和軟體工程師或產品經理做溝通,將物理世界的限制精確轉譯成其他部門能理解的語言

零準備也能突圍:機械系的固有優勢

- 物理直覺與嚴謹邏輯:

機械系紮實的「力學三寶」(靜力學、動力學、材料力學)訓練,賦予畢業生對物理現象、材料特性、應力應變的深刻理解。這份對物理世界的直覺,對於產品的可靠性、耐久性與熱管理至關重要 - 硬體架構的「骨架」奠基者:

無論是精密儀器、生產機台還是手持裝置,其最終形態都必須依賴機械結構來承載、定位與散熱。機械工程師是整個產品的「骨架」奠基者,這項核心優勢,在任何需要實體硬體的科技領域都難以取代 - 問題解決與分析能力:

嚴謹的工程訓練,讓機械系學生具備從基礎原理出發、將複雜問題拆解的能力,這在面對生產線或產品設計中的疑難雜症時,是最寶貴的特質

機械系在台灣科技業的出路與職缺

機械系的職位涵蓋了從上游的設備設計到下游的產線運維

半導體設備與廠務:這是目前機械系畢業生含金量最高、需求量最大的領域。像是設備研發工程師、廠務工程師。

電子產品機構設計:負責消費性電子產品(手機、筆電、伺服器)的外殼與內骨骼。像是機構工程師。

智慧製造與機器人整合:這是工業4.0的核心,強調機械與電控、軟體的整合。像是自動化設備工程師、機械工程師。

電動車與航太交通:隨電動車崛起,傳統內燃機轉向電池包機構、驅動馬達與車體輕量化。像是車用機構工程師。

若搜索「自動化工程師」、「機械工程師」、「廠務工程師」等核心職缺,在1111人力銀行網站相關職缺釋出量都有超過1千筆。

1111職涯專家陳坤平指出,如今機械工程在當代科技業中,扮演的角色已從單純的「機構設計」進化為「軟硬體系統整合」的關鍵橋樑。只要機械系畢業生能將傳統紮實的硬體基礎,與現代所需的程式、數據及系統思維結合,就能在科技業的廣闊舞台上找到自己的位置。

![]()