從碳建築到碳資產 戴中興揭台灣永續治理核心:心性 × 制度 × 科技

文/戴中興提供

當 ESG、CBAM、碳市場與永續金融成為全球共同語言,台灣正站在治理轉型的前線。台灣品牌永續藍圖學校校長、CarneuBank 與 CarneuBIM 共同創辦人戴中興,近日接受輔仁大學資訊管理學系林雅文助理教授專訪,提出一套橫跨企業、社宅、NPO、政府的新治理底盤:心性工程 × 品牌加速器 × CarneuBIM 碳建築智慧平台 × CarneuBank 碳中和銀行。

戴中興認為,永續的核心不是報告,而是治理能力;不是減碳,而是「碳管理 × 碳資產化」。

永續與數位不是兩條路,而是一個節奏

林雅文提問,企業 ESG 與數位轉型常脫節,你對此有何看法?戴中興表示,「永續給方向,數位給方法。這兩件事就像呼吸與心跳,不能分家。」基於此,戴中興與團隊打造 CarneuBIM 碳建築智慧平台,將永續與數位整合為單一治理底盤,包括:BIM(LOD300–500)、AIoT 全域能耗管理、AI Computer Vision 工地與公共安全、Digital Twin、建材碳係數比對、能耗/碳排預測、ISO 14064/14068 與 ESG 不可竄改資料鏈,這使建築不再只是工程物件,而是 可預警、可減碳、可稽核、可治理的碳智慧生命體。

住宅法:社宅不是建築,而是治理

當被問及如何看待社宅治理?戴中興表示,《住宅法》早已把社宅帶往「治理型」階段,核心包含:安全、弱勢支持、社區韌性、能源與碳管理。

戴中興真正的社宅治理需要整合:(一)CarneuBIM → 科技治理底盤、(二)NPO → 社區服務與弱勢支持、(三)壯促法 55+ → 社區治理人力、(四)心性工程 → 決策成熟度與治理穩定度。

戴中興直言,「社宅不是管理問題,而是永續治理的測試場。能治理好社宅,就能治理好城市。」

品牌加速器:讓 10 萬家 NPO 從善意走向制度化永續

談到 NPO 為何在永續治理中扮演關鍵角色時,戴中興剖析,台灣10萬家NPO是弱勢、災害、教育、社區韌性的前線,但缺乏制度化能力。因此他提出「品牌加速器制度」,強化四大能力:資源能力(募款、合作、永續協作)、管理能力(流程透明、治理一致)、系統能力(策略、模型、制度化)、網絡能力(跨域合作、生態系)。

戴中興一針見血指出,「NPO 是永續的基礎建設,不能只依賴善意,而要靠治理能力。」

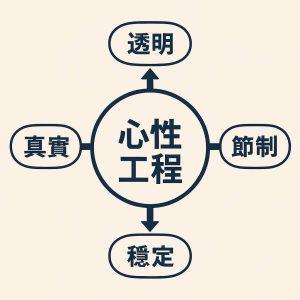

心性工程:動態能力的底層程式

針對如何定義治理中的「心性工程」這議題,戴中興直言,「「心性決定治理邊界。」

他將心性工程與動態能力(Sensing/Seizing/Reconfiguring)對應:Sensing 看不看得清:穩定的心性才能避免情緒與偏見扭曲資訊。Seizing 抓不抓得準:勇氣、節制與承擔,都源自心性成熟度。Reconfiguring 轉不轉得穩:組織轉型需要心理韌性與透明治理。他說:「沒有心性,治理永遠停在口號。」

CarneuBank:打造台灣的碳資產治理引擎

談到CarneuBank 與 CarneuBIM 的關聯性問題,戴中興回答,「CarneuBIM 管減碳,CarneuBank 管碳資產。」

戴中興指出,CarneuBank 的三大任務:(一)碳權開發(Carbon Credit Development)支援企業從方法學、量測、驗證到發行;(二)碳資產管理(Carbon Asset Management)協助企業將減量成果轉化為長期資產;(三)旅電開發(Tourism Energy × Carbon)。

把旅宿業節能+再生能源+住客 ESG 行為,轉成可量化的地方碳權池。戴中興強調,「台灣必須建立自己的碳資產化路徑,而不是等國際市場決定我們的價格。」

台灣需要「心性 × 制度 × 科技 × 碳資產」四軸共振

戴中興進一步說明,臺灣的永續未來不是靠補助、不是靠報告,而是靠治理能力。他出的四軸路線:心性工程(治理底座)、品牌加速器(制度能力)、CarneuBIM 碳建築智慧平台(科技能力)、CarneuBank 碳中和銀行(碳資產能力),這正形成台灣可輸出國際的永續模型。

最後,戴中興再次強調,「永續不是負擔,而是台灣下一個競爭力。」

(本文部分內容引用自:114 年度國科會《探討綠色資訊系統與組織永續交互作用》訪談紀錄)

![]()