人形機器人進展受限 研究揭示難追上AI聊天機器人

記者黃仁杰/編譯

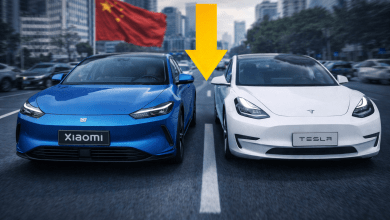

AI 聊天機器人近年突飛猛進,背後依靠的是以海量文字資料訓練的大型語言模型(LLM)。不少科技領袖,包括特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳,都認為相同的方式可以應用在人形機器人,讓它們在幾年內就能執行外科手術、取代工廠勞工,甚至成為居家管家。

然而,美國加州大學柏克萊分校機器人專家 Ken Goldberg 指出,這樣的期待過於樂觀。近期他在期刊《Science Robotics》發表兩篇論文,提出「十萬年數據差距」的概念,認為人形機器人要累積足夠的真實世界數據,發展速度不可能像聊天機器人那樣快。他強調,目前機器人研究社群對於「依靠大量數據訓練」與「回歸傳統工程設計」兩種路線仍有熱烈爭論。

機器人五年超越人類醫師?學者直言:太誇張

馬斯克等人近期預言,人形機器人在五年內可超越人類外科醫師。但 Goldberg 認為這是「炒作」。他表示,機器人確實在快速進步,但要達到這種程度仍相當遙遠,兩年、五年甚至十年內都不可能實現。他呼籲外界不要抱持過度期待,以免形成泡沫,最終引發反效果。

機器人缺乏靈巧度 日常動作仍難以完成

Goldberg 說,阻礙人形機器人快速普及的最大問題,就是操作物體的靈巧度。例如拿起酒杯或更換燈泡,這些人類看似簡單的動作,機器人仍無法做到。這與「莫拉維奇悖論(Moravec’s Paradox)」相呼應:電腦能擊敗人類下棋,但卻難以完成我們日常毫不費力的動作。要做到精準定位、移動指尖並正確施力抓握物體,對機器人來說依然是極大的挑戰。

AI突破不等於機器人進步 調整期待才是關鍵

Goldberg 強調,ChatGPT 等 AI 在語言與視覺上的突破,讓外界以為機器人也將快速跨越同樣的門檻,但實際上這是錯誤的類比。他表示:「不是說這些事情不會發生,而是它們不會這麼快發生。」

他也將在 2025 年 10 月於美國舉辦的 RoboBusiness 大會上進一步分享,如何結合模擬、強化學習與真實世界數據,加速機器人部署,並提升在電商物流等應用上的可靠性。

![]()