韋伯太空望遠鏡捕捉神秘「小紅點」疑為超大質量黑洞新型態天體

記者林育如/編譯

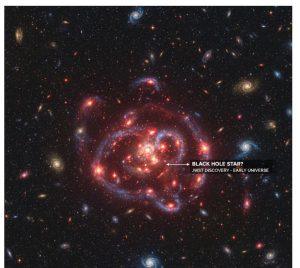

詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)發現的神祕天體「小紅點」,過去被認為是宇宙大爆炸後7億年內誕生的早期星系。然而,一項最新研究指出,這些天體或許並非星系,而是一種前所未見的新型天體——黑洞恆星(Black Hole Stars)。

這項由賓州州立大學、普林斯頓大學及馬克斯·普朗克天文研究所組成的研究團隊表示,「小紅點」看似由大量老化的紅色恆星組成,令人驚訝地成熟且明亮,遠超目前星系形成模型的預測。若它們真是星系,必須擁有極高密度的恆星,這在理論上幾乎不可能。

研究人員分析「小紅點」的光譜資料後推論,這些天體可能是由快速進食物質的超大質量黑洞所產生的龐大氣體球體,其外觀看起來像是冷卻的紅星,但內部實為黑洞所釋放的能量在運作,而非傳統恆星的核融合。

「我們原以為這些是微型星系,實際上可能是單一顆超大且寒冷的氣體天體,」研究團隊成員、賓州州立大學的喬爾·雷亞(Joel Leja)表示,「這個想法簡單又優雅,完全顛覆了我們原有的想像。」

這項理論或可解釋為何早期宇宙中會出現質量高達數十億倍太陽的黑洞。過往認為黑洞需要數十億年透過合併與吸積物質才能長成如此規模,然而JWST觀測到的某些黑洞卻早在宇宙不到10億年時就已形成,令人困惑。

研究過程中,團隊發現一個距地球約120億光年的特殊天體「懸崖(The Cliff)」,其光譜顯示來源為單一物體,而非由眾多恆星組成的星系。研究人員認為,它正是典型的黑洞恆星,為這項新理論提供了有力支持。

研究共同作者安·德·格拉夫(Ann de Graaff)指出,「懸崖的極端特性逼迫我們完全重新建構理論模型。」

延伸閱讀:

NASA揭「失蹤矽」之謎 古老棕矮星曝氣態行星大氣關鍵線索

人類太空任務大革命!智能超級仿生太空人引領火星探索未來

微隕石揭密!千萬年前大氣二氧化碳濃度竟低於現代 顛覆氣候認知

SpaceX將於9月23日發射NASA IMAP探測器 首度繪製太陽圈邊界地圖

這類天體可能是現今超大質量黑洞的「嬰兒期」,為天文學界長年未解的黑洞成長之謎帶來突破性解釋。

「宇宙總是充滿驚奇,」雷亞表示,「我們現在終於有一個合理的答案,但仍需更多觀測來驗證。我們只能持續追尋宇宙給我們的線索。」

本研究已於9月10日刊登於《Astronomy & Astrophysics》期刊,未來JWST仍將持續深入探索這些神祕「小紅點」的真正本質。

資料來源:Space.com、Universe Today、www.psu.edu

![]()