AMNH推新展 Impact 重現恐龍滅絕災變那一刻

記者林育如/編譯

美國自然史博物館(AMNH)最新展覽〈Impact〉17日正式對外開放,以新聞紀實般的節奏重現6600萬年前那場改寫地球命運的關鍵事件——小行星撞擊地球,終結恐龍時代。策展人 Roger Benson 直指,那一天是「過去五億年來地球最糟的一天」,展覽也以此為核心,呈現一場史詩級的全球災難如何被科學界一點一滴拼湊還原。

展覽的核心故事始於科學已知的那場「春日撞擊」:一顆與珠穆朗瑪峰等高的巨型小行星高速墜入今日墨西哥尤卡坦半島,爆炸威力相當於100億顆原子彈,森林瞬間燃燒,氣溫上升到攝氏260度,大片生命猝死。撞擊還引發全球地震、海嘯與大範圍降灰,並以懸浮塵埃遮蔽日光,讓地球步入長期寒冷。這些劇變最終導致恐龍與多數物種滅絕,為地球生態帶來永久轉折。

科學界追查這場事件的「證據鏈」可說橫跨兩個世紀。18 世紀末,地質學家注意到岩層中那條奇特的深色黏土「K-Pg界線」,其上再無恐龍化石。真正的突破則來自1980年代,行星科學家 Walter Alvarez 與物理學家 Louis Alvarez 發現該界線含有異常高濃度的銥元素——一種多見於隕石的物質,成為撞擊論的關鍵鐵證。此發現不僅推翻傳統地質「漸進論」,也引爆跨領域科學合作。隨後,隕石學家確認希克蘇魯伯撞擊坑,古生物學家從海洋微生物大量死亡推算海洋酸化,演化與植物學者則從化石記錄描繪生命的復甦軌跡。AMNH隕石專家 Denton Ebel 直言,這是一場「跨世紀的大型科學會師」。

〈Impact〉展透過沉浸式動線強化新聞性的現場感。入口是一幅幅白堊紀末期的「現場畫面」:滄龍伏擊蛇頸龍、三角龍穿越濃密森林、早期哺乳動物在巨獸腳下竄逃。接著,觀眾進入小劇場,觀看6分鐘環境劇場影片,以第一視角「目擊」小行星撞擊的瞬間衝擊。尾聲則聚焦災後復育,以化石證據示範哺乳動物如何在滅絕後崛起,重新填補生態空缺。

延伸閱讀:

AI揭示33億年前生命化學痕跡 光合作用比想像早出現

2024 YR4小行星曾升至三級警報 地球脫險、月球反成新風險

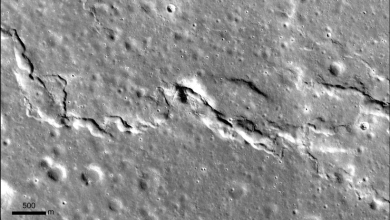

月球塵埃大作亂!黏附、帶電與混亂挑戰登月基地

Benson 表示,他希望觀眾離開展場後,不只理解地球過去的巨變,也能反思當下人類所扮演的角色。當前全球物種滅絕速度已被多位科學家比擬為小型大滅絕事件,而「這一次,人類就是那顆小行星」。他強調,差別在於這次的災難尚未無可挽回,人類仍握有改變方向的能力。

AMNH 的〈Impact〉展現正值全球關注生態危機之際,結合科學、歷史與視覺敘事,以高度新聞性與科學可信度呈現「恐龍末日」全貌,預料將成為今年紐約最受矚目的科普展之一。

資料來源:Space.com、timeout.com、American Museum of Natural History

![]()