地球創下有史以來最短一天 今年夏天還有兩天將更短

記者林育如/編譯

2025年7月9日,地球自轉速度比平常更快,使當天的長度比標準24小時短了約1.3到1.6毫秒,成為有現代精密紀錄以來最短的一天。根據《SPACE》報導,雖然這個時間差看似微不足道,但對科學家而言意義重大。這並非偶發事件,專家預計今年夏天還會有兩天出現類似現象,分別是7月22日和8月5日,這些變化部分原因與月球的位置有關。

地球自轉並非恆定不變,雖然我們習慣以24小時定義一天,但實際上一天的長度會因地球內部及外部力量的影響而略有波動。從長期來看,地球自轉速度逐漸放慢,主要是因為月球引力造成的潮汐摩擦。月球對地球海洋的引力形成潮汐隆起,像剎車一樣減緩地球自轉,每個世紀約使一天長增加2毫秒。

然而在短期尺度上,地球自轉速度有時會加快。2025年7月9日,月球達到最大赤緯位置,即距離地球赤道最遠的位置。這種偏離中心的引力作用改變了地球的軸向擺動,導致自轉速度略微加快,產生了這次史無前例的短日。B《 BBC Sky at Night Magazine》雜誌指出,7月22日和8月5日月球將再次達到類似的高赤緯位置,預計會帶來相似的自轉加速現象。

延伸閱讀:

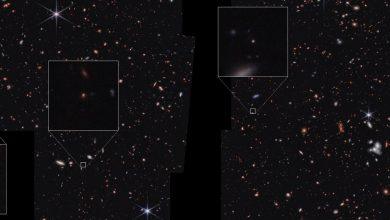

天文學家疑似發現第三個星際天體 進入太陽系內部軌道

中國兩衛星高軌「合體」 再利用太空技術領先美國

機場雷達信號外洩或成外星智慧生命尋找地球的線索

NASA火星樣本返回任務面臨挑戰 私企提出30億美元替代方案

自1960年代起,科學家利用原子鐘以毫秒精度監測地球自轉,並從1972年開始進行全球協調的時間測量。透過比較地球時間(UT1)與國際原子時間(TAI),科學家能準確追蹤地球自轉的微小變化。根據國際地球自轉與參考系統服務(IERS)的數據,2025年7月9日是有現代紀錄以來最短的一天,創下歷史新高。

當地球自轉逐漸變慢時,為了保持民用時間與地球自轉同步,科學家會在協調世界時(UTC)中加入「閏秒」,最近一次是在2016年。閏秒通常在6月30日或12月31日加入,以彌補地球自轉落後原子鐘的時間差。然而,隨著地球自轉加速,未來可能面臨相反的問題,即地球時間領先於原子時間,屆時可能需要「負閏秒」來調整時間,這在歷史上尚未出現過。

部分科學家預測,如果地球自轉速度持續以每年幾毫秒的幅度加快,負閏秒可能會在2029年左右成為必要,但具體時間仍需根據未來的測量結果確定。這一現象將對時間標準和全球時間同步帶來挑戰,也提醒人類持續關注地球自轉的微妙變化。

資料來源:SPACE、BBC Sky at Night Magazine

![]()