加速臺灣邊緣AI部署!工總呂正華:企業要投入基礎建設、越快越有競爭力

記者李琦瑋/台北報導

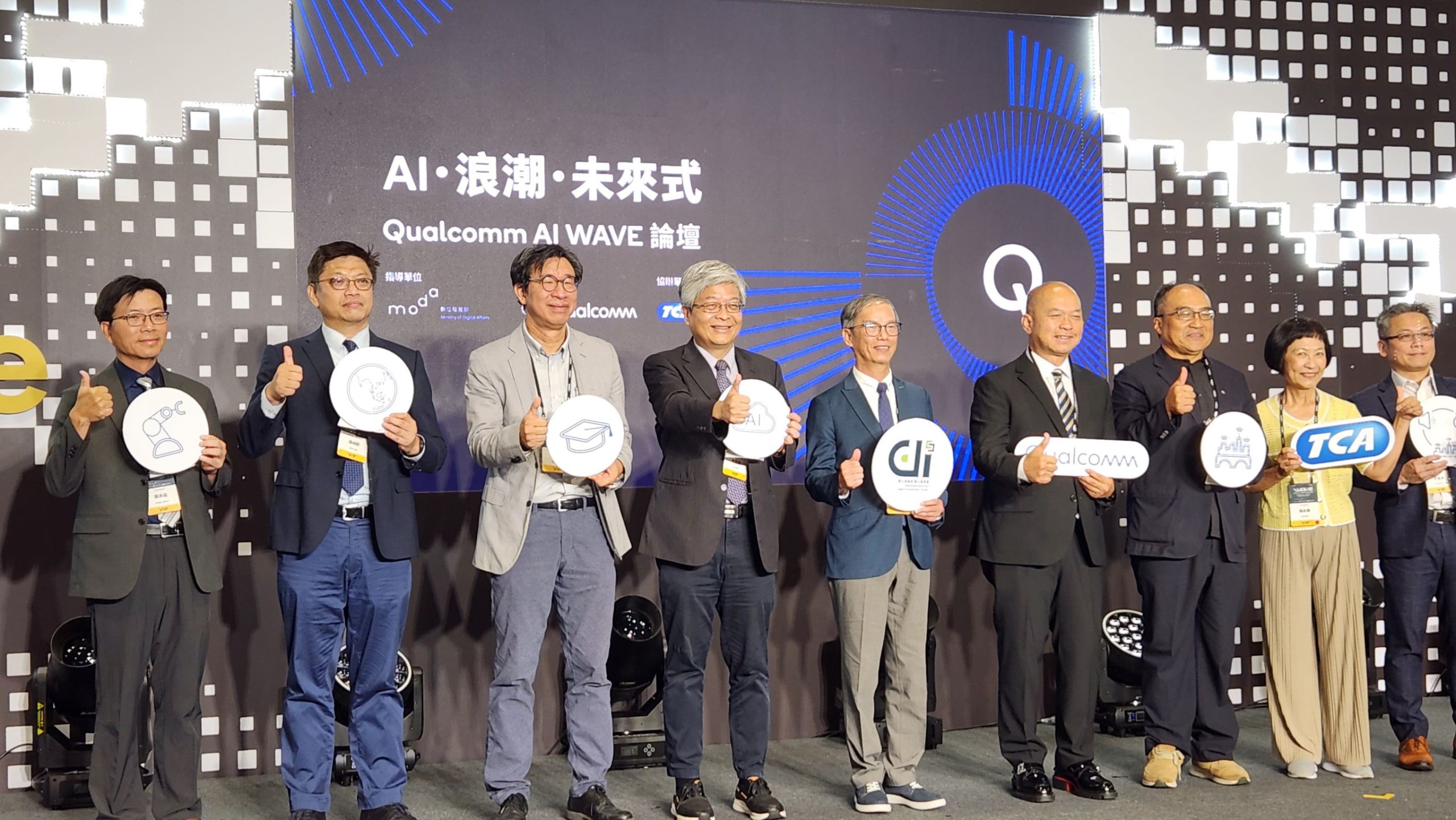

AI WAVE SHOW在8月1日舉行「AI.浪潮.未來式:Qualcomm AI WAVE論壇」,邀請產官學研講者,從制度、技術到產業生態系,全方位剖析如何加速AI在臺灣百工百業的導入與應用,以及如何掌握全球AI浪潮下的轉型契機。中華民國全國工業總會秘書長呂正華認為,企業要下定決心,投入基礎建設,速度越快越有競爭力;數位轉型學院院長詹文男建議先找出示範產業、示範企業,進一步引領百工百業導入AI。

美國高通公司副總裁暨臺灣與東南亞區總裁劉思泰致詞時表示,新技術的出現讓AI模型變得更小、更高效,甚至能在裝置上運行,為企業帶來更高的隱私安全性,並降低營運成本,更高效、低延遲的技術,也能達到個人化目標;臺灣有領先的半導體、IC產業完整供應鏈,還有靈活的中小企業,看好AI的推進為台灣各行各業帶來新的機會;臺灣政府也正大力推動AI生態系發展、培育產業界AI人才,高通會繼續與臺灣密切合作,共同走向更具競爭力的未來。

延伸閱讀:AI WAVE SHOW登場!開箱5大亮點 1111劉政宏:一鍵媒合AI人才

高通AI課程向下扎根 將推認證機制

美國高通公司資深技術行銷總監江昆霖、業務開發總監呂承翰,分別以「智慧運算加速邊緣AI創新」、「智慧互聯驅動產業智慧轉型」為題,講述高通身為全球裝置上AI的領導者,正透過其先進的邊緣運算技術優勢推動轉型,讓AI模型能直接在裝置本機執行,或彈性連結到雲端進行進階推論,最大化AI助理的回應能力,實現更快速、更高效、更智慧的AI運算體驗。

江昆霖說,高通不僅提供完整軟硬體解決方案,還與數位發展部合作培育AI人才,在「高中生AI扎根系列活動」中,提供線上課程,未來也會推出認證,幫助學子更快和產業及國際技術接軌;此外,今年也首次在臺灣舉辦邊緣AI競賽「高通臺灣AI黑客松」,廣邀本地AI開發者揮灑創意,將腦中的應用構想在邊緣裝置上實現,活動報名即日起開放,至8月11日截止,實體競賽則將於8月29至30日盛大登場。

呂承翰說,高通針對工業型機器人有新布局,並認為邊緣式運算對產業來說是解方,而非聚焦在晶片有多好、有多少算力,需和終端使用者協同、了解痛點、解方該如何運用。

詹文男:先找出示範產業、進一步引領百工百業導入AI

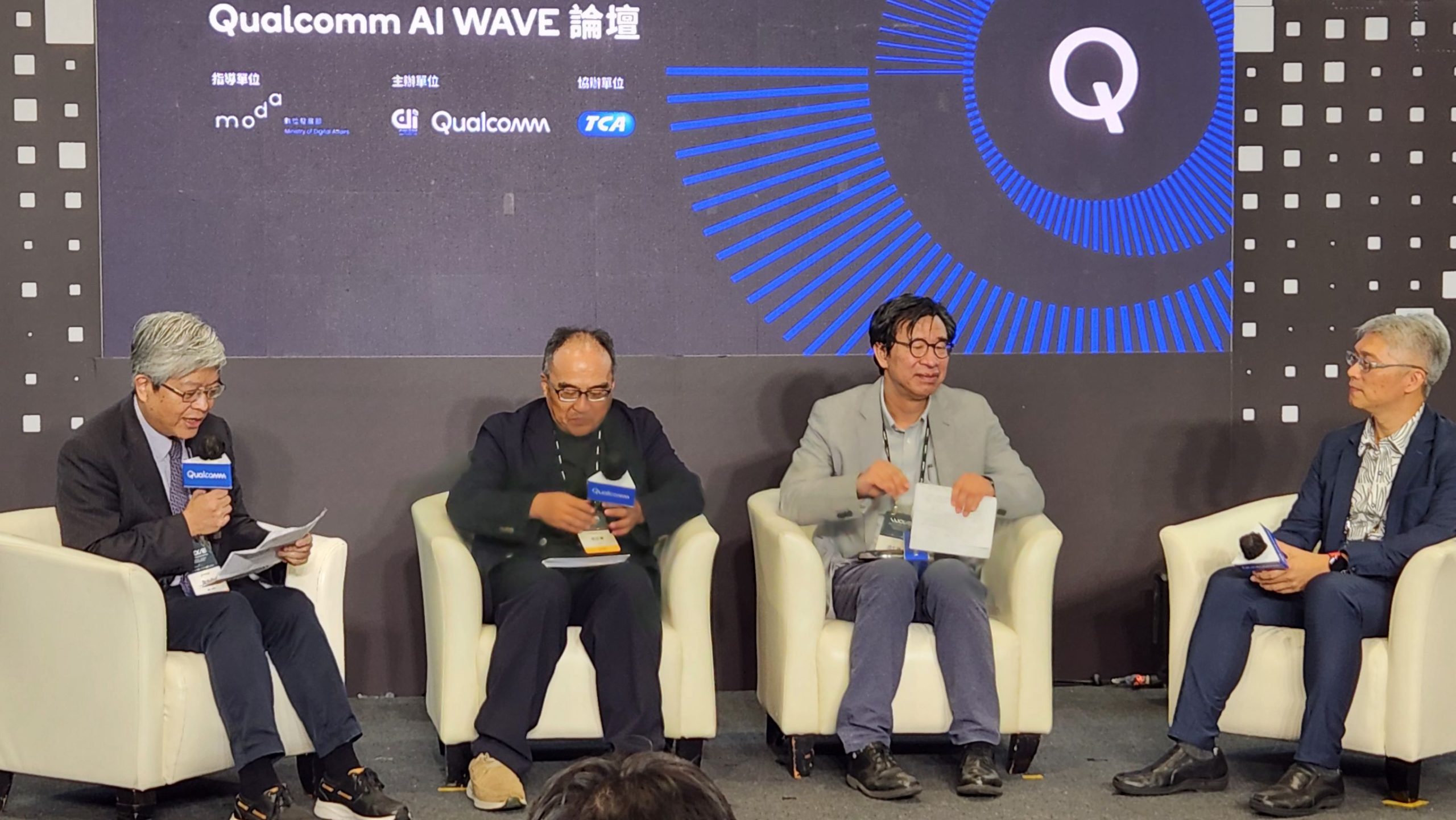

主題座談一邀請詹文男、呂正華、江昆霖、台大資訊工程學系暨網路與多媒體研究所教授洪士灝,探討如何加速臺灣邊緣AI部署,邁向全球共贏。

詹文男說,行政院推動AI新十大建設,主要部署關鍵技術及智慧應用,盼帶動AI全面發展;臺灣人才優秀,但AI人才要分幾個層次來看,包括懂AI、在企業裡會用AI、管理並推動AI,有賴大專院校加以培育;目前若要部署邊緣AI,建議要有推動的先後順序,先找出示範產業及企業,再進一步引領百工百業導入AI。

呂正華說,部署邊緣AI是百家爭鳴,數發部雖然有推出「算力池、資料、人才、行銷、資金」5大政策工具,發展AI產業,但政策只是導引方向,企業還是需要下定決心,投入資源、技術扎根、投資基礎建設,速度越快越有競爭力,數發部此次辦理AI WAVE SHOW能讓更多企業看到同行的解決方案、互相參考,但最重要的還是培養自己的核心競爭力。

洪士灝認為邊緣AI可在3大產業部署,資通訊、晶片產業是臺灣強項,可以先行,強化臺灣競爭力;生醫領域加上AI可以做得更好;教育也可以導入AI,讓學生不用再記瑣碎知識,而是偕同AI創造更多價值,應把教育視為重要人才培育的產業;另外,臺灣多為中小企業,缺算力、缺錢、缺資料,建議產業利用群聚力量,一起建立彼此都需要的技術、放入大數據,才會有競爭力,「AI模型訓練技術難、發展又太快,需要一定經濟規模才做得出來」。

加速AI落地應用 打造邊緣AI生態系

主題座談二邀請美國高通公司業務開發總監戴郁文、研華股份有限公司資深協理李易承、勤業眾信聯合會計師事務所資深執行副總溫紹群、伊斯酷軟體科技共同創辦人暨技術長鄭永斌等人,探討如何加速AI落地應用,打造臺灣的邊緣AI生態系。

戴郁文認為,找到客戶痛點,了解導入解決方案的實際效益、ROI,才能加速AI落地應用,甚至可以出海攻克其他國家產業。

李易承說,邊緣AI接下來在醫療產業、智慧製造AI機器人會有所發展,但臺灣的製造業沒有相關人才,得跨產業和AI新創公司合作,反之,AI新創公司也得了解產業痛點,才能做出因應的產品,因此未來跨領域合作會是關鍵,而機器人產業也勢在必行;臺灣擅長軟硬體整合,應應思考如何讓服務落地、攻進海外市場。

鄭永斌表示,新創都很拚命,但很多技術不受青睞、募不到資金就無法存活,建議大廠帶領優質新創,幫助更多客戶AI應用落地,才能帶起百工百業導入AI的風潮;未來3到5年,若邊緣AI落地成為可以輕鬆複製的典範,會是臺灣最大機會。

溫紹群認為,不論要不要導入AI,臺灣企業都必須先穩住陣腳,需要掌握3大關鍵點。第一,面臨對等關稅、匯率議題,臺灣很多企業開始討論成本及供應鏈重組,企業應該開始「布局海外市場及新事業」;第二,企業老闆應思考如何「提升生產力」,不論是運用機器人或是賦能員工;第三就是要有「韌性思考」,企業要有風險意識,包括現金流、庫存管理、物流運輸等,要隨著需求變化有彈性的因應,「保留底氣去面對每一波挑戰」。

![]()