本努小行星揭祕!來自其他星系的古老星塵現身

記者林育如/編譯

NASA的OSIRIS-REx任務成功帶回本努小行星(Bennu)的樣本,為研究太陽系早期歷史提供了重要線索。科學家們發現,本努小行星(Bennu)不僅保留了來自太陽系的物質,還含有來自太陽系外的古老星際物質,揭示了這顆小行星複雜的形成歷程。

本努小行星(Bennu)是一顆近地小行星,每六年接近地球一次,並被列為潛在危險天體。在選擇OSIRIS-REx任務目標時,科學家考量到本努小行星(Bennu)距離地球較近且屬原始碳質小行星,表面光譜分析顯示其含有豐富碳質物質與水合礦物,非常適合作為樣本研究對象。自任務發射近九年後,這些樣本已在全球各地的實驗室中展開分析。

近期發表的三篇研究論文指出,本努小行星(Bennu)的母體小行星由來自太陽系內外的物質構成,其部分表面材料經歷了水熱作用與太空風化的改變。亞利桑那大學月球與行星實驗室副教授Jessica Barnes表示,這些發現是望遠鏡觀測無法完成的研究,「能夠對這顆長期夢想探訪的小行星做出如此解讀,並最終帶回樣本,令人無比興奮。」

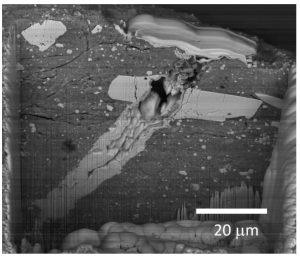

研究顯示,本努小行星(Bennu)的母體屬於波拉納小行星家族,由多次碰撞形成,原始物質來自太陽系內外,包括靠近太陽的物質、遙遠太陽系邊緣的物質,甚至來自其他恆星的星塵。這些物質經歷數十億年的重組與碰撞,形成了現今的本努小行星(Bennu)。部分樣本保持原始狀態,含有來自古老恆星的前太陽星雲顆粒、有機物、靠近太陽形成的耐火固體以及富含中子豐富鈦同位素的塵埃。

延伸閱讀:

木星核心非瞬間形成?科學家揭示緩慢發展過程

黑洞或能生成暗能量?科學家提出大膽假說

星際巨手伸向超新星殘骸 MSH 15-52新影像揭祕

矮行星穀神星曾有古老「微生物食物庫」?Dawn任務新發現曝光

樣本分析還顯示,大部分本努小行星(Bennu)表面材料經過水熱作用改變了其同位素組成、化學性質與礦物結構,但仍有部分材料保持未受改變。研究人員指出,本努小行星(Bennu)母體可能吸積了大量來自外太陽系的冰,經歷熱量作用後與矽酸礦物反應,形成水熱作用的礦物改變。這些反應讓約八成樣本礦物內含水,保留了太陽系早期形成時的痕跡。

此外,研究發現微隕石撞擊與太陽輻照等太空風化過程持續改變本努小行星(Bennu)表面物質。與流星體樣本如龍宮與伊托卡瓦比較顯示,微隕石撞擊在碳質小行星的表面風化中扮演更積極的角色。這些撞擊痕跡表明,小行星表面材料受太空環境影響比之前認為的更為快速與明顯。

研究團隊強調,多數落到地球的隕石在穿越大氣層時會燃燒殆盡,即便成功抵達地面,也會迅速受到地球大氣改變,這凸顯了樣本返回任務對理解太陽系形成的重要性。本努小行星(Bennu)樣本為研究太陽系起源提供了獨一無二的直接證據,也首次揭示了外太空物質在小行星中的存在與影響。

資料來源:Universe Today、LIVESCIENCE、science.nasa.gov

![]()