MIT機器人專家辯論未來之路 資料驅動vs工程實踐

記者黃仁杰/編譯

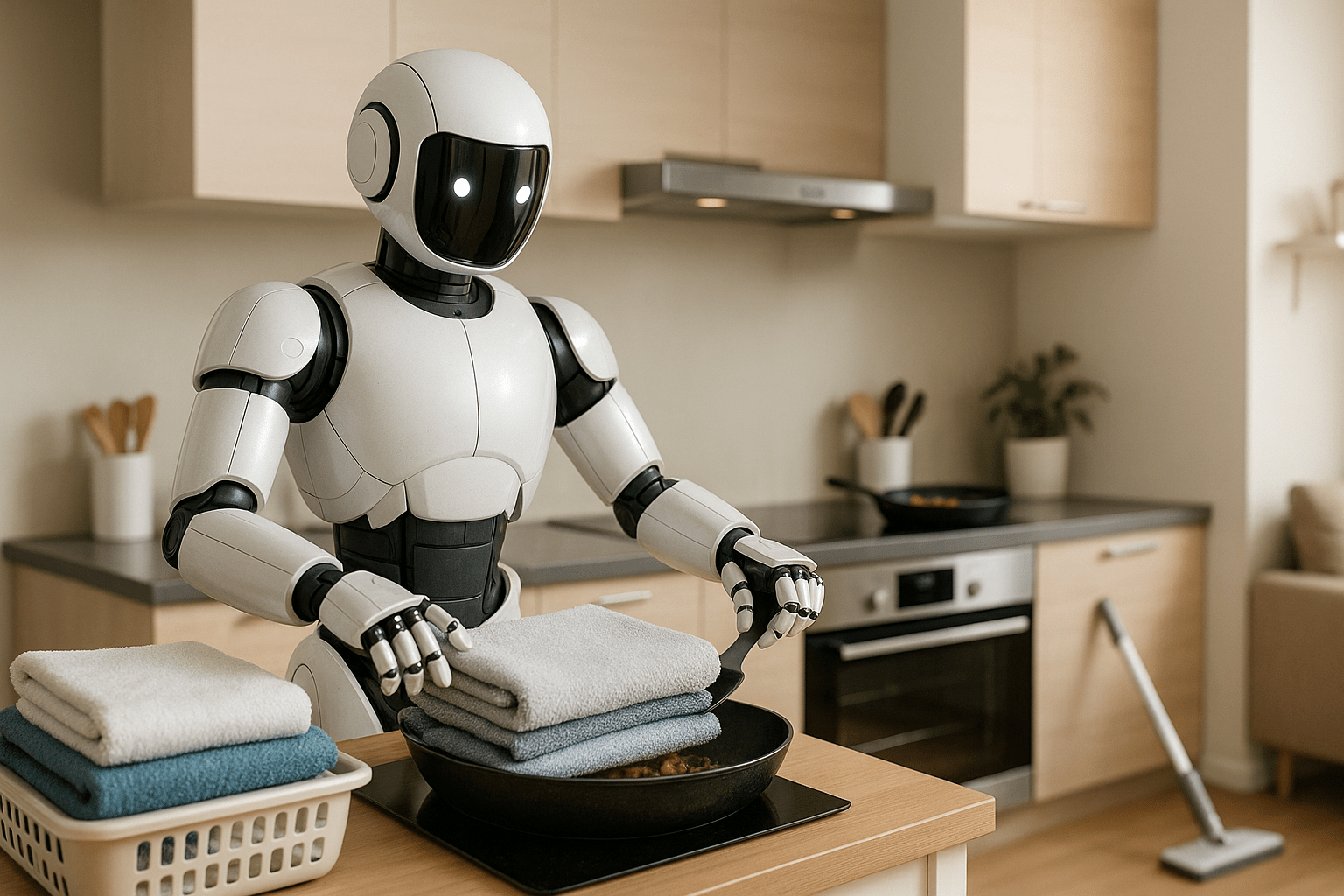

麻省理工學院(MIT)、多所國際知名機構的機器人專家近日於Science Robotics發表論文,展開一場激烈討論:機器人的未來究竟該依賴大量資料驅動學習,還是回歸傳統工程設計?這場辯論可能改寫機器人從實驗室走進生活的方式。

資料驅動致能現實場域 適應人類不確定生活情境

MIT電腦科學與人工智慧實驗室(CSAIL)的Rus與Tedrake指出,「物理模型適用於受控環境,但一旦進入現實場域就崩潰」。他們主張,機器人須透過大量實際動作資料學習,才能在變動的日常情境中穩定操作。Rus團隊在廚房模擬場景中,讓志願者進行切菜、倒水等日常行為,並追蹤手部動作、眼神與施力等細節,讓機器人學會動作通用化與失誤修復能力。

工程設計不能忽略 確保效率與安全

來自瑞士洛桑聯邦理工學院、首爾大學、佐治亞理工學院等專家提醒,純資料擴大不能替代結構性設計。他們指出,物理學的動力法則、生物體的層級控制等誘導偏差,能引導資料收集與模型理解,更符合安全與穩定需求。Garg也強調,資料能揭示模式與行為,但模型才能讓機器人理解通則並加以應用,缺一不可。

MIT與國際專家共識 資料+模型=機器人化落地關鍵

MIT等研究團隊認為,機器人要跳脫實驗室限制,真正應用於家庭、醫療或公共場域,就必須融合資料驅動學習與工程設計架構。前者讓機器人習得變動情境中的處理能力,後者提供安全性的保障與行為常識,兩者併用才能實現真正通用、可靠的智慧機器人。

資料來源:The Robot Report

![]()