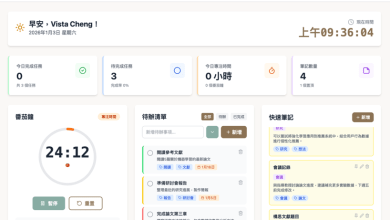

2026 AI臨界點:決策加速、商業重構與人類角色再定義|專家論點【鄭緯筌Vista】

作者:鄭緯筌(專欄作家,「臺灣電子商務暨創業聯誼會」共同創辦人,前「APP01」網站總監、《風傳媒》產品總監和《數位時代》雜誌主編)

許多人覺得這兩年生成式AI的發展已經夠快了,但其實這只是剛剛揭開序幕。到了2026年,我們將看到多模態AI的全面普及,這意味著AI不再只能文字聊天,更可同時理解語音、影像與數據,並在同一個模型中處理跨模態任務。想像一場董事會會議,結束後AI不僅能自動整理逐字稿,還能生成視覺化的策略地圖、財報模擬圖,甚至立刻輸出三個情境預測,幫助董事會成員評估決策影響。這將大幅加快決策速度,也得以降低錯誤決策的成本,因為公司能用模擬測試先行驗證策略。

放眼國際,微軟、Google與OpenAI等公司都在推進多模態模型的商用發展,這些模型不僅能看圖、寫程式和生成影片,甚至能讀取企業內部的結構化與非結構化資料,直接充當知識管理助手。對企業而言,2026年比拼的不是誰先讓AI落地,而是誰先把AI嵌入決策流程。若能搶得先機,就能在市場上取得壓倒性優勢。

當然,這也意味著競爭會更激烈。舉例來說,全球頂尖的供應鏈企業已經在測試AI驅動的預測性採購系統,能夠在原物料價格波動前一週預測市場動向,提前鎖定採購合約,幫企業省下數百萬美元。金融產業則正在部署AI即時風控,不再依賴傳統模型,而是用生成式AI即時解讀新聞、社群輿情與交易數據,動態調整風險敞口。話說回來,這種速度優勢將成為新一輪贏家的決定性因素。

對個人而言,2026年的職場競爭也會更嚴苛。光是會用ChatGPT不再足夠,你必須能設計跨步驟的AI工作流(workflow),把一連串任務交給AI自動完成,而不只是得到單一答案。例如,行銷人員要能設計一個流程:先讓AI搜集市場趨勢、再生成不同定位的廣告腳本、最後再分析每個腳本的吸睛度,並輸出成一份簡報給主管審核。到時候,誰能把AI用得更熟練,誰就能用一人之力做出超越一個小團隊的產出。

大多數人用AI的方式,還停留在「請你幫我寫一篇文章」這樣的簡單指令階段,結果往往得到中規中矩、沒有驚喜的輸出,甚至充滿「AI感」。但如果我們把提示詞當成一門設計學,就能把AI的輸出提升到專業水準。提示詞工程(Prompt Engineering)的核心,不是設計單次指令,而是透過整個思維鏈(Chain of Thought)的運作,讓AI在清晰的脈絡下逐步產出結果。

- 分層提示(Layered Prompting)

分層提示的概念,就像把一個複雜任務拆成數個小步驟,先讓AI搭建知識框架,再請它一步步填充內容。這個技巧特別適合策略分析、研究整理、長篇寫作等需要邏輯鋪陳的情境。

實務案例:假設你是策略顧問,要替一家零售品牌規劃2026年的成長藍圖。你可以先讓AI整理「全球零售業2026年的五大趨勢」,接著再請它根據趨勢找出可能的成長機會,然後再生成三個策略方案,最後請AI用表格比較方案的投資報酬率、風險與執行難度。透過這樣的多輪對話,不僅能讓AI生成更完整的答案,也能讓你在過程中逐步修正方向,就像跟一個聰明的顧問進行策略會議。

技術要點: 分層提示能讓AI保持上下文連續性,降低「跑題」的機率。最好在每個步驟加入明確指示,例如「請用表格輸出」「請列出三個案例」「請用繁體中文撰寫」,確保AI輸出一致可用。

- 角色切換(Role Switching)

角色切換,是一個被忽略的強大技巧。我們不該滿足於AI給的第一個答案,而是要讓它扮演不同角色來挑戰自己的結果。先請AI扮演作者生成內容,再請它扮演嚴苛的編輯,挑出所有漏洞,最後請它扮演受眾,告訴我們哪裡讀不懂、哪裡可以更吸引人。

實務案例:如果你要寫一份對外提案,可以先請AI生成一版初稿,再請它切換角色:「現在請扮演風險投資人,挑剔這份提案的商業模式、財務預測和市場假設」。接著,再請它以品牌顧問的角度,優化文案的說服力與情感張力。這樣得到的結果,不只是更完整,還等於經過多重視角的交叉檢驗,比人類單打獨鬥快得多。

商業價值: 這種做法相當於用極低成本進行「預審」,在送出提案或企劃前,就先經過AI模擬的多角度審查,大幅降低錯誤與遺漏的風險。

- 工具調用(Tool Use)

2026年的AI,將不再只是文字生成器,而是任務執行者。愈來愈多的平臺允許AI透過插件或API去調用外部工具:查詢即時數據、生成圖表、甚至直接寫入資料庫。這讓提示詞設計不再只是問問題,而是可以觸發實際行動。

實務案例:假設你是產品經理,要追蹤競品的價格變化。你可以寫一個提示詞:「請查詢臺灣三大電商網站上競品A的最新價格,整理成表格,並輸出為CSV檔」。AI可以直接抓取數據、生成報表,甚至自動更新到Google Sheet供團隊即時查看。這比傳統人工搜集要快數十倍,還能確保資料一致。

風險與治理:工具調用固然可帶來強大生產力,但也意味著更高的風險,例如資料外洩、API誤用。企業必須設置安全沙箱,限制AI只能調用授權工具,並保留日誌以供追蹤。

- 提示詞最佳實踐(Prompt Best Practice)

進階應用還包含「範例驅動」(few-shot prompting)和「溫度控制」。範例驅動指的是在提示詞中給AI一兩個示範,幫它校準輸出風格。例如,你可以先提供一段你喜歡的品牌文案,再請AI模仿語氣寫出新內容。溫度控制則是調整AI輸出的隨機性(通常在0到1之間),溫度高會生成更有創意但不穩定的內容,溫度低則較穩定但較無新意。對需要創造力的場景,可以提高溫度;對精確性要求高的報告,則應降低溫度。

- 風險意識與人機迴圈(Risk and Human-in-the-loop)

最後,進階提示詞應用必須搭配風險意識。即便提示詞設計得再精細,AI仍有可能產生幻覺或輸出錯誤資訊。因此要在流程中設計「人機迴圈」(Human-in-the-Loop),由專業人員對AI輸出進行審查。這不僅是品質保證,更是倫理責任,避免錯誤資訊流入商業決策或對外溝通。

誠然,各家企業如果要建立競爭優勢,不僅要用AI,還要會管理AI。我建議,至少包含三個步驟:

- 內部教育與意識提升:讓所有員工理解AI的機會與風險,建立統一的使用準則。

- 技術與流程治理:導入「人機迴圈」(Human-in-the-Loop)審核、輸出日誌紀錄、偏見偵測工具。

- 對外溝通策略:把AI治理作為品牌資產,主動公開AI使用政策,強化市場信任。

當這套治理機制漸趨成熟,企業甚至可以把它外部化,變成對客戶的價值主張。想像當某家金融機構說:「我們的AI決策全部可追溯、符合國際標準,且經第三方審核。」這不只是降低風險,而是直接成為品牌差異化的武器。

如今,AI已經不再是遙不可及的技術話題,而是正在重塑每一個產業的基礎規則。我們能否在2026年保持競爭力,取決於我們能不能用好AI、用快AI以及用出差異化。從今天開始,我們不該只是被動觀望,而要主動設計屬於自己的AI成長路徑,讓AI成為個人與企業能力的放大器。

![]()