從教室關燈到AI伺服器:台灣電力韌性決定產業未來|專家論點【郭啟全】

作者:郭啟全(明志科技大學 機械工程系暨機械與機電工程研究所 教授、明志科技大學 智慧醫療研究中心 教授、長庚大學 機械工程學系 合聘教授、明志科技大學 可靠度工程研究中心 教授)

「電力影響國力」。筆者認為電力不只是能源,而是國家競爭力的根基。筆者近日在 YouTube 看到一支影片,內容主要是在探討輝達(NVIDIA)亞太總部有可能離開臺灣,轉往印度設立的議題。影片指出,臺灣在發展人工智慧產業的過程中,面臨一項潛在而嚴峻的挑戰,此一挑戰為電力供應的不確定性。影片內容指出,臺灣若無法穩定提供高品質電力,勢必影響外資信心與人工智慧(AI)產業的發展腳步。當筆者看到這樣的內容時,內心深感沉重。臺灣長期以來以半導體與高科技製造聞名全球,如今正站在人工智慧(AI)世代的門口,然而若電力問題未能根本解決,將不只是投資信心的流失,更可能動搖整個科技產業鏈的競爭基礎。能源結構的脆弱與政策協調的遲緩,使得這一個嚴肅議題不再只是經濟問題,而成為攸關國家未來方向的關鍵挑戰。

臺灣於電力之問題,筆者個人認為必須從日常行動落實節能,教育現場是改變的起點。筆者常於課程結束後留下來關閉教室內的冷氣、電腦與電燈,並擦拭白板。這一些微微不足道的動作看似平凡,卻象徵著教育者應有的責任感。節能意識不該只停留在政策口號或產業口頭承諾,而應內化為每位公民的生活習慣。教育現場正是培養這種意識的第一線。當學生親眼見到老師身體力行地關燈節電,便會更能理解能源的珍貴與使用的責任。從「永續校園 (sustainable campus)」的理念出發,每一個節能行動都在無形中為未來的科技人才奠定正確的價值觀。科技創新固然是產業發展的核心動力,但若科技人缺乏「能源素養」以及「環境意識」,再先進的技術終將難以為繼。唯有讓「永續發展」成為科技教育的一部分,才能讓創新真正帶動社會長遠的進步。

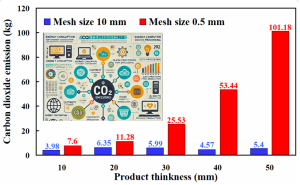

電力問題關乎國安與未來人才的信心。節能減碳的共識,是臺灣邁向「永續發展」的關鍵。如果全民仍缺乏能源轉型的急迫感,臺灣的電力問題將可能演變成國家安全的隱憂。電力結構若未能及時因應再生能源比例提升、碳關稅制度上路與極端氣候日益頻繁….等國際挑戰,最終將造成國力下降與人才外移。這不僅是能源議題,更是國家整體韌性的考驗。筆者近年來指導研究生也進行與節能減碳相關的研究,透過電腦輔助工程分析技術,研究能源效率的最佳化設計。圖1為筆者指導研究生進行節能減碳相關研究之成果。這一些研究呼應聯合國永續發展目標SDGs中的第7項「可負擔的潔淨能源」、第9項「產業、創新與基礎建設」、以及第13項「氣候行動」。這三項永續發展目標皆與電力息息相關,象徵能源不僅是供應問題,更是科技創新、產業競爭與氣候責任的交叉點。唯有將「節能」內化為「全民共識」,並透過產官學研的協力推動,臺灣才能在人工智慧(AI)時代中穩健前行,讓電力成為國力的支撐,而非臺灣永續發展的瓶頸。

![]()