美國關稅衝擊下的臺灣機械業:挑戰、轉型與科技生態新契機|專家論點【郭啟全】

作者:郭啟全(明志科技大學 機械工程系暨機械與機電工程研究所教授、明志科技大學智慧醫療研究中心教授、長庚大學機械工程學系合聘教授、明志科技大學可靠度工程研究中心教授)

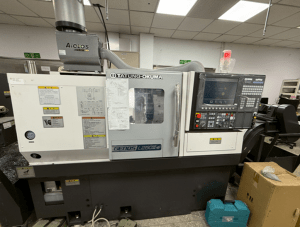

機械產業素有「工業之母」之稱,而工具機(machine tool)則被視為「機械之母」。其原因在於工具機具備精密加工與多樣製程能力,能夠製造各式關鍵零組件,包含砲管、飛彈以及無人機等國防與航太裝備之核心元件。因此,工具機產業的技術水準不僅反映出一國製造業的基礎實力,亦直接影響高階製造與國防工業之發展。臺灣工具機產業以中小企業為主,產品線主要集中於中階工具機,相較於日本專注高階精密工具機,憑藉深厚技術研發與全球品牌影響力,臺灣則較缺乏高階製造能力。韓國工具機產業則積極發展智慧製造與自動化設備,處於中高階市場領先地位。中國憑藉龐大市場及規模優勢,擅長大量生產中低階工具機,逐步侵蝕臺灣在全球市場的佔有率。以財經角度來看,臺灣工具機產業營收規模及毛利率(gross margin)相較韓國、日本偏低,顯示產業鏈高附加價值環節不足。

近年美國針對臺灣傳統製造業,尤其是工具機產業,調升關稅政策,已成為影響雙邊貿易與產業競爭力的關鍵因素。根據路透社(Reuters)之報導,對臺灣出口至美國的對等關稅基準調高至20%,再加計原最惠國稅率約4%至5%,使得部分產品的實際稅率高達24%至25%,顯著高於韓國與日本等主要競爭對手的約15%。此舉對以中小企業為主的臺灣製造業造成直接衝擊,部分業者面臨出口成長停滯、訂單流失及營收下降的壓力。在政策影響下,臺灣政府已推出多項產業支持措施,包括技術升級補助、融資管道、人才培訓與供應鏈優化等,旨在提升產業韌性、推動轉型升級並穩定就業。

然而,業界普遍認為,除國內支援外,政府應加強與美方談判,爭取關稅減免或簽訂雙邊貿易協定。在企業層面,部分廠商已啟動供應鏈多元化策略,將部分生產基地轉移至越南、美國本土或其他關稅較低地區,以降低關稅負擔並保持市場覆蓋率。此舉不僅能對沖關稅風險,亦有助於分散地緣政治風險。然而,對資本規模有限的中小企業而言,海外設廠與跨國投資仍存在資金門檻與管理挑戰,亟需更多技術、資金與市場資訊支援。長期觀察,美國關稅政策突顯臺灣傳統製造業在全球貿易體系中的結構性弱勢。首先,產品附加價值不足,使其在面臨關稅與匯率雙重壓力時,價格競爭力迅速下滑。其次,臺灣尚未納入跨太平洋夥伴全面進步協定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)以及區域全面經濟夥伴關係協定(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP),在國際自由貿易網絡中缺乏制度性保障,增加了貿易政策波動的脆弱性。

簡言之,美國對臺灣傳產加徵關稅與匯率波動形成雙重衝擊,短期內削弱出口訂單與市場佔有率,並迫使產業加速市場與供應鏈的調整。俗話說:凡事有利必有弊,筆者個人觀察角度認為美國關稅雖增加臺灣機械業出口壓力,但同時推動技術創新與市場多元化,帶動產業升級轉型,強化整體競爭力與韌性,此一優點將有助強化產業抗風險能力,面對國際市場波動與政策變動時更具彈性。能促進技術創新與升級,提高產品附加價值,並吸引更多投資。同時,加強供應鏈穩定性,降低依賴單一市場風險,有助產業永續發展與提升國際競爭力,確保經濟穩健成長。

![]()