從帕金森定律談工作效率|專家論點【郭啟全】

作者:郭啟全(明志科技大學 機械工程系 教授兼系主任、明志科技大學 智慧醫療研究中心 教授、長庚大學 機械工程學系 合聘教授)

數年前,有一位中小企業老闆曾經於一個場合與筆者談到:「公司的員工越來越多,公司應該是越來越賺錢才對。但是事實卻相反?」筆者認為這是一個很容易回答的問題,只要這一位中小企業老闆了解帕金森定理(Parkinson’s law),他即會恍然大悟。老實講,一位中小企業老闆如要好好經營工廠,確實必須花費一些心血來破除帕金森定律所強調之大企業病(又成為組織麻痺病)。

英國作家西里爾·諾斯古德·帕金森(Cyril Northcote Parkinson, 1909-1993)所提出的帕金森定理,此定理最早出現於1955年經濟學人雜誌(The Economist)。帕金森認為Work expands to fill the time available for its completion,其意涵為在工作能夠完成的時限內,工作數量會持續增加,直到所有可以利用時間都被填充為止。此外,帕金森定理也有另一詮釋即在預算之內,支出的需求會持續增加,直到所有的資源被利用完畢為止。帕金研究發現,一個人做一件事所耗費的時間差別很大,例如:他可以在10分鐘內吃完一頓午餐,也可以看3小時享用一頓午餐。所以筆者於就讀大學時期,有一位很優秀的龐同學,他曾經告訴筆者:當你的時間越多,你就會越不珍惜時間。此一理念與帕金森定律解讀工作效率具有異曲同工之妙。

遠流出版社有出版過一本好書「新實用個人時間管理:設計高效率的人生」,筆者也曾經聽過該書之作者現為元智大學廖慶榮校長之精闢演講,筆者很認同元智大學廖慶榮校長之高見與其提出之時間管理之具體方法。但是,筆者常常發現,工作會一直進來、會議也會越來越多、email也會一直進來以及接待外賓也會越來越多。因此,必需調整工作效率(work efficiency)。於人生中,如何以高工作效率進行工作確實很重要,因為每個人一天均只有24小時,但一天結束,每個人所完成的任務均不相同。工作、家庭與健康如何取得平衡很重要,即如何過著平衡人生。此一理念與廖慶榮校長所建議,人要有時間做一些有益身心健康的活動以及享受與家人相處的樂趣不謀而合。

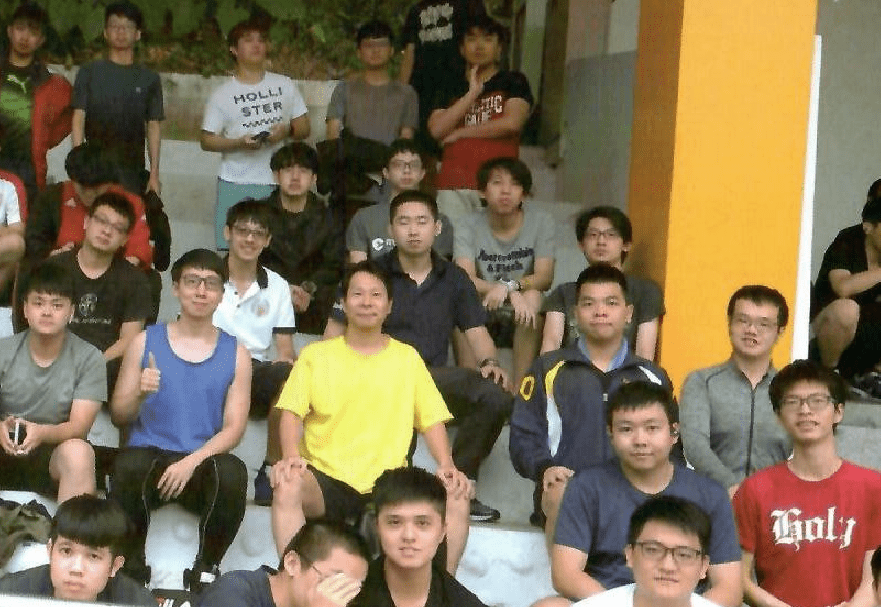

事情永遠是做不完。筆者認為依事照情之輕重緩急以高效率方式來處理事情,反而比時間管理還實際。筆者於大學任教期間,常常去四個地方:教室、實驗室、圖書館以及運動場。青春歲月,一定要花在有意義的事情上已經是無庸置疑。所以只要無特別事情,筆者一定會與學生一起參加校園永慶盃路跑。筆者認為下班或假日運動有助於提升創新力、工作專注力以及工作效率。因此,筆者常常鼓勵研究生或專題生,做研究不忘運動,運動不忘做研究。

瀏覽 1,078 次