機器人安全新思維 優先權架構結合法律規範

記者黃仁杰/編譯

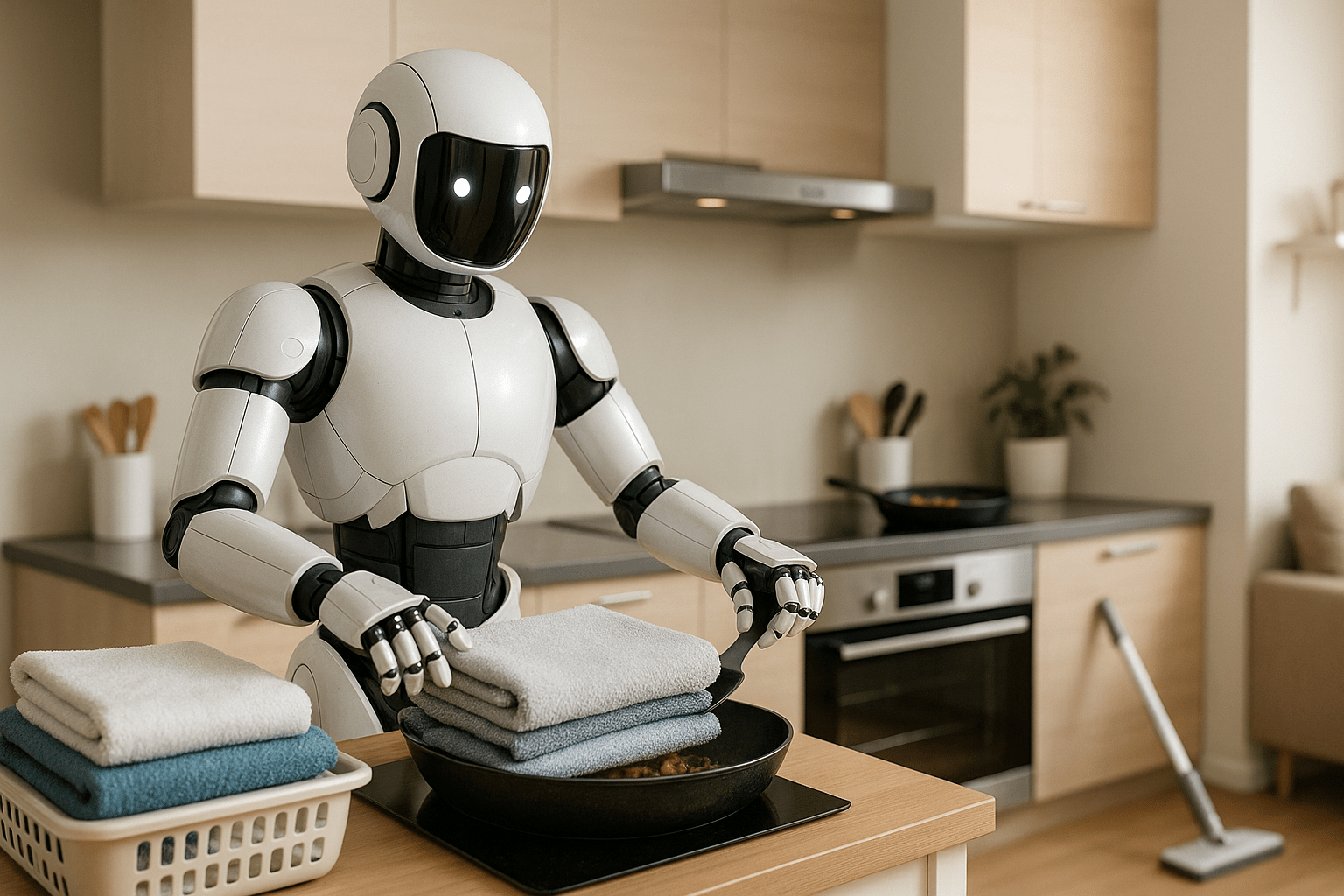

隨著機器人在日常生活與產業場域中的角色日益擴大,如何確保其行為可預測、安全可控成為當務之急。研究者指出,要達成這一目標,可從技術與法律兩方面著手——透過「優先權控制架構」讓機器人更穩定,並以新法律模式保障其運作。

優先權架構提升可控性 穩定應對複雜環境

一般而言,機器人面對複雜環境時,其行為經常因情境變動而不穩或偏離預期。研究主張,可透過 優先權控制架構(priority-based architecture),讓機器人能依照任務「優先順序」進行行動判斷,避免衝突或錯亂。透過界定動作優先順序,例如避人優先於移動速度、能源管理優先於工具使用,機器人的反應便能更合理、也更能預料。

這種架構不僅提升安全性,對於應用於公共空間(如服務型人形機器人或倉儲物流機器人)的單位,更能減少意外狀況與複雜干擾,提高實務部署的穩定性。

法律框架建立安全基礎 規範推動技術落地

即便技術上能讓機器人動作可預測,法律規範卻仍常不足,而「規範先行」才能讓技術成果落地。報導指出,必須同步發展法律框架,明訂使用機器人時的責任轉換、事故責任劃分與倫理標準。例如:若機器人因故障導致人員受傷,是生產商、使用單位或個別操作者負責?明確法律依據能建立信任基礎。

優先權架構在法律系統中也能被映射,若將機器人行為對照法律行為順序,例如「避撞」優先於「工作執行」,並讓法律見解融入設計,使得機器人即使出錯,也能在合規範例之內。

機器人走向公共應用 技術法律雙重挑戰

研究者強調,若要讓機器人真正具備「日常可預期性」,需要將優先權架構與法律要求一併整合到設計、測試與實務流程中。

人形服務機器人在校園、醫院或商業空間中,自動協助送物或巡邏,其動作必須符合安全優先,也符合一般人預期並符合法律規範。工業協作機器人在製造線與人類協作時,若施加優先規則可避免誤動或撞擊,並在事故發生時快速還原責任線索。自駕物流機器人以預定路徑與優先行為樹,使其在複雜校園或都市場景中自主移動而不干擾人流或違反交通安全。

但這條路徑仍面臨挑戰,包括如何定義優先權層次?如何在法律中具體呈現這些設計?以及法律與國際規範如何協調?這都需科技與法政跨界合作。

資料來源:the robot report

![]()