天文學家首度親睹「二度爆炸」死亡恆星 顛覆超新星認知

記者林育如/編譯

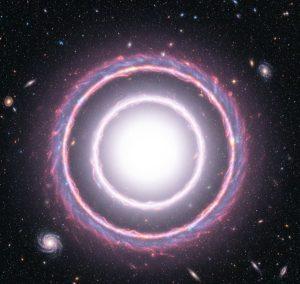

天文學家首次捕捉到一顆死星發生兩次爆炸的視覺證據,這種被稱為「雙重爆炸」的現象,挑戰了傳統認知,顯示部分恆星可能在未達到超新星爆炸所需的錢德拉塞卡極限質量前,就已經爆炸。

根據《SPACE》報導,本次觀測是透過設於智利的歐洲南方天文台「甚大望遠鏡」(VLT)及其多單元光譜探測儀(MUSE)進行,鎖定位於距離地球約6萬光年、南天豺狼座的大麥哲倫星雲內的超新星殘骸SNR 0509-67.5。該殘骸於2004年首次被發現,推測距今約400年,這次的深入觀測成功揭示其內部結構及爆炸歷史。

研究團隊確認,SNR 0509-67.5 的前身為一顆白矮星——這類恆星是太陽類型恆星在耗盡燃料後形成的高密度殘骸。過去天文學界普遍認為,白矮星若持續從伴星吸收物質、質量接近錢德拉塞卡極限(約為太陽質量的1.4倍)時,將引發一次完整的Ia型超新星爆炸。然而本次觀測顯示,白矮星甚至未達該質量門檻,就可能因「雙重爆炸」而終結。

根據理論,當白矮星吸積伴星物質時,其表面會形成一層不穩定的氦氣包層。一旦氦層先行引爆,便會激發向內的震波,引發核心爆炸,進而摧毀整顆白矮星。這次觀測首次在超新星殘骸中發現雙重爆炸留下的「化學指紋」,視覺上亦呈現爆炸所造成的層層結構,為這項理論提供直接佐證。

延伸閱讀:

NASA公民科學家發現逾萬顆食雙星 助力星體物理與系外行星研究

小行星「龍宮」樣本驚現「異類礦物」 顛覆太陽系早期形成理論

NASA再創新猷:韋伯望遠鏡捕捉年輕恆星系統水冰蹤跡

沙漠地衣抗UVC輻射 為外星生命提供新線索

負責該研究的新南威爾斯大學研究員Priyam Das表示,這項成果不僅解答了白矮星爆炸的核心謎題,也為超新星的分類與爆炸機制開啟新頁。他說:「白矮星的爆炸一直是天文學中的關鍵課題,而這項具體證據,不但幫助我們釐清其爆炸觸發條件,更帶來令人驚嘆的宇宙視覺畫面。」

該研究已於2025年7月2日發表於《 Nature Astronomy》期刊,未來也預期將對超新星爆炸模擬、宇宙距離測量標準及宇宙元素形成理論產生深遠影響。

資料來源:SPACE、Nature Astronomy

![]()