把AI變成你的第二大腦:打造亮眼的個人品牌|專家論點【鄭緯筌Vista】

作者:鄭緯筌(專欄作家,「臺灣電子商務暨創業聯誼會」共同創辦人,前「APP01」網站總監、《風傳媒》產品總監和《數位時代》雜誌主編)

「你覺得這半年來,最大的成長是什麼?」Jerry在那個週五下午的績效面談中,面對主管的提問時愣住了。

Jerry支支吾吾,腦中快速搜尋過去的工作記憶。他很納悶,明明每天都很努力工作啊——加班到深夜、學習新技能,還參與跨部門的各種專案。但當他試圖具體描述時,卻發現自己說不出個所以然來。那些熬夜完成的報告、費盡心思的提案還有在會議中的精彩發言,全都像霧氣一樣飄散了,彷彿不曾留下任何痕跡。

「呃,我覺得自己學到了很多東西,也做了不少工作⋯⋯」他的聲音愈說愈小,連自己都覺得這個回答蒼白無力。

主管點點頭,但眼神中的失望暴露無遺。面談結束後,Jerry坐在位子上發呆,心中湧起一個讓他感到不安的問題:「我真的有在成長嗎?還是只是瞎忙?」

延伸閱讀:文化創意產業的AI革命:當人工智慧遇見藝文創作|專家論點【鄭緯筌Vista】

這個故事,聽起來熟悉嗎?根據勤業眾信(Deloitte)調查,在美國有近八成的上班族經歷職業倦怠,其中又以千禧世代的比例最高。他們不但容易倦怠,往往也無法清楚描述自己的職涯成長軌跡。

以Jerry為例,他在過去半年中確實完成了許多工作。但這些成果散落在各處,當需要展現自己的績效時,卻又找不到有力的證據來證明自己的價值。

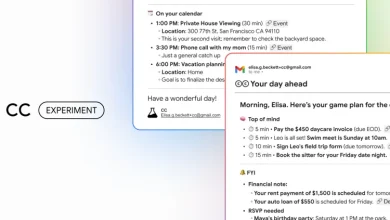

話說回來,現代職場人面臨著一個矛盾的處境:一方面,我們比以往任何時代都更容易獲取知識;另一方面,我們也比以往任何時代都更難將知識轉化為個人競爭力。

試想,Facebook和LinkedIn上每天有數以萬計的專業文章,YouTube上有無數的技能教學影片,各種線上課程平臺也提供豐富的學習資源。但這種豐富性也帶來了新的挑戰:選擇困難症、注意力分散、以及學習碎片化。

在社群媒體時代,我們都知道自我包裝的重要性。但很多職場新人陷入了兩個極端:要麼過度包裝而顯得浮誇,要麼完全不包裝而容易在人前隱形。

真正的問題不是我們不夠優秀,而是我們不知道如何適度地讓自己的優秀被看見。簡單來說,這種能見度焦慮源於幾個層面:

- 第一層:技術焦慮。不知道該在哪些平臺分享、用什麼方式表達,以及以什麼頻率更新。

- 第二層:內容焦慮。擔心自己分享的內容不夠專業、不夠深度,也不夠獨特。

- 第三層:身份焦慮。害怕被貼上愛現或膨風的標籤,不敢主動展現自己的專業能力。

但如果我們深入思考就會發現,這些焦慮背後反映的是一個更根本的問題:我們缺少一個有效的個人知識管理和輸出系統。

傳統的知識管理,好比是在腦中建立一個倉庫——我們不斷地往裡面塞東西,但很少去整理和利用。而善用AI來打造第二大腦的概念,則更像是建立一個智能工廠,不僅能儲存原材料(你的經驗和學習),還能將它們加工成有價值的產品(專業內容和個人品牌資產)。

嗯,這個轉變意味著什麼?讓我用一個具體的例子來說明。

在臺北某家科技公司任職的數位行銷專員Amy,她每個月都會參加不同的產業論壇或研習會。以前,她只是在隨身攜帶的筆記本上記錄一些要點,回到公司後就忘記了。現在,她懂得運用AI來建立自己的第二大腦系統:

每次研習會結束後,她會將筆記或錄音內容輸入AI工具,要求AI幫她:

- 提取三個最重要的觀點

- 結合她的工作經驗提供應用建議

- 生成一篇可以在Facebook分享的貼文

- 建立相關的追蹤問題清單

還不到半年的光景,Amy不僅在公司內部被認為是行銷趨勢專家,她在Facebook上的貼文也開始被一些陌生人轉貼,甚至獲得某些專家的關注。更重要的是,當她需要為專案提案或面試準備時,能夠快速調出相關的專業見解和案例,讓自己的表達更有說服力。

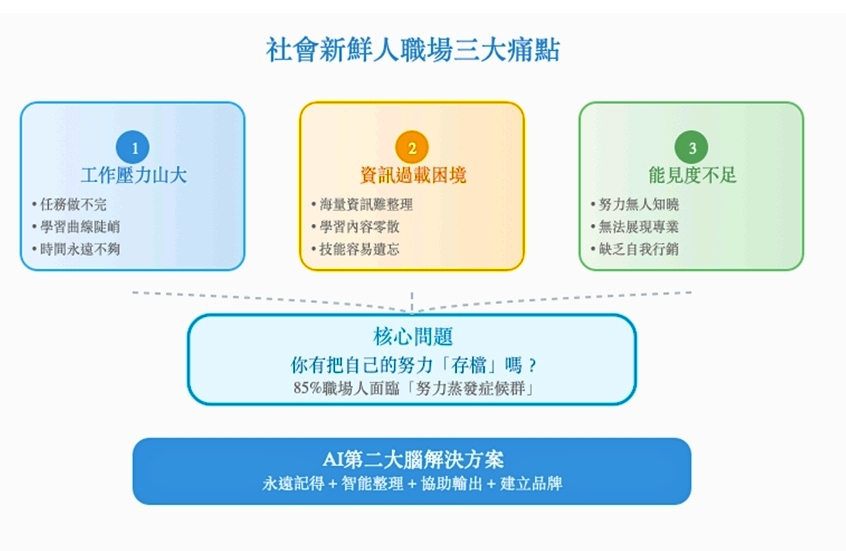

對職場人士來說,建立個人知識生產線是非常重要的事。運用AI打造第二大腦的核心不是技術,而是一套完整的知識生產流程。而這個流程,包含四個關鍵環節:

- 輸入環節:多元化的學習觸角 不僅限於正式的學習,還包括工作中的觀察、與同事的討論、解決問題的過程、甚至是失敗的經驗。關鍵是培養一切皆可學習的敏感度。

- 處理環節:智能化的整合分析。這是AI工具發揮最大價值的地方。AI可以幫助你從大量的原始資訊中提取核心要點、發現潛在的連結、提供不同的視角,甚至幫你發現自己沒有注意到的模式。

- 儲存環節:結構化的知識資產。不再是雜亂無章的筆記堆積,而是按照主題、重要性、應用場景進行分類的知識資產庫。每一筆知識都有明確的標籤和應用情境。

- 輸出環節:持續的價值創造。這可以說是最關鍵的一環,你的知識資產要能夠轉化為具體的產出,像是工作報告、專業文章、提案建議與問題解決方案等。

如果你也想透過AI來建立第二大腦,有一個問題值得仔細思考:「如果我今天學到的東西,能夠幫助明天的我做出更好的決策,甚至幫助其他人解決問題,那麼我該如何記錄和整理它?」

這個問題的重點在於,它讓你從被動接收者轉變為主動創造者。你不再只是消費知識,而是開始生產知識;你不再只是解決自己的問題,而是開始幫助別人解決問題。

當你開始用這種心態對待每一次學習、每一個工作經驗時,你會發現自己的成長速度和影響力都會快速的飛躍,自然也有利於打造你的個人品牌。

我知道,很多人一聽到個人品牌,就會想到知名的KOL或意見領袖,覺得這是一個遙不可及的目標。但我認為,個人品牌的真正定義應該是:在你的專業領域內,當別人遇到相關問題時會想到你。

你不需要在所有領域都有影響力,只需要在你的專業領域內建立認知度。其次,價值是實用的。別人想到你不是因為你有名,而是因為你能解決問題、提供幫助。最後,建立個人品牌的過程是漸進的流程。從一個人想到你,到十個人想到你,再到一百個人想到你,這是一個可以量化和追蹤的過程。

過去幾年,我在輔導許多職場人士建立個人品牌的過程中,發現了幾個關鍵原則:

- 原則一:價值先行,曝光隨後。很多人建立個人品牌的方式,其實是錯誤的。他們先考慮要在哪個平臺曝光、用什麼風格、多久發一篇文章,但忽略了最根本的問題:你能為別人創造什麼價值?所以,正確的順序應該是先確保自己確實有價值可以分享,然後再考慮如何包裝和傳播。

- 原則二:一致性勝過完美性。很多人因為追求完美而不敢開始。但個人品牌的建立更依賴一致性而非完美性。每週固定分享一篇800字的專業心得,比偶爾發表一篇3000字的深度文章更有意義。

- 原則三:互動重於產出。個人品牌不是單向的資訊發布,而是雙向的價值交換。主動回應別人的問題、參與專業討論、提供建設性建議,這些互動行為往往比發表文章更能建立影響力。

在這個AI快速發展的時代,我們每個人都面臨著一個選擇:是被技術的洪流沖走,還是學會駕馭這股力量?

運用AI打造第二大腦不只是一個工具概念,更是數位時代的一種全新的工作和學習哲學。它代表著從埋頭苦幹到抬頭思考的轉變,從個人努力到系統賦能的升級,再從默默耕耘到價值彰顯的進化。

回到本期專欄開頭Jerry的故事。如果他能夠運用AI打造自己的第二大腦系統,那個績效面談的場景就會截然不同:

「這半年來,我參與了三個重要專案,每個專案都讓我學到了寶貴的經驗。比如在X專案中,我發現了一個可以提升20%效率的工作方法,我們團隊已經採用這個方法了。此外,我還持續學習新技能,並將學習心得整理成筆記,幫助3位新同事快速上手。最重要的是,我在取得副總的同意後,開始在社群網站分享專業觀點,目前已經有200多位專業人士關注我的內容,其中包括3家廠商主動聯繫我討論合作機會⋯⋯」

這不是虛構的理想狀態,而是任何人都可以達到的現實目標。關鍵在於,你是否願意開始行動?

在AI時代,最大的風險不是被AI取代,而是停止成長。最好的策略不是抗拒變化,而是擁抱變化。最聰明的選擇不是單打獨鬥,而是與AI協作。現在就開始,讓你我每一天的努力都成為明天成功的基石。

請謹記,在這個變化快速的時代,唯一不變的就是學習和進化的能力。而善用AI所打造的第二大腦,正是你在數位時代的最佳夥伴。

![]()