重新定義程式設計:職場人士的 Vibe Coding 自學指南(下)|專家論點【鄭緯筌Vista】

作者:鄭緯筌(專欄作家,「臺灣電子商務暨創業聯誼會」共同創辦人,前「APP01」網站總監、《風傳媒》產品總監和《數位時代》雜誌主編)

延續 vibe coding 的教學,接下來讓我用一個實際案例來說明:

住在松山區的林雅惠,是一間 50 人規模的設計公司的行政主管。那是一個平凡的週一早晨,她如往常般整理著員工的出勤記錄。桌上散落著各種請假條、遲到說明單,還有幾張手寫的加班申請。她需要把這些紙本資料一一輸入 Excel,計算工時,核對薪資。這個看似簡單的過程,卻要花費她整個上午的時間。

就在她第五次重新計算張設計師的加班時數時,鄰座的 IT 維護同事文德隨口說了一句話改變了一切。「現在很多公司都用線上打卡系統了,聽說有些工具可以不用寫程式就能做出來。」林雅惠停下手中的計算機,第一次認真思考:是呀,為什麼我們不能有一個更現代化的解決方案?

文德無心的一句話,讓這個念頭在她心中發酵。她開始觀察公司的實際需求:設計師們經常需要外出拜訪客戶,傳統的實體打卡機根本不適用;創意工作者的時間彈性很大,需要更靈活的考勤制度;主管們希望能即時掌握專案人力配置;財務部門需要準確的工時數據來計算薪資。這些需求交織在一起,形成了一幅清晰的藍圖。

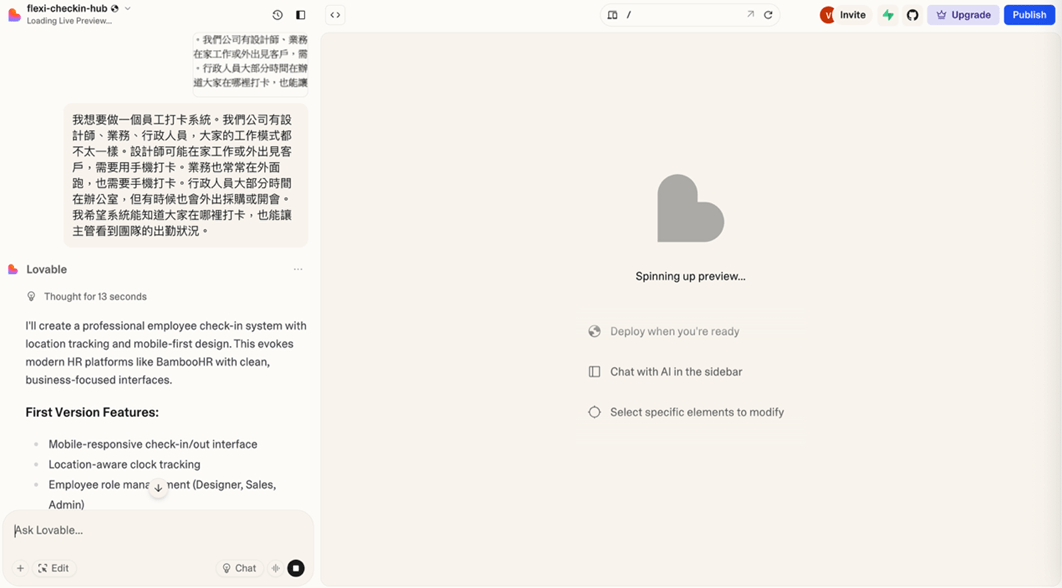

經過一週的猶豫,林雅惠終於鼓起勇氣造訪了 Lovable 平臺。她的第一印象是困惑:這個看起來像聊天室的介面,真的能幫她建立一套完整的系統嗎?抱著試試看的心態,她開始用最直白的語言描述自己的想法。

她在對話框中輸入:「我想要做一個員工打卡系統。我們公司有設計師、業務、行政人員,大家的工作模式都不太一樣。設計師可能在家工作或外出見客戶,需要用手機打卡。業務也常常在外面跑,也需要手機打卡。行政人員大部分時間在辦公室,但有時候也會外出採購或開會。我希望系統能知道大家在哪裡打卡,也能讓主管看到團隊的出勤狀況。」

Lovable的回應,讓她大吃一驚。平臺不僅理解了她的需求,還進一步詢問了許多她沒想到的細節:「您希望系統支援不同的工作時段嗎?比如有些員工是彈性工時?」「需要整合GPS定位來確認打卡地點嗎?」「您希望主管能即時收到異常狀況的通知嗎?」這些問題讓林雅惠意識到,一個好的系統需要考慮的層面比她想像的還要複雜。

讓我們詳細看看林雅惠與Lovable的具體對話過程。她輸入第一個明確的需求:

「我想做一個手機打卡的 App。員工打開後可以看到大大的『上班打卡』和『下班打卡』按鈕。按下去後要記錄時間、地點,還要能拍照證明在現場。主管要能看到所有人的打卡記錄。」

Lovable 立即回應:「我理解您的需求。讓我為您建立一個打卡系統,包含以下功能:員工打卡介面、GPS定位記錄、相片上傳、主管查看後臺。請問您希望設定固定的上下班時間嗎?比如早上 9 點上班,下午 6 點下班嗎?」

林雅惠想了想:「我們公司比較彈性,設計師可能 10 點才到,業務可能很早就出門拜訪客戶。但我希望系統能知道誰遲到了,可以設定每個人不同的標準時間嗎?」

「當然可以!」Lovable回答,「我會設計一個個人化時間表功能。您可以為每位員工設定不同的標準工時。現在讓我先建立基礎版本給您測試。」

幾分鐘後,螢幕上出現了一個簡潔的打卡介面。主畫面有兩個大按鈕:「上班打卡」和「下班打卡」,下方顯示當前時間和位置資訊。林雅惠點擊「上班打卡」,系統立即要求定位權限,並開啟相機讓她拍照。

測試後,林雅惠發現了一個問題:「這樣員工不是在哪裡都能打卡嗎?我希望只有在公司附近才能打卡,或者在客戶那邊打卡時要特別註明。」

她繼續與Lovable對話:「我想要加入地理圍欄功能。公司地址是臺北市信義區忠孝東路五段XX號,半徑兩百公尺內算正常打卡。如果在其他地方打卡,要讓員工選擇原因:客戶拜訪、外部會議,或是居家辦公等等。」

Lovable很快理解了需求:「我會建立地理圍欄系統。當員工在公司範圍內打卡時,會顯示『公司打卡』;在範圍外時,會跳出選項讓他們選擇打卡類型。同時我會記錄 GPS 座標,主管可以在地圖上看到打卡位置。」

更新後的系統,變得更加聰明了。林雅惠在辦公室測試時,系統顯示「公司內打卡」並且是綠色標示;當她走到樓下三百公尺遠的咖啡廳測試時,螢幕跳出選項:「客戶拜訪」、「外部會議」、「居家辦公」或「其他」,選擇後還能填寫詳細說明。

接下來,林雅惠需要建立主管查看的介面。她對 Lovable 說:「現在我需要一個主管用的後臺。要能看到今天誰已經打卡、誰還沒到、誰在外面工作。最好有一個即時的儀表板,可以快速掌握團隊狀況。」

「我會設計三個主要頁面,」Lovable 回應:「即時狀態頁面顯示所有員工當前狀況,出勤記錄頁面可以查看歷史資料,異常情況頁面會特別標示遲到、早退、異地打卡等需要注意的情況。您希望有推播通知功能嗎?」

林雅惠興奮地說:「太好了!推播通知很重要。如果有人遲到超過 30 分鐘,或者在奇怪的地點打卡,希望能立即通知相關主管。」

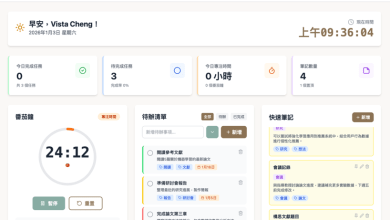

實現後的主管介面,讓林雅惠感到驚豔。首頁是一個清晰的儀表板,用不同顏色顯示員工狀態:綠色表示正常上班,藍色表示外勤,紅色表示遲到,灰色表示尚未打卡。點擊任何一個員工頭像,就能看到詳細的打卡記錄、GPS 位置和照片。

使用了一週後,設計總監提出了新需求。林雅惠將這個回饋帶給 Lovable:「我們發現打卡系統很好用,但希望能進一步追蹤專案時間。當員工打卡時,可以選擇正在進行的專案,這樣我們就能知道每個專案花了多少人力。」

「嗯,這是個很好的建議!」Lovable 回應,「我可以在打卡流程中加入專案選擇功能。您需要先建立專案清單,然後員工打卡時就能選擇。系統會自動計算每個專案的工時分配。」

林雅惠繼續細化需求:「我們通常同時進行 5-8 個專案。希望員工可以在上班打卡時選擇今天主要做哪個專案,如果中途換專案,可以隨時切換。系統要能顯示,每個專案今天投入了多少人時?」

更新後的系統,在打卡頁面增加了專案選單。員工上班打卡後,會看到目前進行中的專案列表,可以選擇今天的主要工作。如果需要切換專案,只要點選「切換專案」按鈕,選擇新專案即可。系統會自動計算每段時間分配給不同專案的工時。

實際使用中,林雅惠發現還需要處理各種特殊情況。她對 Lovable 解釋:「有時候員工會忘記打卡,或者手機沒電,或者系統當機。我們需要補打卡機制,但要有主管核准流程,避免濫用。」

「我理解,」Lovable回應,「我會增加補打卡申請功能。員工可以申請補打卡,說明原因,上傳相關證明(如會議擷圖、客戶合照等),然後送交主管審核。審核通過後,系統會自動補上打卡記錄。」

此外,林雅惠還想到其他需求:「有些員工是部分工時,有些是專案約聘,工時計算方式不一樣。系統能處理這些不同的雇用型態嗎?」

Lovable提供了完整的解決方案:「我會建立員工類型管理功能。您可以設定不同的工時規則:全職員工、部分工時、專案約聘、實習生等等。每種類型都有不同的工時計算方式、加班規則和假期制度。」

系統執行一個月後,老闆想要看數據報告。林雅惠詢問 Lovable:「我需要產生各種報表:每日出勤統計、每週工時報告、專案時間分配和異常狀況彙總。最好能自動產生,定期 E-mail 給相關主管。」

「沒問題!」Lovable 回應,「我會建立完整的報表系統。包含即時儀表板、自定義報表生成器、自動排程寄送功能。您可以設定每日、每週、每月的固定報表,系統會自動生成並寄給指定收件人。」

實現後的報表功能,讓林雅惠非常滿意。這套系統提供了豐富的圖表:出勤率趨勢圖、專案工時分配圓餅圖、部門加班統計長條圖、異常打卡地點分布地圖等等。更重要的是,所有報表都能匯出 Excel 或 PDF 格式,方便後續分析和存檔。

有了成功的基礎系統,林雅惠開始更深入地思考公司的實際需求。她花了一週時間訪談各部門同事,發現了許多隱藏的痛點。好比設計總監希望能追蹤專案時間,業務經理想要了解客戶拜訪頻率,財務主管需要準確的加班統計,甚至連清潔阿姨都希望能有彈性的工時安排。

基於這些洞察,林雅惠回到 Lovable 平臺,開始了系統的深度擴展。她學會了更精確地表達想法:「我想要在現有打卡系統的基礎上,整合請假管理、加班申請與專案排程等功能。希望員工可以在同一個平臺上處理所有人事相關事務,主管可以在統一的儀表板上掌握團隊狀況。」

Lovable 對這個複雜需求的回應,讓林雅惠再次震驚。平臺不只是簡單地堆疊功能,而是設計了一個有機的生態系統。各個模組之間的數據流動自然順暢,使用者介面保持一致性,權限管理涵蓋所有功能,報表系統提供跨模組的深度分析。

更令人印象深刻的是,Lovable 還主動建議了一些她沒想到的功能,像是:員工滿意度追蹤、智能排班建議、成本預警系統以及自動化工作流程等等。這些建議都基於對現有數據的分析,展現了 AI 在系統設計上的深度思考能力。

隨著系統功能愈來愈豐富,林雅惠面臨一個新的挑戰:如何讓所有同事都能順利使用這套系統?特別是一些年紀較大或對科技較不熟悉的同事,她擔心他們會抗拒改變。

她決定採用循序漸進的推廣策略。首先,她請 Lovable 協助製作了一系列教學影片,用最簡單的語言解釋每個功能的操作方式。接著,她在公司內部舉辦了數位午餐會,在輕鬆的氛圍中讓同事們體驗新系統。最重要的是,她建立了內部種子用戶群組,由技術接受度較高的同事協助解答其他人的問題。

這個推廣的過程,讓林雅惠學到了技術推廣的重要一課:再好的系統,如果沒有考慮使用者的接受度和學習曲線,都可能面臨失敗。她開始更加重視使用者體驗,不只是功能的完整性,更關注操作的直觀性和學習的容易度。

經過三個月的努力,公司的數位轉型成果超出了所有人的預期。不只是工作效率的提升,更重要的是團隊文化的改變。同事們開始主動提出改進建議,跨部門協作變得更加順暢,數據驅動的決策成為新常態。

系統上線半年後,林雅惠協助公司數位轉型的故事在業界傳開了。其他公司開始邀請她分享 vibe coding 的經驗,她也受邀參加各種科技論壇和管理研習會。更令她驚訝的是,公司決定提拔她,專責公司的科技創新和流程優化。

這個轉變讓林雅惠深深感受到 vibe coding 的力量。她沒有學會複雜的程式語言,沒有花費大量時間研讀技術文件,但她學會了最重要的技能:如何將業務需求轉化為技術解決方案,如何與 AI 工具協作創造價值,如何推動組織的數位轉型。

現在,林雅惠經常對其他想要嘗試 vibe coding 的朋友說:「技術只是工具,重要的是你對問題的理解和解決問題的決心。當你開始用創造者的心態面對工作中的挑戰時,你會發現自己擁有比想像中更強大的力量。」

林雅惠的成功不只在於功能的實現,更在於她對系統落地部署的深度思考。在正式推廣前,她與 Lovable 深入討論了許多技術細節,雖然她不需要親自處理這些技術問題,但她需要理解這些決策對公司營運的影響。

資訊安全,可以說是她最關心的議題。像是公司的出勤資料、薪資資訊與專案數據都是敏感資訊,必須確保系統有足夠的安全防護。Lovable 為她解釋了資料加密、權限控制與備份機制等安全措施,並協助她制定了資料使用政策和緊急應變流程。

系統的可擴展性,則是另一個重要考量。隨著公司成長,員工人數可能增加,業務複雜度可能提升,系統必須能夠應對這些變化。Lovable 設計的架構具有良好的擴展能力,可以在不影響現有功能的前提下,持續增加新的模組和功能。

最關鍵的是系統的穩定性和維護。林雅惠了解到,再好的系統如果經常當機或出現錯誤,都會嚴重影響公司營運。Lovable 提供了完整的監控和維護服務,確保系統 7×24 小時穩定運行,並在出現問題時能夠快速響應和修復。

回顧整個旅程,林雅惠最深的感悟是 vibe coding 帶來的不只是技術能力,更是思維方式的根本轉變。她從一個被動的問題承受者,變成了主動的解決方案創造者。這種轉變的影響遠遠超出了工作範疇,延伸到她生活的各個層面。

當她面對任何挑戰時,她會自然地思考:這個問題可以用什麼工具來解決?有沒有更自動化的方式?能不能設計一個系統來優化這個流程?這種「系統思維」讓她在處理複雜問題時變得更加有條理和高效。

更重要的是,她學會了與 AI 協作的藝術。不是被動地接受 AI 的建議,而是主動地引導 AI 理解自己的需求,將 AI 當作一個智能的合作夥伴,而不是單純的工具。這種合作模式讓她能夠實現遠超個人能力的成果。

透過林雅惠的案例,我想對其他想要嘗試 vibe coding 的職場人士提出幾點建議:

- 從真實痛點開始。不要為了學技術而學技術,而要從工作中的實際問題出發。當你有了明確的目標,學習的動力和方向都會更清晰。

- 勇敢開始,不怕犯錯。最大的障礙往往是心理上的恐懼。記住,現代的 AI 工具已經大幅降低技術門檻,你不需要成為程式設計專家也能創造有價值的解決方案。

- 重視使用者體驗。技術只是手段,真正的目標是解決人的問題。在設計任何系統時,都要優先考慮使用者的感受和需求。

- 持續學習和迭代。第一版系統一定不會完美,重要的是保持開放的心態,根據使用者回饋持續改進。

- 分享和交流。加入相關的社群,與其他同好交流經驗。你會發現,每個人都有獨特的見解和解決方案,這些交流將會豐富你的視野。

林雅惠的故事告訴我們,在 AI 時代,每個職場人士都有可能成為數位創新者。關鍵不在於你有多少技術背景,而在於你是否願意擁抱變化,用創造者的心態面對挑戰。當技術門檻被 AI 工具大幅降低時,創意和問題解決能力成為了最寶貴的資產。

這個完整的旅程,展現了 vibe coding 的真正力量:它不只是一種學習方式,更是一種思維模式的轉變。它讓每個人都能用自己的語言與機器對話,用自己的創意改變世界。而這,正是數位時代最激動人心的可能性。

![]()