網路之死與我們共同的責任|專家論點【張瑞雄】

作者:張瑞雄 台北商業大學前校長/叡揚資訊顧問

曾幾何時,網際網路是人類思想最自由的原野,是連接彼此的橋樑,也是知識與創造力的無盡寶庫。但今天的網路世界正迅速地陷入一場靜默的衰亡,宛如一場被人類親手點燃的火災,燒毀的不只是資訊與連結,更是信任、真實與人性。

網路之死的警訊,並不是危言聳聽。過去幾年內,來自學界、業界乃至開發者社群的觀察指出,AI生成內容已經悄然成為網路的主力來源。最新的研究與趨勢揭示,在不到三年的時間內,AI產出的內容將正式超過人類原創內容,成為網路的主要構成。這不僅是量的變化,更是質的瓦解。一個以人為核心的知識空間,正逐步轉化為一個由機器彼此模仿、重組、重複的閉鎖系統。

網路死亡的徵兆之一,是「連結腐敗」的迅速蔓延。許多曾經提供原創知識與社群參與的網站已經不復存在。根據研究,38%的網站在短短十年間消失,失去了其作為歷史記憶與公共財的價值。這些網站的消失,不僅是網頁的一頁頁空白,更是一種社會共識的坍塌。當搜尋結果中能找到的,僅剩下演算法重組的敘述,真實已難以辨認,探索也無從談起。

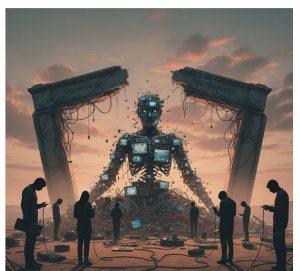

這一切並非一夕之間發生,早期的社群論壇、個人部落格與充滿個性的網站,早已逐漸被商業平台所取代。演算法設計讓用戶沉溺於無止盡的滑動與點擊,內容創作者也不得不為了生存而妥協風格,迎合規則,甚至仰賴AI工具製作大量乏味的模板式資訊。創造力與真誠的交流,逐漸被取代為計算點擊率的數據遊戲。

值得警覺的是,這種現象並不只是虛擬空間的凋萎,它正在反噬人類自身的語言與思考能力。已有研究指出,AI模型使用的詞彙與語氣正在滲透進人類的對話習慣中,創造出一種新的冷調語言風格。人類開始像機器一樣說話,像機器一樣思考。當我們逐漸接受機器製作的內容作為主流,並模仿其邏輯與節奏時,人類的獨特性也面臨危機。

網路內容的「自我複製」效應亦不容忽視。生成式AI的訓練仰賴過去人類創作的資料,但隨著這些資料的枯竭,AI開始引用自己產出的內容進行再訓練,進入「複製影印本」的惡性循環,最終生成的是扭曲的迷霧,而非有意義的知識。這種自食惡果的機制,不只將毀壞AI的準確性,也會拉低整體社會的資訊品質與判斷能力。

許多人將這一切歸咎於科技發展過快,但真正該反思的,恐怕是我們自己對網路生態的放任與冷漠。我們接受「即用即棄」的資訊形式,我們忽略創作的價值,我們輕信演算法推薦的便利性,並將資訊選擇權讓渡給平台與模型。我們不再分享知識,而是轉發模板;不再參與討論,而是按讚滑過。當人類放棄在網路中發聲與創造的權利,網路自然也不再屬於人類。

或許一些人認為這樣的未來不可逆,甚至已無法挽救。但事實是,轉捩點仍握在我們手中。平台可以改變演算法的設計,使之獎勵人類原創內容;政府與產業可以建立合理的資料使用機制,保障創作者的權益;教育體系可以強化媒體素養與資訊判讀力,讓下一代不再只是資訊的被動接受者。更重要的是,每一位用戶,都可以選擇參與、創作、質疑與拒絕。

人類不該成為網路的過客,而應是其靈魂的守護者。面對這個逐漸僵化的數位世界,我們需要的不只是技術的升級,更是文化的覺醒。唯有在資訊洪流中保有人性、在演算法控制下堅持自由、在AI模仿中守住創造,我們才能喚回那個曾經充滿驚奇與真誠的網路世界。

![]()