AI與批判性思考|專家論點【張瑞雄】

作者:張瑞雄 台北商業大學前校長/叡揚資訊顧問

在人工智慧(AI)迅速滲透教育現場的今日,一個讓人關心的問題就是「AI是否會降低學生的批判性思維能力」。支持者認為AI是推動學習效率與知識擴展的創新工具;反對者則擔心它成為學生逃避思考、外包腦力的捷徑。

無可否認AI確實為學習帶來便利,透過AI,學生可以迅速蒐集資料、整理文獻,甚至獲得初步分析與寫作建議。這些工具在繁重的學術工作中提供即時協助,有助於釋放時間,使學生得以專注於更高層次的思考活動。例如當AI協助完成文獻回顧、語法校對或模擬論點時,學生可以將精力投入於論述架構的深化、觀點的釐清與概念的延伸。對於語言學習者而言,AI還能提供即時語言修正與範例,幫助學生更精確地表達自身思考。

這份便利也潛藏風險,當學生過度依賴AI進行撰寫與決策時,往往跳過了關鍵的思維歷程。他們不再經歷從無到有建構論述的掙扎,不再訓練如何判斷資訊的真偽與品質,也不再學習如何在觀點對立中做出價值抉擇。久而久之,思考變成機器外包的工作,學生則淪為接受答案的被動者。在這樣的過程中,原本應培養的批判性思維,包含問題意識、邏輯推理、證據評估與觀點建構,逐漸被削弱。

更嚴重的是,AI的運作邏輯與人類思維本質不同。AI透過資料集模式預測答案,它擅長生成合理但不一定正確的敘述。當學生無力或無意檢視AI生成內容的真實性時,極容易陷入錯誤資訊的陷阱。更有甚者,許多AI工具會「自創」引文、杜撰論點,學生若缺乏資訊素養,甚至無從察覺。這種現象讓原本應在教育中訓練的判斷與批判能力,在不知不覺中被弱化。

AI的回應往往傾向迎合主流與平均值,缺乏文化脈絡、情感深度與價值多元。當學生習慣性地接受這類「無偏見」但卻無個性的資訊,他們在知識建構過程中所學到的不再是真實世界的複雜與衝突,而是單一、扁平化的觀點。長期下來,學生可能失去主動追問的動力與多角度思維的敏感度,這對於民主社會所需的批判性公民素養,無疑是一大損失。

在這樣的教育生態中,教師的角色顯得更加關鍵。單純禁止學生使用AI,並無法遏止科技帶來的轉變。教師應主動引導學生與AI共學、共思。教育者需設計具有思辨張力的學習任務,例如要求學生對AI提供的內容進行反駁、提出替代論點,或進行資料來源與邏輯結構的驗證。同時也可以將AI視為對話對象,讓學生從AI的回應中學會質疑、比較與批判。

教育體制亦需檢討評量方式,當成績主要依賴輸出成果,學生自然會選擇效率至上的策略,如仰賴AI生成報告。唯有評量方式能涵蓋過程的觀察、思維歷程的呈現與自我反思的展現,學生才會意識到「怎麼想」比「產出什麼」更為重要。也就是說,評量應由「答案導向」轉為「思考導向」。

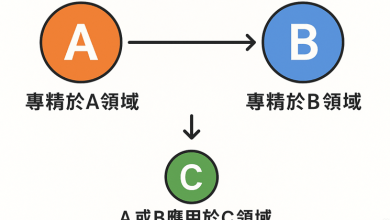

從心理發展角度來看,批判性思維的培養並非一蹴可幾,它需要時間與反覆練習。學生在撰寫報告、參與討論與構思論點的過程中,不只是產出內容,更是在整理自我觀點、發現價值立場、並與外部世界對話。AI若只是協助工具,能促進這樣的歷程;但若變成替代者,就會切斷這條成長的脈絡。

AI時代不會逆轉,面對這個無法避免的現實,我們與其恐懼,不如學會駕馭。未來的教育不該將AI視為威脅,而應當視為契機。唯有在課堂中建構AI與人類合作的思維模式,讓學生理解AI的可能性與局限性,批判性思維才能在科技浪潮中真正扎根。

AI本身不會毀滅批判性思維,它所造成的衝擊,端看教育者如何引導、制度如何設計、學生是否仍被鼓勵去思考。科技時代的思考者,必須學會在資訊充盈之中篩選、在工具發達之中自省、在答案唾手可得之際保有懷疑的勇氣。這樣的教育願景,才是我們真正該努力實現的目標。

![]()