展現AI、淨零應用潛力 臺科大五技術榮獲未來科技獎

記者黃仁杰/台北報導

由國科會、中央研究院、教育部及衛生福利部共同舉辦的「2025未來科技獎」今年吸引超過500件技術報名,最終有83項關鍵技術脫穎而出,國立臺灣科技大學共有五組團隊獲獎,涵蓋人工智慧、淨零科技與人文科技三大領域,展現臺科大多面向的研發實力。相關技術將於10月16日在台北世貿一館進行展示,讓參展者直觀感受這些技術的真實價值與應用前景。

在人工智慧領域,電子系教授李佩君團隊,開發「高面積使用效率之可操作於低電壓的稀疏神經網路加速器」,結合高效能晶片與自主開發的邊緣運算系統,提升低軌衛星與無人機的能源使用效率。該晶片以低電壓運作,能源效率較現有架構提升43.2%,可延長運行時間約10%,在電力資源有限的太空環境中具有高度應用價值。

團隊同時開發邊緣智慧運算平台,透過雙階段模型壓縮技術,就能在端點源頭完成雲層去除、農田分割與災害監控,大幅減少頻寬與儲存需求,應用範疇涵蓋智慧農業、國防監控、環境偵測與災害預警,未來更可封裝為AI模組,加速導入無人機與衛星產業。李佩君強調,「這不只是一顆晶片,而是一個完整的邊緣智慧運算平台,將改變人類利用太空科技的方式。」

在全球淨零碳排目標推動下,許多技術應運而生。如材料系教授王丞浩團隊針對現行行甲烷分離產氫與高溫電解技術需高能耗且碳排問題嚴重的瓶頸,研發出可在常壓、低能耗下運作的電化學甲烷分離技術,為淨零科技領域帶來新的突破。

「非貴金屬觸媒引領天然氣電解與氧化暨燃料電池之應用」技術以全非貴金屬觸媒構成的膜電極組(MEA)為核心,只需低電壓即可將甲烷裂解的氣體分離生成高純度氫氣與固態碳,過程無需高溫或電漿能量輸入,系統碳排幾乎為零,具備低能耗、低成本與模組化的特性,適合石化產業現地製氫或在再生能源場域實現即產即用的綠氫供應。王丞浩指出,技術也可搭配燃料電池,應用於都市住宅或商業建築的儲能與電力系統,由於操作溫度低、系統簡易且安全性高,特別適合推廣至分散式能源與氫能微電網等場景。

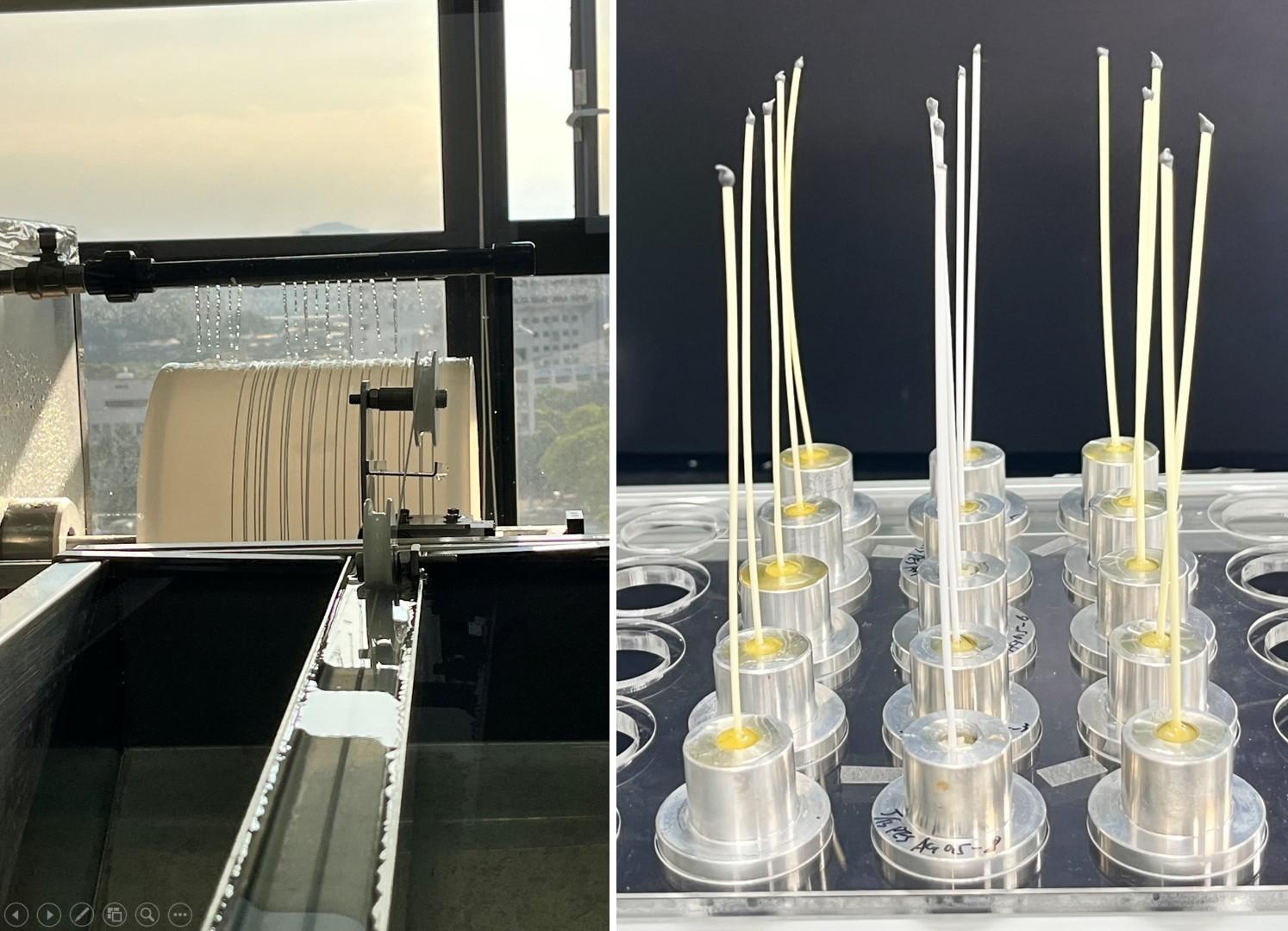

應用科技研究所榮譽講座鍾台生團隊則開發出 Pebax/m-PDMS/PES 三層結構複合中空纖維膜,在室溫與2 bar(壓力單位)下達到二氧化碳滲透率1253 GPU,突破現有Pebax中空纖維膜的性能限制,將效能提升100至200%,展現卓越的二氧化碳捕捉能力。

團隊透過優化紡絲條件與膜材結構控制,並利用潤濕液與塗佈液不互溶特性實現連續式製程,結合電漿技術強化層間界面親和性,再搭配自主開發的選擇層新穎材料(Pebax/SCA6, Matrimid/PDMS-NH2),成功兼顧滲透性與選擇性。新型中空纖維膜具備高通量、高選擇性與長期穩定性,能縮減設施體積與成本,另一方面可經由模組化導入燃煤電廠與重工業等高排碳場域,為台灣碳捕捉技術發展與產業永續轉型提供強力支持。

在人文科技領域,機械系特聘教授陳品銓團隊突破傳統感測裝置限制,運用全3D列印製程研發出「多尺度3D列印可撓式觸覺感測器」,適用於複雜曲面的穿戴設備,並即時回饋動作與壓力資訊,可應用於運動訓練、健康監控與復健輔助等領域。陳品銓團隊以柔性材料構築可撓曲結構,降低感測器製造門檻,還可根據需求進行客製化,未來更可擴展至軟體機器人與智慧義肢感測回饋等多元情境,為人機互動與智慧醫療領域開啟更多可能。

此外,數位學習與教育研究所講座教授陳素芬、助理教授曾厚強及資工系副教授陳冠宇合作研發「智慧型口語表達輔助系統」,整合多種人工智慧模型偵測學生在口語報告中的內容難度、缺漏、語速與情緒表現等進行綜合評估,即時提供客製化回饋,協助學生進行反思和調整。透過系統輔助,學生也能在課餘時間進行自主訓練,提升口語表達能力。

從高效能晶片到低碳能源技術,再到碳捕捉、智慧醫療與教育應用,臺科大在未來科技獎的獲獎技術與社會需求緊密結合,展現出兼具創新與實用的特質。未來隨著技術持續成熟,這些成果有望進一步推動產業轉型與科技創新,為台灣在全球科技發展中創造更多合作契機。

![]()