福島核電廠事故加速全球耐事故燃料研發,最快將於2030年前實用化

2011年福島第1核電廠事故是由於地震與海嘯導致停電而變得無法注入原子爐的冷卻水,過熱的核燃料溶解掉落而破壞了原子爐;另外,收容有核燃料之被覆管(燃料棒)的材料(鋯合金)與高溫水蒸氣起化學反應,所產生的氫爆炸後將原子爐的外建築都炸飛。福島核電廠事故加速全球耐事故燃料研發。

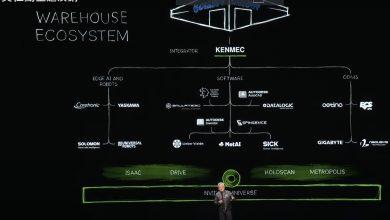

根據《日本經濟新聞》報導,在2011年3月11日福島第1核電廠事故後,世界各國都在進行「耐事故燃料(ATF=Accident Tolerant Fuel)」的研發,在日本國內日本核能研究開發機構與原子爐製造商等將推進實用化,而目前研發進度最快的美國已預定將於10年內實用化。

ATF目的在於延緩核燃料融化,並盡可能不產生氫爆

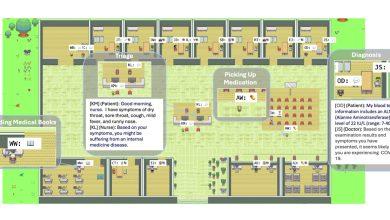

ATF之第一目的,就在於延長從變得無法冷卻起到核燃料融化的時間,藉此便可以爭取冷卻水的確保等進行事故應變的時間,第二目的則在於盡可能地不產生氫,以減少會讓事故應變更困難的氫爆炸風險。

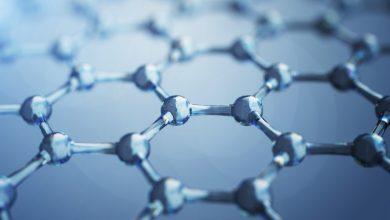

鋯合金與燃料熔融及氫產生都有關係。鋯合金是收容了核燃料顆粒(將氧化鈾固結為小圓筒狀的燃料)的燃料棒、與儲存燃料棒之「燃料棒匣(channel box)」所採用的材料。

在一般的運轉狀態下,鋯合金不易氧化且化學性質穩定,但在高溫下氧化的話,便會發熱而促進爐心加熱,接著與高溫水蒸氣法而產生氫。

3種候補手法可舉鉻塗覆、以改良不鏽鋼替代、以陶瓷材料替代

研發中的ATF將重點放在克服鋯合金的弱點,可舉3種候補手法:一是將鋯合金以鉻塗覆來提高強度與耐熱性;二是以耐熱性優異的改良不鏽鋼來代替鋯合金;三是以耐熱性優異且不會氧化的陶瓷材料(碳化矽複合材料)來替代鋯合金,其中已估算出碳化矽複合材料具有延緩核燃料溫度上升達數十分鐘的效果。

日本國內在文部科學省(科技部)與經濟產業省(經濟部)的支援下,東芝與日立GE核能已開始進行沸水型輕水反應爐用ATF的研發,三菱重工業則是進行壓水型輕水反應爐(PWR)用ATF的研發,日本核能研究開發機構則擔任計畫統籌的角色。

另外,該機構也負責新採用材料的安全性評估相關基礎研究,如在原子爐高溫高壓環境下長期間曝曬放射線時性能是否會劣化。而由於日本國內並沒有能夠以實際原子爐長時間照射放射線的實驗爐,因此採取與美國能源省合作,以愛達華洲國立研究所的實驗爐來實施計畫。

再者,也預定將參與經濟合作暨發展組織(OECD)所推動的國際計畫,於德國研究機關進行模擬冷卻不足而導致核燃料熔融之狀態的實驗。

在現階段的路線圖中實用化預定在2035年以後,而日本核能研究開發機構.核能基礎工學研究中心的小組領導人山下真一郎表示:「有收到希望盡可能在30年代前期實現的請求」。

ATF的研究開發在福島第1核電廠事故發生前各國便已經在進行,而以事故為契機全世界不斷地在加速當中。

核能列「永續分類標準」綠色的條件之一 包含ATF的採用

歐盟今年1月在審議決定是否為適合環境且可永續發展技術的「永續分類標準」時,將核能列為「綠色」的條件之一,便包含了ATF的採用。

在大量依存於核能的法國,製造核燃料的Framatome、Westinghouse與法國電力公司已在進行研發鉻塗覆的燃料棒與適合於此燃料棒的改良燃料顆粒。

在目前研發進度最快的美國預定將於20年代進行ATF實用化。在能源省的支持下Framatome、Westinghouse與GE除了鉻塗覆外,也進行研發採用不鏽鋼或陶瓷的燃料棒及適用於此之燃料顆粒的改良。美國核能管制委員會(NRC)也為了ATF的早期實用化正在進行法制整備。

歐美ATF研發擴及減碳目的、經濟效應 日本則僅限於安全性提升

歐美的ATF研發除了安全性提升外,也有著活用核能來降低二氧化碳排放之目的。且藉由採用ATF增加安全餘裕的話,在一般運轉下能夠實現提升輸出或拉長燃料更換間隔的「長週期運轉」等,從經濟性來看也有相當大的優點。為此除了燃料棒外,也以燃料顆粒的改良為目標。

相較於此,日本的研究計畫則集中在將事故的教訓活用在安全性提升上,僅止於燃料棒的改良,與歐美之間有著明顯的一線之隔。

文:林鍵鱗 / 責任編輯:吳秀樺

※本文授權轉載自數位時代

瀏覽 819 次